Sociocultural significance of vernacular housing in the reconstruction in front of seismic phenomena

Fabiola Bernardina Herrera Rivas

Arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Maestra en Estudios Territoriales, Paisaje y Patrimonio por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Docente en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Líneas de investigación: conservación del patrimonio cultural; material e inmaterial, arquitectura vernácula, organización espacial y factores socioculturales en la vivienda vernácula. Correo electrónico: p_afa @live.com.mx

María Guadalupe Medina Márquez

Profesora Investigadora de Tiempo Completo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Desarrolla la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento sobre, Patrimonio Cultural y Desarrollo Sustentable. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Sistema Estatal de Investigadores, Morelos. Correo electrónico: guadalupe.medina@uaem.mx.

Recibido: 14 de abril de 2018.

Aceptado: 10 de julio de 2018.

Disponible en línea: 01 de agosto de 2018.

CC BY-NC-ND

Resumen

Metepec se ubica en el municipio de Ocuituco, del estado de Morelos. Se identifica por sus viviendas vernáculas de adobe; un sistema constructivo tradicional y espacios acordes a las necesidades y formas de vida del habitante. El 19 de septiembre de 2017 se registra en la entidad un sismo de magnitud 7.1 grados Richter, provocando fracturas y colapsos en viviendas de esta localidad, tanto en las construidas con adobe como en las realizadas con materiales industrializados. Sin embargo, el desconocimiento sobre las características de la arquitectura vernácula conduce a una percepción imprecisa y de subvaloración de ésta en la etapa de evaluación y reconstrucción. Esto origina una simulación de operaciones orientadas a la reconstrucción por parte de instituciones gubernamentales, que atiende también a intereses externos. Ante esta situación, este trabajo busca destacar la importancia de la dimensión sociocultural en la organización espacial y el sistema constructivo de la vivienda vernácula de adobe, con la finalidad de que estos factores sean considerados en las propuestas de reconstrucción. El estudio se realiza desde un enfoque de investigación mixta. En el contexto sociocultural, se identifican las actividades cotidianas de la familia y el uso de los espacios; en lo arquitectónico, las características espaciales y la organización del espacio que permiten relacionar la influencia de estas actividades en la organización espacial de la vivienda. El conocimiento y reconocimiento de estos elementos socioculturales pueden ser una base que guíe los trabajos en las etapas de evaluación y reconstrucción de la vivienda vernácula ante la presencia de fenómenos sísmicos.

Palabras clave: Vivienda vernácula, Reconstrucción, sociocultural, organización espacial.

Abstract

Metepec is located in the municipality of Ocuituco, in the state of Morelos. It is identified by its vernacular adobe housings; the traditional constructive system and the spaces according to the inhabitant’s needs and ways of life. On September 19, 2017, an earthquake of magnitude 7.1 on Richter scale was registered in the entity, causing breaks and collapses in housings of this locality, both in the ones constructed with adobe and with industrialized materials. Nevertheless, the ignorance of the characteristics of the vernacular architecture, leads to a vague and underestimating perception of it in the phase of evaluation and reconstruction. This generates a simulation of operations aimed to the reconstruction by governmental institutions that also attend external interests. Given this situation, this work looks forward to enhance the importance of the sociocultural dimension in the spatial organization and the constructive system of the vernacular adobe housing with the purpose of considering these factors in the reconstruction proposals. The study is conducted from an approach of mixed investigation. In the sociocultural context, the daily activities of the family and the use of the spaces are identified; in the architectural, the spatial characteristics and the space organization that entail relating the influence of these daily activities in the spatial organization of the housing. The knowledge and recognition of these sociocultural elements can serve as basis to guide the works in the phases of evaluation and reconstruction of the vernacular housing in the presence of sismic phenomena.

Keywords: vernacular housing, reconstruction, sociocultural, spatial organization.

Introducción

La arquitectura vernácula es la materialización auténtica, tradicional, artística y técnica creada por el propio habitante de un pueblo o una región, que surge ante las necesidades de habitar y de tener un marco sociocultural de referencia y expresión. Se caracteriza por la transmisión de saberes de generación en generación; por sus espacios y formas acordes a las actividades cotidianas del habitante, así como por los materiales y sistemas constructivos que responden a las necesidades bioclimáticas locales. Este tipo de arquitectura es considerada patrimonio cultural por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). A través del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) se promueve su protección y rescate, posibilitando el derecho de todas las comunidades a mantener su modo de vida tradicional. Ante la presencia de fenómenos naturales como huracanes, sismos y erupciones volcánicas, este patrimonio se encuentra en situación vulnerable. De acuerdo con Blaikie et al. 1996 en Angelotti (2014, p.71), un desastre natural es considerado “una mezcla compleja de amenazas naturales y acciones humanas, de manera que el entorno social, político y económico es una causa de desastre, en un nivel de importancia semejante al medio ambiente natural”. Desde esta perspectiva, el fenómeno natural y el desastre material que éste provoca tras su paso, no es el mayor desafío al que se enfrenta este tipo de vivienda y su habitante, sino al desastre social en la etapa de evaluación de daños y reconstrucción. El desastre social se origina, por el desconocimiento de las características primordiales de la vivienda vernácula, que tienen la mayoría de las instituciones y autoridades en sus tres escalas, así como el de actores externos y locales, lo cual trae como consecuencia, la subvaloración y desacreditación de este tipo de vivienda, como lo enfatiza Inzulza y Díaz (2016), quienes consideran que los acontecimientos catastróficos producto de desastres naturales son clave en la desvalorización de los espacios y renovación urbana, como estrategia política que sigue la lógica capitalista de destrucción creativa. En el caso específico de la afectación generada por el sismo del 19 de septiembre en el Estado de Morelos, la arquitectura vernácula y en particular la vivienda de adobe también son objeto de subvaloración y desacreditación, situación que provoca el manejo de información errónea por parte de las instituciones y otros actores hacia el habitante de este tipo de vivienda. Esto conlleva a la demolición, en la mayoría de los casos, del único patrimonio familiar. Aunado a lo anterior; durante la etapa de reconstrucción se fomenta y orientan los recursos financieros a la construcción de viviendas con materiales industrializados y espacios desacordes a las formas y modos de vida propios del contexto sociocultural local. Frente a este panorama, la vivienda vernácula y el habitante se sitúan en condiciones vulnerables durante el proceso de evaluación y reconstrucción de daños derivados del sismo.

Por lo antes expuesto, es necesario desarrollar trabajos de investigación que registren las características de esta arquitectura y su vínculo con la forma de vida tradicional del habitante, que permitan contribuir al reconocimiento de su valor cultural por la población en general y en particular por las instancias competentes, para lograr su integración en las políticas públicas de apoyo a la vivienda vernácula en los procesos de reconstrucción. De ahí que este trabajo parte de la siguiente pregunta: ¿Por qué es importante integrar en los procesos de evaluación y reconstrucción, derivados del fenómeno sísmico del 19 de septiembre de 2017, los conocimientos sobre los sistemas constructivos, los materiales y la relación de las actividades cotidianas de las familias en la organización espacial de la vivienda vernácula? La hipótesis ante esta pregunta es: el desconocimiento de los sistemas constructivos, de los materiales y de factores socioculturales como las actividades cotidianas que practican las familias que condicionan la forma de organización espacial en la vivienda vernácula, deriva en el desastre social en la etapa de evaluación y reconstrucción de daños. De ahí la necesidad en integrar estos conocimientos en las etapas de evaluación y reconstrucción de la vivienda vernácula. Por tanto, el objetivo del presente trabajo es destacar la importancia de los conocimientos sobre los sistemas constructivos, el uso de materiales y la dimensión sociocultural en la organización espacial de la vivienda vernácula, con la finalidad de que estos conocimientos y factores sean considerados en las propuestas de evaluación de daños derivados del fenómeno sísmico, así como en el proceso de reconstrucción.

Este trabajo se estructura en tres partes. La primera presenta aspectos teóricos y contextuales relacionados con los fenómenos sísmicos y el aspecto sociocultural en la vivienda vernácula. La segunda, el caso de Metepec, Ocuituco, expone los problemas que enfrentan la arquitectura vernácula y sus habitantes en la etapa de evaluación y reconstrucción después del sismo del 19 de septiembre de 2017. La tercera, profundiza el análisis de la vivienda vernácula de Metepec, Ocuituco, en su organización espacial y las actividades cotidianas practicadas por la familia, como una alternativa de reconstrucción sostenible.

Características espaciales de Metepec

El territorio de Metepec se ubica en el municipio de Ocuituco, en el Estado de Morelos, en las Faldas del volcán Popocatépetl, a 20 kilómetros del cráter del volcán. Tiene una población de 2,581 habitantes; cuenta con 772 viviendas, de las cuales 571 están habitadas y el promedio de ocupantes por vivienda es de 4,531 personas (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2010). Acorde con Herrera (2017), existen aún 143 viviendas con características fidedignas del sistema tradicional vernáculo, y 33 cuezcomates en buen estado de conservación y en uso.

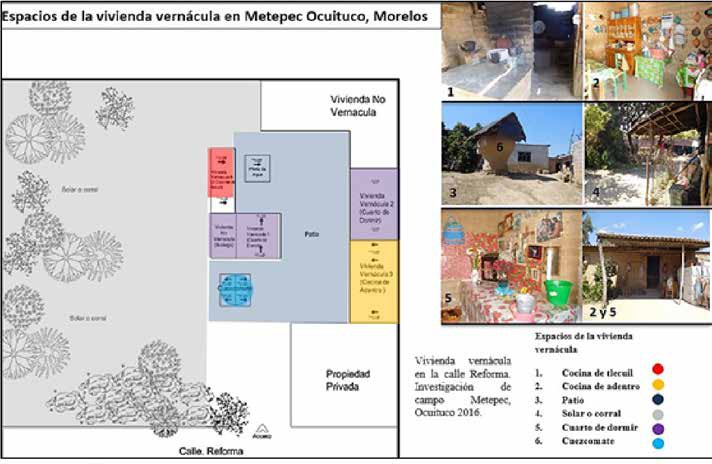

El sistema constructivo tradicional de la vivienda vernácula en Metepec es de adobe, la forma de organización familiar y espacial en el terreno o solar se presenta acorde a las necesidades y formas de vida del sistema de familia extensa formada por dos o más familias nucleares afiliadas mediante una extensión por línea paterna. Las familias extensas en México conforman un sistema de valores que proporcionan las pautas para el comportamiento, en términos de la existencia de un sistema cultural, y no sólo como un fenómeno de índole económica (Ribichaux, 2002, p.61). Este sistema obedece a valores de un sistema cultural y no a la economía como el factor principal para decidir vivir dentro de esta organización; algunos estudios refieren que la continuación de este sistema es por el tipo de tenencia del predio o por falta de propiedad. Dentro de este sistema familiar extenso, la vivienda (en su mayoría de adobe) se conforma por un patio central con un cuezcomate al centro y los espacios distribuidos a su alrededor, entre ellos se encuentran los cuartos de dormir, la cocina de tlecuil, la cocina de adentro, y el solar.

Principales afectaciones constructivas en Metepec por el fenómeno sísmico

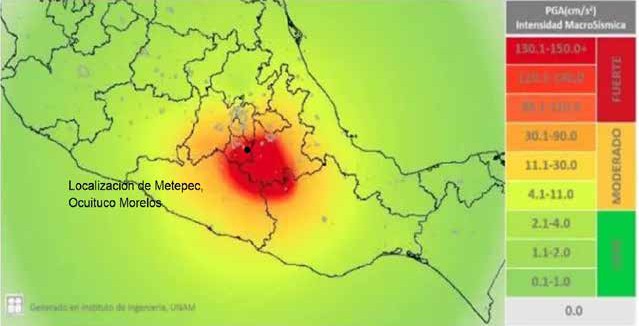

El 19 de septiembre de 2017, se registra un sismo de magnitud 7.1 en escala de Richter con epicentro localizado en el límite de los estados de Puebla y Morelos, con profundidad de 57km. (Servicio Sismológico Nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2017). Metepec se localiza a 50km del epicentro, por lo que los elementos de la infraestructura afectada en esta localidad a consecuencia de este sismo fueron la escuela primaria, la secundaria, el jardín de niños, la iglesia de la Natividad, y las viviendas tanto de adobe como de material industrializado.

Las principales fallas que presentan dichas estructuras son: agrietamientos por deslizamiento y por fuerza cortante sísmica en sistemas de mampostería; y en el sistema porticado, fallas por compresión, cortante, adherencia y flexo compresión. En ambos sistemas se presentan casos con hundimientos diferenciales y el colapso total o parcial de las estructuras.

Contrario a la creencia de que la arquitectura vernácula posee un sistema inseguro, la realidad es que dicho sistema soporta el impacto de las fuerzas sísmicas, y ha sido la sabiduría de los constructores locales lo que les llevó a crear un sistema que absorbe las fuerzas sísmicas; es decir, un sistema con características sismo-resistentes, que ha permitido la permanencia de la vivienda vernácula hasta nuestros días. Sin embargo, también es un hecho que en algunos casos se presentan daños estructurales propiciados, más que por la fuerza sísmica, por el deterioro físico de los materiales, y por los factores ambientales como la lluvia y la humedad, haciéndola vulnerable estructuralmente a estos acontecimientos.

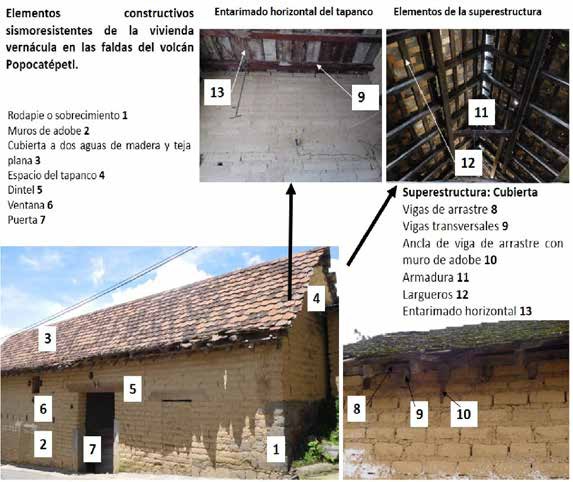

Entre las características sismo-resistentes se encuentran “las dimensiones de los adobes, el agregado de acículas de pino como fibra estabilizante, la delgada junta de mortero, y sobre todo, el sistema de techumbre con armadura de madera que además de su función protectora y como área de almacenamiento agrícola sirve de liga estructural entre los muros” (Guerrero, 2014, p. 195).

Los elementos que caracterizan la vivienda vernácula de Metepec, Ocuituco, son la cimentación con rodapié o sobrecimiento; muros de adobe con piezas aproximadas a los 52 cm de largo por 36 cm de ancho y 9 cm de altura; y cubierta a dos aguas formando ángulos de 45 grados, estructurada mediante vigas separadas a cada 50 y 80 cm, con travesaños ortogonales para soportar las tejas. La gran altura de los espacios interiores genera el tapanco que sirve como lugar de secado y guardado de los productos agrícolas y las cazuelas de barro. Predomina el macizo sobre el vano; las ventanas de las habitaciones son de menor tamaño en proporción con el área maciza del muro, sus dimensiones son de 60cm de ancho y 90cm de alto, se tiene únicamente una ventana por espacio y en algunos casos ninguna. La puerta es un vano de 90cm de ancho y 2.0m de alto. El número de niveles por vivienda es de uno en la mayoría de los casos; sin embargo, también se tienen viviendas con dos niveles.

La infraestructura de esta vivienda está conformada por la cimentación; su importancia es la profundidad y el suelo firme para asentarla. El rodapié o sobrecimiento es un componente de la cimentación; su función es convertirse en un elemento de desplante y de protección del adobe ante los factores ambientales, principalmente la humedad. La estructura se conforma por los muros de adobe, donde el traslape, las dimensiones del material, la selección para su elaboración, el tamaño, la proporción dimensional, el refuerzo horizontal en las equinas mediante el uso de empalmes de madera, en forma de L o escuadra, y las vigas de arrastre, le otorgan resistencia. Y por último, se tiene la superestructura, señalada por Guerrero (2014), como la parte fundamental del sistema de adobe; es el mecanismo básico de resistencia estructural del conjunto ante los eventos sísmicos, conformado por las vigas de arrastre, las vigas transversales, el ancla de las vigas de arrastre con el muro de adobe a modo de grandes clavos que penetran verticalmente, la armadura que soporta la cubierta, los largueros y el entarimado horizontal del tapanco (Figura 2). La arquitectura de adobe desarrollada en esta región desde hace siglos posee una serie de características materiales, formales, dimensionales y funcionales que han posibilitado su supervivencia ante los sismos. Cabe señalar que estas características, además de otorgar elementos sismo-resistentes, son un referente que refleja los valores estéticos, simbólicos y culturales de los habitantes.

Intervención institucional en la etapa de evaluación y reconstrucción en Metepec

La vivienda vernácula, a pesar de ser considerada por el ICOMOS (1999) patrimonio cultural y hacer recomendaciones a los gobiernos para su reconocimiento, es desconocida en Metepec como bien patrimonial, por lo que es ignorada por las autoridades locales. Tanto la administración gubernamental del estado de Morelos como la del municipio de Ocuituco, hasta el año 2017, carecen de registros oficiales de esta arquitectura, tampoco cuentan con políticas para su protección, conservación y preservación. Con base en el trabajo de campo previo al sismo, se identifica que las autoridades desconocen el número de viviendas vernáculas y cuezcomates; bienes patrimoniales existentes en Metepec. Esta situación incrementa la dimensión del problema ante la presencia del fenómeno sísmico del 19 de septiembre de 2017; en la etapa de evaluación y reconstrucción, llevándolo a crear un desastre de acción humana de mayor dimensión que el natural, como se expone en los siguientes párrafos.

La etapa de registro de daños en las viviendas de Metepec, posterior al evento, se realizó por parte de las autoridades de la administración central del municipio de Ocuituco y el Ayudante municipal de la localidad, quienes desconocen las características de la vivienda vernácula. Las directrices que rigen esta etapa son de desconocimiento y desacreditación del adobe, así como del comportamiento estructural; por tanto, las viviendas construidas con este material se catalogaron en forma generalizada como peligrosas con riesgo de colapso, obsoletas y sin alternativa de reparación. Este criterio conduce a la demolición masiva de viviendas vernáculas bajo el argumento de representar un peligro para el habitante. Además, las autoridades en sus tres escalas hacen caso omiso de las recomendaciones que extiende el ICOMOS en relación a la salvaguardia del patrimonio vernáculo. Acorde con la información otorgada por la administración municipal; de 114 viviendas dañadas (20% de viviendas en Metepec), 67 presentan daño total, y 47 daños parciales. De éstas, 73 serán atendidas por el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), y 41 por el programa estatal Unidos por Morelos. En la figura 3 se observa en la fachada oeste que la vivienda sufre daños de fisuras en muros y desprendimiento de tejas, sin embargo, es clasificada para demolición. En la figura 4 se confirma que no existen daños considerables en esta vivienda. Ambas figuras son un ejemplo de la incorrecta evaluación de las viviendas de adobe.

En la etapa de reconstrucción participan autoridades federales y estatales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para atender la emergencia. Su evaluación y dictamen acredita a las familias que tienen acceso al recurso federal del Fideicomiso (FONDEN) Este fondo constituye un monto de dinero reservado para atender desastres en México, está contemplado en el presupuesto de la nación y corresponde a un porcentaje no menor al 0,4 % del ejercicio fiscal anual.

Sin embargo, lejos de dar cumplimiento a la prevención, mitigación y reconstrucción, se generan problemas que conducen a un desastre de mayor dimensión que el material, incitados por una evaluación imprecisa que se basa en el registro por parte de las autoridades municipales; el desconocimiento y la subvaloración de la vivienda vernácula; y por los requisitos abruptos solicitados por las instancias gubernamentales que deja a familias sin vivienda de forma permanente.

La SEDATU establece que en caso de contar con más de dos viviendas dañadas o colapsadas en un predio donde habitan varias familias, sólo se entregará el recurso del FONDEN a una familia, mientras el resto de familias quedará sin un espacio para habitar. Esta medida ignora y afecta el sistema de organización familiar extensa, la cual integra a varias familias nucleares en el mismo predio; donde cada una reconoce sus límites territoriales dentro del predio familiar, y se tiene un solo documento jurídico que acredita la propiedad; sin embargo, esta dependencia gubernamental considera ilegítimo el sistema. Por otro lado, el recurso del FONDEN destinado para la reconstrucción de las viviendas consideradas pérdida total es de 120 mil pesos por familia; 30,000 en efectivo para mano de obra y 90,000 para la compra de material. No obstante, la compra del material se restringe a través de la tarjeta FONDEN VIVIENDA, cuya sucursal en este caso se ubica en el municipio de Yecapixtla, lo cual obliga al beneficiario a adquirir materiales industrializados solo en las grandes casas de materiales de esta región que están autorizadas por la SEDATU y los gobiernos estatal y municipal; por tanto, los habitantes afectados no tienen la posibilidad de hacer uso del recurso federal para adquirir materiales tradicionales como adobe, madera y teja que permitan continuar con el sistema constructivo tradicional (Figura 5). Asimismo, las autoridades federales y estatales siguen un discurso que se basa en desacreditar el sistema constructivo tradicional, considerándolo símbolo de pobreza, insalubre, e indicador de malas condiciones de calidad de vida que imposibilitan el desarrollo; aseveraciones que han sido mencionadas en las asambleas informativas realizadas en el municipio de Yecapixtla por parte de personal de la SEDATU al momento de la entrega de la tarjeta del FONDEN (entrevista al representante de familia de la localidad de Metepec, 27 de diciembre 2017).

Ante estas consideraciones la SEDATU promueve la participación de empresas privadas como “échale a tu casa” para la implantación de modelos de “vivienda digna” de 50m2, área en la que se incluyen todos los espacios de una casa integral; como la sala, el comedor, dos recámaras, la cocina y el baño en el interior.

La empresa afirma que sus prototipos de vivienda fomentan el desarrollo comunitario, la integración de las familias, la autoproducción de vivienda digna y ecológica y el desarrollo sustentable en la comunidad (Échale, 2017). Además de estos beneficios y de las características espaciales, la empresa ofrece donar la cantidad de $30,000 (pesos) por cada vivienda construida y otorgar el mobiliario a cambio de la entrega del recurso federal del FONDEN, que equivale a $120,000. La vivienda promovida tiene un valor de $150,000 según informes de la misma empresa (entrevista a representante de familia beneficiada, 27 de diciembre, 2017). En este contexto es clara la estrategia que siguen las instituciones gubernamentales y privadas en la reconstrucción después del sismo, es decir, es una muestra que evidencia el desastre que provoca la intervención desde las instituciones, al mismo tiempo que se legitiman las operaciones de reconstrucción que atienden a intereses externos.

Factores socioculturales en la vivienda vernácula.

Todo asentamiento es resultado de la organización de una sociedad donde el ser humano interactúa con los objetos en un tiempo determinado, producto de valores culturales, en el que dichos objetos adquieren un significado. Los elementos de organización espacial de la vivienda vernácula están determinados por los factores socioculturales, y éstos son precisos en la solución que los habitantes de una región le otorgan, es decir, el espacio representa valores culturales y prácticas cotidianas de la comunidad y de las familias. A través del tiempo el ser humano ha sido ignorado como el creador y organizador de la vivienda vernácula, la cual es considerada sin orden, desorganizada y hecha al azar. Torres (2012) señala que se ha generalizado la idea de la vivienda vernácula como la humilde vivienda con un solo cuarto donde los campesinos duermen, sin embargo, constituye una estructura compleja de diversos valores o dimensiones.

La interpretación de la vida de los integrantes de la familia es recreada en la organización de la comunidad llevándola hasta la organización de la vivienda vernácula, por ello, los espacios que conforman esta vivienda tienen un orden establecido.

Acorde con Ramírez y López (s.f.) la organización espacial es definida como una configuración sostenida por un proceso social que la reorganiza, o es producto de actos voluntarios en función de ciertos objetivos conscientes. Es decir, es un ordenamiento de objetos en el espacio que se relacionan con la configuración de valores significativos. Y dicha organización de la vivienda vernácula, al compararse con el estudio de la vivienda prehispánica realizado por Manzanilla en 2007, permite identificar similitudes en formas, espacios y organización desde la etapa del periodo preclásico. Así mismo, Sánchez (2006), afirma que la vivienda vernácula es resultado de la sabiduría practicada desde épocas prehispánicas.

Los espacios que componen la vivienda vernácula conforman la tipología espacial; es decir, son un conjunto de componentes formales, funcionales, arquitectónicos y constructivos. “La tipología es una expresión que surge del término “tipo”, en el que de una manera particular se determinan las características, la catalogación y clasificación de tipos de formas, de la función y del espacio” (Pascual, 2001, p.783). Acorde con López Morales (1987), Hurtado (2001), Yáñez (2004), Sánchez Suárez (2006), Ordoñez (2010), y Torres Zarate (2012), la tipología espacial de la vivienda vernácula identificada en la zona centro de México está conformada por los espacios como el aposento, la cocina de humo, el patio, el huerto y anexos, éstos últimos localizados en el patio y el huerto.

Comprender la vivienda vernácula desde las actividades que el habitante realiza en los espacios, y cómo estas influyen en la organización espacial, es de gran importancia; pues como lo señala Rapoport, estas son variables sociales producto de la cultura y son precisas en la solución que el habitante le da a su vivienda. Las actividades “son una expresión de estilo de vida y de la cultura, el significado es el aspecto más latente de cualquier actividad, se puede afirmar que no es algo añadido a la función, sino que es de por sí una función muy importante” (Rapoport, 2003, p.81).

Acorde con Lindón, la vida cotidiana se conforma por actividades de las prácticas; lo objetivo, y actividades de los sentidos; los significados o subjetivo. García (2004), refiere que las actividades cotidianas se conforman por las actividades de funciones y actividades de significación. La vida cotidiana se conforma por las prácticas de donde se derivan las actividades; y a estas actividades, al practicarse la comunidad o el grupo familiar les atribuye un significado; el espacio o lugar donde se practican implica de igual manera un significado y todo ello como resultado de las expresiones de una cultura. El estudio del aspecto sociocultural en la vivienda vernácula es posible a través del análisis de las actividades cotidianas que realiza la familia.

Método

El desarrollo de esta investigación se fundamenta en el enfoque mixto: cuantitativo–cualitativo.

La importancia de la dimensión sociocultural en la organización espacial de la vivienda vernácula se desarrolló con la finalidad de considerar estos factores en las propuestas de evaluación de daños derivados del fenómeno sísmico y en el proceso de reconstrucción. El estudio se efectuó en 36 viviendas vernáculas de la localidad de Metepec, Ocuituco, Morelos. El tamaño de la muestra se obtuvo a partir de la identificación y registro de 143 viviendas vernáculas habitadas con características arquitectónicas singulares; posterior a ello se realizó la selección basada en la revisión de características arquitectónicas, y en la autorización y disposición de los habitantes de las viviendas. Se dio inicio al estudio con la identificación de la tipología espacial a través del levantamiento arquitectónico de todos los espacios que conforman la vivienda; tipos de espacios, formas y usos, en las 36 unidades. Una vez identificada la tipología espacial; se obtuvieron las características arquitectónicas: formales, dimensionales y de relación; la organización espacial de la vivienda vernácula y sus espacios. Lo siguiente fue el análisis sociocultural conformado por las actividades cotidianas realizadas por el habitante de la vivienda (su estudio requirió la aplicación del cuestionario a los habitantes de las 36 viviendas seleccionadas). El instrumento se estructuró por dos preguntas, que permitieron obtener las actividades que la familia desarrolla en sus espacios. En la pregunta número uno se obtuvieron, de forma general, las actividades cotidianas que se realizan en cada espacio. Con la pregunta número dos se encontraron la jerarquía de actividades cotidianas o actividades de mayor importancia y significado; los espacios analizados fueron la cocina de tlecuil, la cocina de adentro, el patio, el cuarto de dormir y el solar o corral.

Resultados

La localidad de Metepec presenta características rurales y posee una organización territorial, del mismo modo que la estructura espacial de sus viviendas vernáculas. Las viviendas se encuentran ordenadas a lo largo de la calle. La superficie promedio es de 1,000m2. Su forma es predominantemente rectangular y la proporción corresponde a la relación 1:2. El espacio de la vivienda vernácula en esta localidad, es el conjunto; éste se entiende como el terreno integrado por el resto de los espacios. Su organización responde a aspectos socioculturales como las actividades cotidianas jerárquicas o simbólicas significativas, y a los significados otorgados a los espacios. El conjunto se conforma por los espacios como la cocina de tlecuil, la cocina de adentro, el patio, el solar o corral y el cuarto de dormir. En el patio y solar o corral se localizan elementos anexos en la vivienda como el cuezcomate, la pila de agua, y los corrales. Las actividades cotidianas de la familia en la vivienda vernácula son las actividades de la vida diaria, prácticas o funcionales; en éstas se encuentran actividades jerárquicas o con significado.

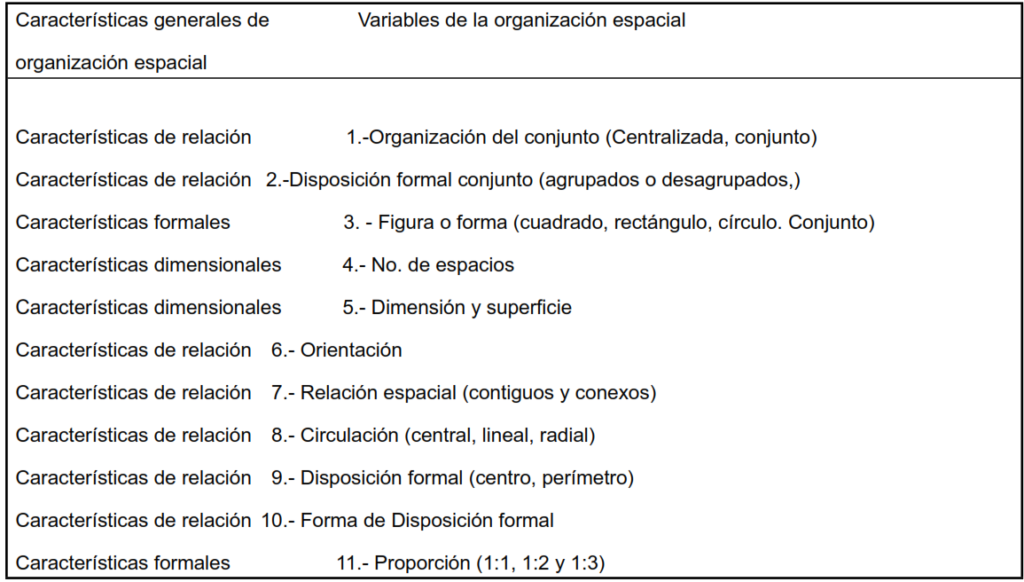

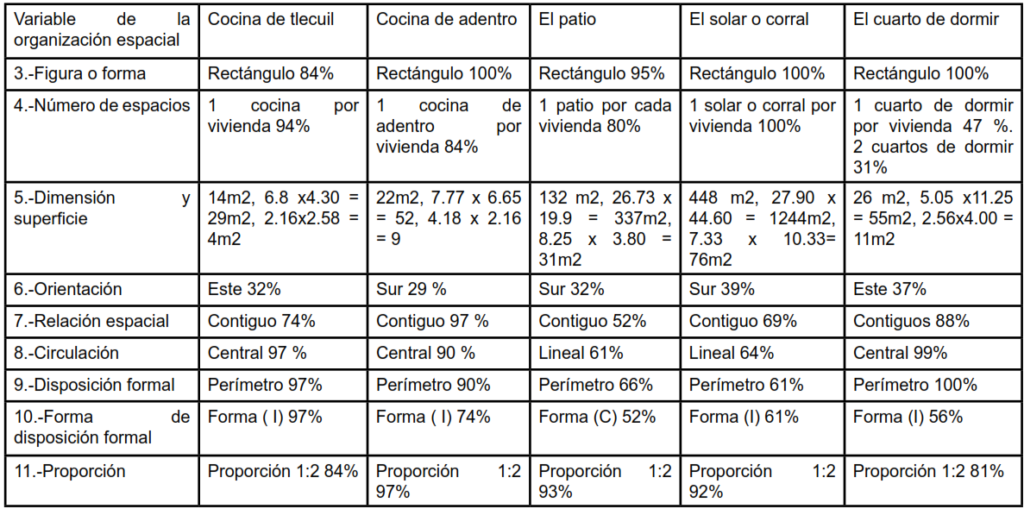

El estudio de organización espacial se enfoca a 11 variables, organizadas en características de relación, formales y dimensionales (Tabla número 1).

Tabla 1. Las 11 variables de la organización espacial en la vivienda vernácula.

En el espacio denominado conjunto, las variables utilizadas en su revisión son la organización y la disposición formal. La figura 7 muestra en forma general la organización espacial de la vivienda vernácula en Metepec, y de manera específica las características de cada espacio del conjunto. Los resultados destacan una organización centralizada en el 86% de los conjuntos, y el 14% otra forma; es decir su organización parte de un elemento central; el patio. La disposición formal del conjunto es agrupada en 92% de los casos, y 8% es desagrupada; lo agrupado se refiere a que los espacios ubicados en el conjunto no se encuentran aislados, sino unidos por elementos físicos o de percepción (Figuras 8 y 9).

La cocina del tlecuil: es el espacio utilizado para el desarrollo de las actividades alimentarias; consiste en la preparación y consumo de alimentos. Este espacio se utiliza desde la etapa prehispánica en la zona central del territorio mexicano. Los resultados del estudio permiten señalar que la cocina de tlecuil tiene forma rectangular en planta; cada una de las viviendas cuenta con una cocina y en dos casos dos cocinas, la organización familiar extensa es determinante en el número de cocinas. El área promedio que ocupa este espacio es de 14 m2, su orientación está dirigida hacia el este. La relación que tiene con otros espacios es contigua, es decir, de continuidad. La circulación es central; el centro queda libre para circular. La disposición formal de muebles y objetos se da en el perímetro, y la forma de acomodo perimetral está vinculado a figuras o formas de I (Tabla 2).

La cocina de adentro: es un espacio en la vivienda vernácula de Metepec de gran importancia, destinada al uso y desarrollo de actividades complementarias a las de la cocina de tlecuil. Es un espacio reutilizado porque previamente tuvo un uso diferente, habitualmente como cuarto de dormir. El mobiliario lo acredita como un espacio de reciente creación que da respuesta a los nuevos mobiliarios y a actividades actuales. Los resultados señalan una forma rectangular en planta. Este espacio no se encuentra en todas las viviendas vernáculas del estudio. El área promedio que ocupa este espacio es de 22 m2, es de mayor área que la cocina de tlecuil, su orientación está dirigida hacia el este. La relación que tiene con otros espacios es contigua, es decir, de continuidad con otros espacios. La circulación de la cocina de adentro es central; el centro queda libre para circular. La disposición formal de muebles y objetos se da en el perímetro, y la forma de acomodo perimetral está relacionado a figuras en forma de I (Tabla 2).

El patio: es un espacio abierto que organiza la vivienda vernácula; está destinado para uso y desarrollo de actividades complementarias del resto de los espacios. Tiene características multifuncionales, el mobiliario y objetos de este espacio es el utilizado en el resto de los espacios. En el centro de éste se encuentran los cuezcomates aún en uso, su función es guardar el maíz y frijol; producto de las actividades agrícolas desarrolladas en la localidad. Los resultados destacan que tiene una forma rectangular; todas las viviendas sometidas a estudio cuentan con este espacio y el número de patios en cada vivienda es uno, en algunos casos se tienen dos. El área promedio que ocupa este espacio es de 132 m2, su orientación está dirigida hacia el sur. La relación que tiene con otros espacios es contigua, es decir de continuidad con otros espacios, en este caso todos los espacios de la vivienda vernácula colindan con él. La circulación del patio es lineal; el centro está ocupado por otros elementos como mobiliario y objetos, las orillas quedan libres para la circulación. La disposición formal de muebles y objetos se da en el perímetro, y la forma de este acomodo perimetral vinculado a figuras en forma de C. (Tabla 2).

El solar o corral: es el espacio donde se desarrollan las actividades productivas agrícolas, está directamente conectado con el patio y en algunos casos es difícil identificar las fronteras del uno con el otro. Sus dimensiones son mayores a las del resto de los espacios; asimismo, es un espacio abierto ubicado generalmente en la parte trasera del terreno, es el más alejado de los cuartos. El mobiliario, anexos y objetos utilizados en este espacio permiten identificarlo como un espacio destinado a las actividades productivas agrícolas. Los resultados señalan que tiene una forma rectangular, todas las viviendas cuentan con este espacio y el número de solares o corrales en cada vivienda es uno. El área promedio que ocupa este espacio es de 448 m2, su orientación está dirigida hacia el sur. La relación que tiene con otros espacios es contigua, es decir de continuidad con otros espacios. La circulación del solar o corral es lineal; el centro está ocupado por otros elementos, mobiliario u objetos; las orillas del espacio quedan libres para la circulación. La disposición formal de muebles y objetos se da en el perímetro, y la forma de este acomodo perimetral se vincula a figuras en forma de I. (Tabla 2).

El cuarto de dormir: es un espacio utilizado para las actividades propias del descanso, su uso ha supeditado sus características arquitectónicas. Tiene una sola ventana, una puerta y en algunos casos existe la ausencia de ventanas. Las dimensiones de los vanos mencionados son mínimas, la percepción de este espacio es de tranquilidad y reflexión. El tiempo de uso del espacio durante el día es mínimo, su uso inicia al caer la noche. El número de cuartos de dormir en la vivienda vernácula está vinculado con el número de familias nucleares que conforman la familia extensa. Su ubicación en el conjunto está dada en el perímetro del patio y al mismo tiempo estos espacios le dan configuración al patio. Los resultados afirman que el cuarto de dormir tiene una forma rectangular; todas las viviendas cuentan con este espacio y el número de cuartos fluctúa de 1 a 5. El área promedio que ocupa este espacio es 26 m2, su orientación está dirigida hacia el este. La relación que tiene con otros espacios es contigua es decir de continuidad con otros espacios, todos los cuartos de dormir colindan con el patio. La circulación del cuarto de dormir es central; el centro queda libre de mobiliario u objetos para circular. La disposición formal de muebles y objetos se da en el perímetro, y la forma de acomodo perimetral está vinculado a figuras en forma de I (Tabla 2).

La vivienda vernácula tiene una organización dinámica en el aumento de espacios, sin embargo, este aumento a través del tiempo se rige por la estructura de la organización espacial. Sus adiciones son motivadas por la organización familiar, un ejemplo de ello es la construcción de cuartos de dormir y cocina de tlecuil destinados para los hijos que han conformado una nueva familia.

Tabla 2. Características de la organización espacial de los espacios de la vivienda vernácula de Metepec, Ocuituco.

Nota. Resultados de las características de organización espacial en la vivienda vernácula de Metepec, Ocuituco, Morelos. Herrera, 2017.

La organización espacial en el interior de los espacios es dinámica, tiene tres cambios determinantes durante el año. El primer cambio obedece a las actividades cotidianas, la segunda a la celebración de día de muertos y la tercera a la festividad del patrón del pueblo. El espacio, durante las celebraciones del día de muertos y de la virgen de la Natividad, sufre cambios temporales en su organización, en la circulación del espacio, la ubicación de mobiliario y su forma de acomodo por el uso de muebles y objetos utilitarios y significativos; su duración es de aproximadamente una semana. Sin embargo, está regida por la organización espacial producto de las actividades cotidianas jerárquicas.

Las actividades cotidianas de la familia en la vivienda vernácula son las actividades de la vida diaria, prácticas o funcionales; en éstas se encuentran actividades jerárquicas o con significado. Las actividades de mayor importancia en los espacios de la vivienda condicionan la organización espacial y a través de éstas se les da significado a los espacios. El uso del espacio acorde con Pasca (2014), Ontiveros (2006) y Jiménez et al (2009) se presenta en dos formas, la primera en c; uso de muebles, cosas y objetos utilitarios, y la segunda en d; uso de muebles, cosas y objetos importantes simbólicos.

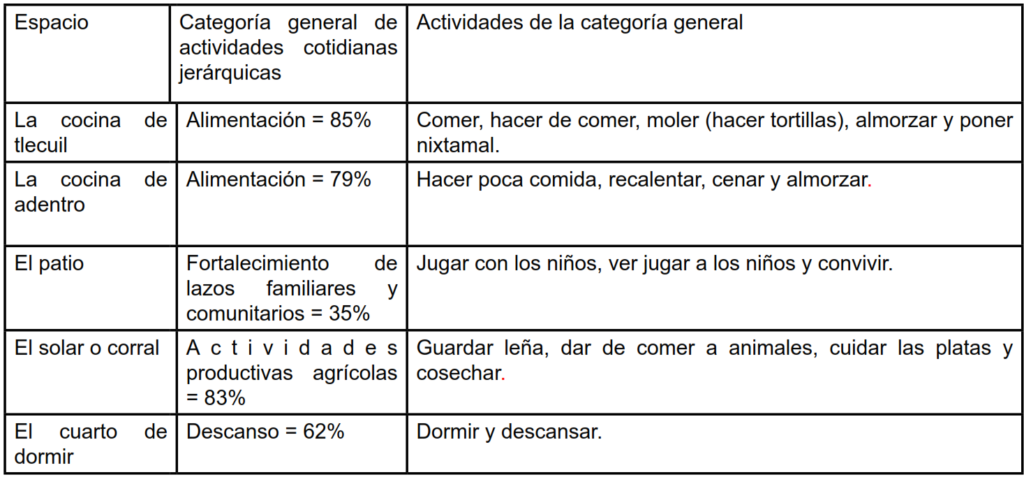

El estudio de las actividades cotidianas de los integrantes de la familia en los espacios de la vivienda vernácula permite aseverar que en cada espacio se practican actividades cotidianas con significado simbólico, y estas actividades rigen su organización. A continuación, se muestran las actividades cotidianas de cada espacio de la vivienda vernácula (Tabla 3). La actividad cotidiana jerárquica o de mayor importancia en la cocina de tlecuil es la alimentación, conformada por las actividades afines: comer, hacer de comer, moler (hacer tortillas), almorzar y poner nixtamal. Al mismo tiempo esta actividad es la de mayor importancia en la cocina de adentro, la diferencia radica en que en este espacio se cocina y usa en menor cantidad. Así, la actividad cotidiana jerárquica o de mayor importancia en la cocina de adentro es la categoría general de alimentación, conformada por las actividades afines: hacer poca comida, recalentar, cenar y almorzar.

En el patio; la actividad cotidiana jerárquica es la categoría relacionada con el fortalecimiento de lazos familiares y comunitarios, conformada por las actividades afines: jugar con los niños, ver jugar a los niños y convivir. La actividad cotidiana jerárquica en el solar o corral es la categoría de actividades productivas agrícolas, conformada por las siguientes actividades afines: guardar leña, dar de comer a animales, cuidar las plantas y cosechar. Y finalmente la actividad cotidiana jerárquica en el cuarto de dormir es la categoría de descanso, conformada por las actividades de dormir y descansar. En la tabla 3 se presentan los valores de las actividades cotidianas jerárquicas que influyen en la organización de los espacios de la vivienda vernácula.

El uso del espacio se manifiesta en la práctica de actividades a través del manejo de los objetos, cosas y mobiliario contenidos en él. Estos objetos por si mismos no representan o tienen valor significativo, hasta que el ser humano interactúa con ellos. Los muebles, cosas y objetos de mayor uso en cada espacio permiten aseverar que las actividades cotidianas jerárquicas condicionan la organización del espacio.

Tabla 3. Resultados de las categorías generales de las actividades cotidianas jerárquicas practicadas en los espacios de la vivienda vernácula de Metepec, Ocuituco.

Los resultados derivados del análisis refieren que en la cocina de tlecuil la actividad cotidiana jerárquica es la alimentación y el mobiliario; cosas y objetos de mayor importancia son el tlecuil, los jarros, las cazuelas, las ollas, el brasero, los trastes y el pretil. En la cocina de adentro, la actividad cotidiana jerárquica es la alimentación y el mobiliario; cosas y objetos de mayor importancia son el altar, ollas, cazuelas, alacena, trastes, santitos y estufa. En el patio, la actividad cotidiana jerárquica es el fortalecimiento de lazos familiares y comunitarios y el mobiliario; cosas y objetos de mayor importancia: son el cuezcomate y las flores. En el solar o corral, la actividad cotidiana jerárquica son las actividades productivas agrícolas y el mobiliario; cosas y objetos de mayor importancia son la planta de aguacate, flores, corrales y durazno. En el cuarto de dormir; la actividad cotidiana jerárquica es el descanso y el mobiliario; cosas y objetos de mayor importancia son el altar, los santitos, las fotos, los libros y cuadros.

La vinculación de las actividades cotidianas jerárquicas con el mobiliario, cosas y objetos de mayor importancia, permite afirmar que éstas condicionan la organización espacial de la vivienda vernácula en Metepec, Ocuituco. Por consiguiente, conocer, entender y reconocer la vivienda vernácula y las prácticas socioculturales de sus habitantes, permite elaborar propuestas de reconstrucción sostenible ante los fenómenos sísmicos en Metepec, Ocuituco, Morelos.

Conclusiones

La presencia de fenómenos sísmicos de forma constante en regiones donde prevalece la vivienda vernácula, la posiciona junto con el habitante en situación de vulnerabilidad en las etapas de evaluación y reconstrucción que posibilitan una simulada operación de reconstrucción por parte de instituciones gubernamentales para la implementación de estrategias que atienden a intereses externos. La arquitectura de adobe desarrollada en esta región desde hace siglos posee una serie de características materiales, formales, dimensionales y funcionales que han posibilitado su supervivencia ante los sismos.

Por otro lado, el estudio identifica a la vivienda vernácula como el testimonio de la cultura de los pueblos, que a pesar de estar en contacto con el proceso de globalización que tiende a desacreditarla y subvalorarla, posee diversos valores significativos tanto comunitarios como los otorgados por el grupo familiar consolidados con el paso del tiempo; es decir, esta vivienda es un marco cultural para sus habitantes; se construye de acuerdo a referencias sociales y culturales; y a su vez, ésta permite la expresión continua de estas manifestaciones socioculturales. Posee una organización espacial que la configura, no está hecha al azar, y en dicha organización se identifica la influencia de aspectos socioculturales.

La disposición de los espacios, muebles, cosas y objetos en esta vivienda, incluye una estrategia jerárquica de ordenamiento producto de las actividades cotidianas practicadas por la familia. Su organización espacial obedece, por tanto, a aspectos socioculturales como las actividades cotidianas jerárquicas de la familia, quienes la condicionan a través del uso y el significado de los espacios. Los elementos de la organización espacial, al estar establecidos por el propio habitante, son precisos en la solución de la misma. Lo referido comprueba la importancia sociocultural que ésta tiene; y es por tanto trascendental destacar estas características para su valoración y reconocimiento por parte de las instituciones y por los mismos actores locales, como una respuesta sostenible en las etapas de evaluación y reconstrucción ante la presencia de fenómenos sísmicos.

Bibliografía

Atlas de la Vivienda Rural del Estado de Morelos. (2000). México: Gobierno del Estado de Morelos, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CYTED).

Carballo, D. (2016). La casa en Mesoamérica. Arqueología Mexicana, 30-35.

Cruz, A. (2016). Los sismos una amenaza cotidiana. México: La caja de cerillos ediciones.

Esteinou, R. (2004). El surgimiento de la Familia Nuclear en México. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 99-136.

Ettinger, C. (2010). La transformación de la vivienda vernácula en Michoacán; materialidad, espacio y representación. Morelia Michoacán: Colegío de Michoacán CONACYT.

García, G, A. (2004). La casa campesina y el lugar de lo sagrado. Monterrey Nuevo León: Universidad Autónoma de Nuevo León.

Guerrero B. (2014). Reutilización del patrimonio edificado en adobe. México: Universidad Autónoma Metropolitana.

Guerrero, B. (s.f.). Lecciones de la tradición constructiva en tierra: La experiencia en la UNAM. Posgrado en Ciencias y Artes para el Diseño, 1-14

Herrera, B.F. (2017). Cultura y organización espacial en la vivienda vernácula. Caso de estudio Metepec, Ocultico, Morelos. (Tesis de Maestría, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Facultad de Arquitectura). México.

Heller, Á. (1972). Historia y vida cotidiana: aportaciones a la sociología socalista. México: Editorial Grijalbo.

Helles, Á. (1987). Sociología de la vida cotidiana. Barcelona: Peninsula.

Inzulza Contardo, J., & Díaz Parra , I. (2016). Desastres naturales, destrucción creativa y gentrificación: estudio de casos comparados en Sevilla, Ciudad de México y Talca. Geografía de Norte Grande, 109-128.

Lavell, A. (1993). Ciencias Sociales y desastres naturales en América Latina: un encuentro inconcluso. La red, 111-127.

Lindón, A. (2006). Geografía de la vida cotidiana. En Lindón, Alicia, Tratado de Geografía Humana (págs. 356-387). México: UAM.

López L. L., & Ramírez Velazquez, B. R. (s.f.). Pensar el espacio: Región, Paisaje, Territorio y Lugar en la Ciencias Sociales. 21-47.

López M. F. J. (1993). Arquitectura Vernácula en México. México: Editorial Trillas S.A de C.V.

Mangino, T. A. (2006). Arquitectura Mesoamericana: relaciones espaciales. México: Editorial Trillas.

Meraz Q. L., Guerrero Baca, L., & Soria, J. (2009). La casa tradicional de adobe en Yecapixtla, México: Un análisis tipológico. Arquitectura de tierra, Tradición e Innovación. Congreso de Arquitectura de Tierra en Cuenca de Campos 2004/2009 (págs. 155-166). Valladolid: Cátedra Juan de Villanueva, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid.

Ontiveros, T. (2006). Vivienda popular urbana y vida cotidiana. Hacia la antropología del siglo XXI (págs. 2-15). Mérida, Venezuela: Revista cultural alternativa.

Ordoñez, S. L. (2010). Estudio y Diagnóstico de la vivienda vernácula en Ocuituco, Morelos, México como base para su conservación. Cuernavaca Morelos: Tesis de Maestría FAUAEM.

Pasca, G. L. (2014). Concepción de la vivienda y sus objetos. Madrid España: Universidad Complutense de Madrid.

Prieto, V. (1978). Vivienda Campesina en México. México: SAHOP.

Rapoport, A. (1972). Vivienda y cultura. Barcelona: Gustavo Gilli.

Robichaux, D. (2002). El sistema familiar mesoamericano y sus consecuencias demográficas: un régimen demográfico en el México indígena. Papeles de Publicación, 59-95.

Robichaux, D. (2007). Familia y Diversidad en América Latina: estudios de caso. Buenos Aires: Buenos Aires CLACSO.

Rudofsky, B. (1964). Arquitectura sin arquitectos; breve introducción a la arquitectura sin genealogía. New York: Editorial Universitaria de Buenos Aires.

Sánchez, S. A. (1). La valoración del patrimonio vernáculo maya: Del concepto de universo al concepto de pobreza. Gremium, 40-51.

Sánchez, S. (2006). La casa maya contemporánea. Usos, costumbres y configuración espacial. vol. I. núm. 2, 81-105.

Sánchez, S. A., & Garcia Quintanilla, A. (2014). La casa maya de la Peninsula de Yucatán. Merida, Yucatán: Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Arquitectura.

Torres, Z. G. (2012). La arquitectura de la vivienda Vernácula. México: Instituto Politecnico Nacional.

Valera S. (1993). El significado social del espacio. Estudio de la identidad social y los aspectos simbólicos del espacio urbano desde la psicología ambiental.

Sitios consultados en páginas web

(2017) Échale a tu casa. Recuperado de: http://www.echale.com.mx/

El debate México. (2018). Entregan las primeras casas en Ocuituco, Morelos tras sismo 19s. Recuperado de: https: //www.debate.com.mx/mexico/entrega-casas-Ocuituco-morelos-sismo-19-septiembre-gobierno-graco-ramirez-20180310-0262.html.