The Chinelos’ “Brinco” in Xochimilco, México City. The Signification of Heritage in the Urban Space

Diana Elena Barcelata Eguiartea, Ricardo A. Pino Hidalgob

aUniversidad Autónoma Metropolitana-X : E-mail, ORCID

bUniversidad de Guadalajara: E-mail, ORCID

Recibido: 17 de julio del 2022 | Aceptado: 17 de Octubre del 2022 | Publicado: 30 de noviembre del 2022

Resumen

Este artículo tiene como objetivo principal presentar la investigación en curso sobre los procesos de significación y apropiación intercultural objetivados en la danza conocida como “brinco”[1] de los chinelos. Esta danza es representada en el espacio urbano, en los barrios del centro de la alcaldía de Xochimilco en la Ciudad de México, dentro de una dimensión simbólica del patrimonio cultural. Acontece en el marco de las festividades realizadas en torno de la imagen religiosa del Niñopa, considerada por sus habitantes como uno de los signos simbólicos articulados que conforman su patrimonio e identidad cultural. El estudio parte de un enfoque cualitativo, poniendo el acento en los significados y su sentido otorgado, para recuperar las construcciones narrativas de quienes participan de dichas festividades, al incorporarlas a un sistema de valores compartido, en las formas en que estos se reproducen desde su cotidianidad. Para el análisis interpretativo se utilizan los aportes teóricos de la semiótica de la cultura, de Iuri Lotman, y la reconstrucción narrativa de Jerome Bruner, para quien la modalidad narrativa de pensamiento es el pilar fundamental de construcción de sentido en el relato. Como conclusiones preliminares, se considera que el espacio urbano, los pueblos, y los barrios que conforman a Xochimilco como espacio semiótico, expresan las transformaciones y traducciones interculturales a partir del encuentro con otras culturas y, como resultado del diálogo e interacción, se articulan a sus referentes culturales tradicionales; así se semiotizan e integran como parte del mismo proceso dinámico y transformador de la cultura.

Palabras clave: chinelos, festividades religiosas, espacio urbano, cultura, significación.

Abstract

The main purpose of this article is to present ongoing research about signification and intercultural appropriation processes objectified in the chinelos’ dance known as “brinco”, represented in the urban space in Xochimilco’s barrios (neighborhoods), as a symbolic dimension of cultural heritage, and in festivities revolving around Niñopa’s religious image, considered as its inhabitants as articulated symbolic signs that make part of their cultural heritage and identity. This study highlights their significance and meaning based on a qualitative approach that retrieves the narrative constructions of the participants of these festivities as they are incorporated into a shared value system and into the ways they recreate them in their everyday lives. The interpretative analysis used the theoretical input of the semiotics of culture, Iuri Lotman, and narrative reconstruction by Jerome Bruner, who thinks that the narrative mode of thought is the cornerstone of the construction of meaning of narrative. Our preliminary conclusions include the notion that the urban space, towns, and barrios that conform Xochimilco, as a semiotic space, express intercultural transformations and translations based on the encounter with other cultures, and, as a result of dialog and interaction, articulate with their traditional cultural landmarks, that is to say, they integrate as part of the same dynamic and culture-transforming process.

Key words: chinelos, religious festivities, urban space, culture, signification.

Introducción

El significado otorgado a conceptos tales como patrimonio cultural e identidad no son unívocos; por el contrario, los procesos de significación están mediados por las dimensiones simbólicas. Su interacción se relaciona con la cultura como mediadora, en la que el patrimonio cultural se establece y significa a través de un sistema axiológico objetivado por los relatos producidos de quienes conforman una comunidad o espacio cultural al dotar de sentido a los espacios urbanos, barrios, objetos y prácticas, a fin de constituirse como un sistema representativo y simbólico.

El caso de Xochimilco[2] es particularmente significativo, al contar con un patrimonio cultural diverso y vasto, de tal modo que, por su relevancia, le fue otorgado por la UNESCO el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año de 1987 (UNESCO, 2022). Su riqueza cultural se manifiesta en las interrelaciones significativas que establecen sus pobladores en el espacio urbano, junto con las expresiones de sus tradiciones, como la religiosidad popular[3], a través de sus prácticas simbólicas, la tradición oral y los rituales como elementos constituyentes de una cultura viva, dinámica y en constante transformación, pero que se cohesiona para mantener las tradiciones locales frente a la influencia de los procesos homogeneizadores que orienta la Globalización en la actualidad.

Para aproximarnos a los procesos de significación, y a los de apropiación de textos incorporados desde otras culturas en la triada religión, festividad y prácticas simbólicas en el espacio urbano, se asumen los aportes teóricos desde la semiótica de la cultura propuesta por Iuri Lotman: las nociones de cultura, semiosfera, texto, la traducción intercultural, y memoria, en tanto categorías de análisis. Las prácticas simbólicas se ven como un conjunto de elementos constituyentes del patrimonio cultural para los habitantes de Xochimilco. La semiótica de la cultura no estudia las culturas sino los modelos que, como representaciones de cada cultura, hacen de sí mismos un elemento cultural mediante un entramado sígnico. Lotman (1996) concibe a la cultura como un sistema complejo, dinámico y heterogéneo, en el que la memoria es el fundamento material y simbólico que posibilita los procesos de transformación e intercambio cultural por su capacidad de conservar y crear textos culturales.

En el estudio se indaga sobre las funciones semióticas de la cultura a través de las prácticas simbólicas, como las comparsas de los chinelos, que a través del baile o brinco[4] se identifican como elementos rituales asociados por los habitantes de los barrios y pueblos de Xochimilco con la imagen religiosa del Niñopa; y las funciones simbólicas, en particular su capacidad de condensación, su función para conformación de la memoria colectiva, su permanencia y estabilidad a través del tiempo, así como la cultura como ente dinámico en el que se van integrando distintos textos como pertenecientes al espacio extrasemiótico; es decir, de otra semiosfera cultural o cultura ajena al espacio cultural (Figura 1).

Espacio Urbano de Xochimilco = Semiosfera

Así mismo, se considera la propuesta de Saunders, quien propone concebir a la sociología urbana como una disciplina que se interesa sobre todo en la organización social inscrita en el espacio (Saunders, 1986). Para abordar la construcción social de la representación social del espacio urbano, aquí se coincide con Daniel Hiernaux (2002), al concebir al imaginario como una representación espacial.

De acuerdo con las líneas anteriores, el estudio pone el acento en los significados y el sentido otorgado por quienes participan de dichas festividades. De esta manera, se plantearon tres cuestionamientos.

- ¿Cuáles son los elementos simbólicos como textos interculturales representados en el brinco de los Chinelos, que se articulan y dialogan en las festividades y con la imagen del Niñopa?

- ¿Cuáles son los nuevos textos culturales que se generan a partir del encuentro con otros elementos, fuera de la semiosfera cultural de Xochimilco?

- ¿De qué manera se resignifican e interrelacionan los habitantes de Xochimilco con el espacio urbano y la escenificación del brinco de los chinelos como comparsa del Niñopa?

El objetivo principal de este artículo es analizar los procesos de significación y apropiación intercultural representados[5] en el brinco de los chinelos, en el marco de las festividades que se realizan en torno a la imagen religiosa del Niñopa en los barrios del espacio urbano de Xochimilco, para identificar las interrelaciones y el significado desde la perspectiva de los habitantes partícipes de dichas festividades.

Método

Con el fin de sistematizar la investigación, se realizó una propuesta de estudio con enfoque cualitativo, en la que se articulan las acciones, las narrativas, la objetivación del proceso de significación de tres grupos identificados durante el trabajo de campo: el grupo A, conformado por los chinelos de dos distintas comparsas; el grupo B, representado por el mayordomo y los hospedadores; y el grupo C, que se conforma por los habitantes de Xochimilco que acompañan al Niñopa durante el recorrido, y siguen a las comparsas hasta la casa del mayordomo.

Para fines expositivos, en el presente texto se expone el recorrido realizado el 24 de junio de 2022 (Figura 2), desde la Catedral de San Bernardino de Siena a la casa de la familia Rubí Olivares, quien ejerce la mayordomía a partir de enero de 2022 y es hogar del Niñopa (Figura 3), en el Barrio de San Antonio. Para el análisis interpretativo se utilizan las categorías de la semiótica de la cultura, de Iuri Lotman, la reconstrucción narrativa de Jerome Bruner [6]; y se recurre a Umberto Eco para los estudios de significación en la arquitectura y los objetos.

Para fines prácticos de la exposición de la investigación en curso (así como de los resultados y las conclusiones), se presentan en cada apartado del presente texto, fragmentos de las construcciones narrativas de los partícipes de la festividad del Niñopa, así como de algunos miembros de las comparsas de los chinelos.

La selección de los informantes de cada grupo se determinó de acuerdo con los siguientes criterios: primero, se seleccionó la comparsa que durante los últimos 4 años había sido principal en acompañar al Niñopa, en este caso la comparsa “Brinco de Fe”, en contraste con la comparsa “La misteriosa”, cuyos atuendos han tenido transformaciones más significativas tanto en la manera de agruparse, como en el diseño de su atuendo. Así mismo, se entrevistó a quien representa actualmente el papel de mayordomo del Niñopa. La selección para el grupo C se hizo de manera aleatoria entre quienes querían y accedían a platicar sobre la experiencia, y el significado otorgado a los chinelos como parte representativa e indisoluble de la festividad del Niñopa.

Aproximaciones teóricas en torno a las festividades religiosas

Los estudios que se han realizado en torno a la devoción del Niñopa han sido abordados desde distintas disciplinas y enfoques; para el estudio presente se consideraron dos tendencias:

La primera, en la que las fiestas son como una representación teatral, tal como lo señalan Aracil y Ruiz, al destacar que:

“Si el teatro propiamente mexicano nace como un discurso sincrético, fruto del encuentro entre la tradición del medioevo europeo y la indígena prehispánica, en la evolución de este mestizaje, esencial para entender la identidad cultural mexicana, las comunidades indígenas han conservado, transformándolas, manifestaciones ancestrales de teatralidad pero, sobre todo, han asumido formas de la cultura y la religión cristianas, enriqueciéndolas con cosmogonías propias, una reinterpretación del pasado histórico y legendario, y un intento de comprensión de los nuevos contextos sociales y políticos en los que se han visto inmersas” (Aracil & Ruiz,2006, p. 3).

La segunda se enmarca en los estudios decoloniales, donde se asume la festividad en tanto al Niñopa como una práctica contrahegemónica, como mestizaje simbólico. Ríos destaca que se está frente (….) “a una estética y hermenéutica de la liberación; si dicha devoción “contrahegemónica” es una práctica enmarcada dentro de lo que denominaremos “criptoreligiosidad-indoamericana”[7], y un mestizaje simbólico de supervivencia identitaria” (Ríos, 2020, p.167).

En el presente estudio se consideran los dos enfoques para asumir el estudio de una manera crítica, pero sin perder el fundamento del objetivo central propuesto, cuyo eje lo constituyen los procesos de significación desde la perspectiva de los habitantes a partir de sus narrativas.

Para estudiar la significación y las interrelaciones que establecen los habitantes de los barrios y pueblos de Xochimilco con las prácticas simbólicas, la imagen religiosa del Niñopa y el patrimonio cultural, se asume la perspectiva de la semiótica de la cultura de Iuri Lotman. La semiótica de la cultura estudia la correlación funcional de los diferentes sistemas de signos, centrándose en los mecanismos y los procesos de significación que caracterizan las culturas. Lotman define la cultura como la memoria no hereditaria de una colectividad, es decir, como el conjunto de información no genética producida, conservada y transmitida mediante textos. (Lotman, 1996). Así pues, la noción de texto coincide con cualquier manifestación de la cultura, como proceso comunicativo que se haya dado en determinado sistema sígnico, una información codificada, desde las obras de arte, los juegos, los ritos, los mitos, las costumbres, en general toda forma de vida basada en signos culturales. Entendido así, aquí se asumen las representaciones y prácticas simbólicas presentes en los rituales practicados en Xochimilco como textos culturales contenidos en el espacio semiótico que es la cultura constitutiva de los pueblos y barrios de Xochimilco (condensados en la memoria colectiva), y que a su vez van incorporando nuevos textos al contacto con otros no signos, donde al traducirse se generan otros textos que resultan significativos. Esto se denomina proceso de traducción en el devenir de cualquier cultura.

El brinco de los chinelos en la cultura en Xochimilco: Una relación dialógica e identitaria con la festividad religiosa del Niñopa

Con el fin de comprender la relación que existe entre el brinco de los chinelos con respecto a las festividades religiosas en Xochimilco como parte de su conformación identitaria, es necesario remitirnos a sus orígenes en Morelos.

Martina Salazar, en su trabajo de tesis, en el subcapítulo 2.1, respecto a las primeras apariciones del chinelo, señala que: “El símbolo del chinelo se forma de múltiples elementos de la realidad histórica de Tepoztlán, que comparte con otros pueblos de los estados de Morelos, México, Guerrero y el Distrito Federal” (Salazar, 2009, p. 49).

Cabe destacar la figura de Huehuenche, antes de la presencia de los chinelos en Tlayacapan y su expansión hacia Tepoztlán y Yautepec, considerando que en cada lugar se han transformado y han adquirido signos propios, que le otorgan a cada poblado una identidad propia, que sin embargo aún comparten en la relación establecida y sus representaciones en las festividades religiosas. Para los habitantes de los barrios de Xochimilco y los propios chinelos de las comparsas que acompañan al Niñopan y otros íconos religiosos, el Huehuenche es el antecedente del chinelo, tal como lo manifestaron durante las entrevistas mismas que se exponen de manera posterior.

De la misma manera, la figura del Huehuenche es mencionada por distintos autores (López, 2019; Morayta, 2011; Viqueira, 1987), como una presencia importante cuyo significado de rebelión y resistencia marcará un precedente para comprender la función que cumplió la danza del chinelo en su proceso de gestación, así como el diferenciado proceso evolutivo en cada región. Encontramos que los rastros de Huehuenche se gestan efectivamente como un antecedente importante en la génesis de los chinelos. Lo anterior se relaciona con la propuesta de Iuri Lotman, quien destaca que sobre los nuevos textos están los sedimentos de lo antiguo (Lotman, 1996). Lo asentado en las bases teóricas de Lotman lo encontramos en la evolución de la figura y la representación del “huehuenche”, quien tiene sus raíces en la cosmovisión prehispánica; así lo manifiesta López, al referirse a la representación y las relaciones que establecen estas danzas y los personajes que se generaban en durante el ciclo agrícola.

“Otro tipo de “espíritus” que también se pueden considerar “aires” son los ancestros o muertos, mismos que participaban activamente en el ciclo agrícola, pues se consideraba que el alma, espíritu o tona de los difuntos, al dejar el cuerpo físico, iría a parar al monte o los lugares abandonados, como las antiguas ciudades o templos prehispánicos [hoy zonas arqueológicas], y católicos de los primeros años, espacios primigenios de los pueblos a los que le se les otorgaba el nombre de momoxtle. [….] Los huehuenches serán la manifestación misma de estos ancestros, presentes en vísperas del inicio de la temporada de lluvias (carnaval), y al inicio de la temporada seca (día de muertos)” (López, 2021 p.26).

Los primeros registros sobre la representación de la danza de huehuenches se dieron a mediados del siglo XVIII, en la periferia de la Ciudad de México, cuando se hace un estudio sobre las costumbres populares en el espacio público, donde se destaca que durante el periodo colonial en la Nueva España se privilegiaban las manifestaciones de las élites en el espacio público, en la periferia de la ahora Ciudad de México. Los indígenas se disfrazaban de viejos con vestimentas estrafalarias para realizar la danza de los huehuenches, que no era otra cosa que la representación en forma de burla o parodia de un juicio; esto se realizaba en época de Carnaval; sin embargo, fueron prohibidas todas las danzas y manifestaciones de este tipo, hasta la consumación de la independencia en nuestro país, según lo señala Juan Pedro Viqueira (1987).

Es de esta manera que, tanto las expresiones de los huehuenches como de los chinelos, se representan hoy día durante las festividades religiosas, aunque fueron en un inicio, en el siglo XVIII, una expresión de sublevación contra el dominio y el ejercicio del poder por parte de los españoles, en el devenir histórico; y al irse transformando durante un proceso de significación, las danzas y las representaciones van a conservar, sin embargo, la demostración de unión, sentimiento de solidaridad y reforzamiento entre la comunidad en Morelos (Morayta,2011).

Sin embargo no fue sino hasta las décadas de 1950 y 1960 que la danza de los chinelos, como señala Miguel Morayta, inicia su expansión a otras regiones de Morelos, así como a comunidades urbanas de la Ciudad de México, como Xochimilco y Milpalta, en las que cada uno tiene las representaciones de los chinelos con sus propias especificidades culturales y tradiciones identitarias propias; de ahí que en cada población el festejo va adquiriendo sus propias características, de acuerdo con las particularidades tanto geográficas como étnicas del contexto.

La representación dancística de las comparsas de chinelos en las fiestas religiosas de Xochimilco se circunscribe, al igual que en muchos otros casos, a su participación en la procesión, medio para establecer un acto sagrado de comunión con el ser de devoción. En tanto expresión significativa, la procesión tiene lugar en el espacio urbano; y es durante su representación en los barrios de Xochimilco, cuando sus calles son el espacio en donde se desarrolla la puesta en escena, y donde se extiende para continuar dicha escenificación hasta la casa del mayordomo.

Sin embargo, a diferencia de las procesiones dirigidas por el clero (que fueron sometidas durante el siglo XIX mexicano por un prolongado proceso de secularización de la ciudad y del espacio público iniciado desde el siglo XVIII, y concluido con la guerra de los cristeros, y que parece no haber rebasado a los pueblos y barrios originarios habitados por comunidades indígenas, alejados de la urbe en ese momento), las procesiones de la religiosidad popular:

[…] tienen la intención de establecer la toma de posesión de un territorio, al transitar por las vías más importantes de la comunidad y que la circunscriben. Ese tipo de actos busca hacer legítimo el derecho de posesión de un espacio a través de un ritual religioso” (Estrada, 2010, p. 31).

Si entendemos la secularización de la Ciudad de México como un proceso que acompañó y formó parte fundamental de la conformación del Estado-Nación, entonces podemos ver que la pugna del Estado contra el poder de la Iglesia católica implicó la institucionalización del ámbito civil, es decir, aquel en el que la ciudadanía se encuentra libre de la influencia de cualquier corporación religiosa, militar o de cualquier otra índole. De ahí que diversos actos y recintos administrados por la Iglesia católica fuesen separados de ella para pasar a manos del Estado, quien los administró y dotó de carácter público, como sucedió con el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones, o con hospicios y panteones, por ejemplo, que dejaron de ser instancias controladas por la Iglesia Católica, para conformarse en instancias civiles (Pino, 2012).

En este mismo sentido, la construcción de un Estado laico se apoyó en la secularización del espacio público, un espacio anteriormente poblado por imágenes, sonidos, personajes y rituales religiosos de carácter católico, que fueron obligados a resguardarse al interior de los recintos destinados al culto, al concebirse éste como una práctica de carácter privado (Pino, 2012). Sin embargo, la Iglesia encontró en estas prácticas simbólicas (expresión de festividades religiosas) la posibilidad de mantenerse vigente frente al Estado y la sociedad.

De ahí que los pueblos y barrios lejanos a las ciudades conservan las prácticas simbólicas sincréticas decimonónicas, que en el devenir histórico se han nutrido de otros textos culturales, para dotarles de un sentido festivo al acompañarse de bandas de música y danzas; de esta manera, asistimos a la articulación entre los elementos-textos sacros de la Iglesia católica, con los elementos-textos profanos que permanecían en la memoria colectiva de los pueblos originarios en Xochimilco.

La imagen sígnica del Niñopa

Como veremos más adelante, las interrelaciones de las comparsas de los chinelos como parte de la ritualidad en las festividades del Niñopa, son consideradas por los miembros de la comunidad como una relación indisoluble; es decir, la misión y razón de ser de las Comparsas es justo acompañar los recorridos que realiza el Niñopa por los barrios de Xochimilco. De acuerdo con esta relación que se establece entre la conformación de las Comparsas y la festividad del Niñopa, es que se considera necesario dilucidar brevemente sobre la figura religiosa del Niñopa como imagen y su capacidad de sedimentarse como símbolo. Aquí se asume que la imagen se inserta como texto en la semiosfera como espacio que responde a convenciones culturales, y cuyo significado se expresa en las acciones y prácticas por una comunidad inmersa en una esfera cultural determinada (Barcelata, 2022). En este punto, vale la pena reconsiderar el cuestionamiento formulado en un estudio previo en torno la imagen: ¿de qué manera la imagen es potencia generadora de prácticas cognitivas y modelizadora en la sociedad? “Para tal fin, es necesario aclarar, en primera instancia, que se parte de la premisa de que no se puede escindir la semiótica del proceso comunicativo y, por ende, de la imagen en su dimensión comunicativa y simbólica, pues esto es un constructo material del sistema axiológico de una cultura” (Barcelata, 2022, P. 130). En este sentido, es necesario relacionar la idea de imagen del Niñopa como texto[8] para interpretar las formas que ha adquirido su representación y función simbólica. Por ejemplo, en el estudio sobre la estetización ritual del Niñopa en Xochimilco, Cristina Ríos señala que “En el proceso de mestizaje simbólico de finales del siglo XVI y XVII a la construcción de la imagen barroca del Niño Jesús en la Nueva España conocido por el Niñopa, se dio una “codigofagia[9]” de signos semióticos mesoamericanos al sustituir al Huitzilopochtli niño por este santo, y una asimilación en su instauración entre los indoamericanos.” (Ríos, 2020, p.161).

En cuanto a la antigüedad de la figura del Niñopa o Niñopan, de acuerdo con Salles y Valenzuela, los datos resultan imprecisos. A partir de los relatos que recabaron, su antigüedad oscila entre 200 y 400 años (1997).

Sobre los orígenes del Niñopa, se tienen diferentes versiones, tanto en los documentos académicos como las versiones ofrecidas a partir de las narraciones; no obstante, se encuentran coincidencias en dos aspectos en torno a su significado. El primero es su relación con los mitos prehispánicos, y el segundo respecto a la fe y la necesidad antropológica de una representación basada en el animismo[10].

De acuerdo con lo anterior, aquí se exponen las narraciones de la Señora Cristina Sánchez, quien es devota del Niñopa, y que sigue las procesiones; quien durante la investigación nos ofreció la siguiente narración:

“Pues en la Parroquia de San Bernardino de Siena, han habido párrocos que sabían mucho y por lo que yo sé el Niñopan, para nuestros ancestros era el dios Huitzilopochtli[11], pero niño, que vino a Xochimilco y se quedó, por eso de ahí viene el nombre de Niñopan porque es nuestro niño Dios, poque pertenece a este lugar. Fíjese que tiene con nosotros más de cuatrocientos años. Es muy antiguo. Pero también es travieso, (la señora Cristina ser ríe), y también es bondadoso con quienes son bondadosos con él, con quienes lo cuidamos, no solo los mayordomos, porque todos los barrios lo cuidamos, porque es de todos, no se crea que sólo es un muñeco. Mire ahorita como está ya en su casa, ya está tranquilo. Fíjese en sus ojitos y en el color de sus mejillitas. Nuestro Niñopa tiene alma y corazón” (Sánchez, 2022).

El pueblo de Xochimilco y el Niñopa, junto con los ritos que se desarrollan en su honor, han conformado un gran sistema sígnico dentro de la semiosfera, sistema de modelización en el cual se produce y reproduce constantemente la identidad cultural. El Niñopa, así como las prácticas que se celebran en su honor, han permeado como símbolos sedimentados en la memoria colectiva, gracias a los ritos como mecanismos de la cultura. En este sentido, las comparsas de chinelos en Xochimilco, al participar de la procesión religiosa, establecen la mayor diferencia respecto a los chinelos de Tepoztlán, cuyo origen y prácticas tienen un sentido de Carnaval, como lo narra Javier Ríos, coordinador de la Comparsa “Un Brinco de Fe”:

“No se sabe bien desde cuando se organizó la comparsa como parte de las festividades de Niñopa, pero por lo que me cuenta mi papá fue a partir de 1970, cuando se organizaron las primeras comparsas en Xochimilco. Antes los chinelos que había no se relacionaban directamente con los patronos y nuestros otros Niños, claro que el Niñopa es considerado como el niño que destaca entre otros, y ahora no se concibe su festividad sin las comparsas de los chinelos, además, como buen niño, le gusta la fiesta” (Ríos, 2022).

Respecto a las creencias sobre sus orígenes fundacionales, el señor Vicente Alvarado, asocia al Niñopan con las deidades prehispánicas, al relatar lo que le decía su “tata”.

“Yo sí señorita, soy fiel devoto del Niñopan, a mis casi 76 años no falto, cuando menos voy a una procesión para verlo. Fíjese que aquí entre los xochimilcas, digo para quienes somos xochimilcas, al Niñopan lo conocemos además por lo que nos cuentan, ya desde que éramos chamacos mis hermanos y yo, pues mi “tata” nos contaba sobre el niñito del lugar, pues que era el niño Huitzchilopztli, su espíritu estaba en el Niñopan, Y pues por eso mismo, él también era travieso, pues así nos contaban, que dejaba sus pequeños pies marcados en la maza del maíz, hacia sus travesuras como ahora. Y pues sí, yo sí le tengo mucha fe” (Alvarado, 2022).

El Niñopa, como parte del patrimonio cultural, es una figura significativa, y si bien se desconoce la fecha exacta de su creación, como se ha señalado previamente, según los estudios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), como compartió Araceli Peralta, cronista de Xochimilco e investigadora en dicha institución, tiene un seguimiento para su cuidado y preservación (Peralta, 2020). Por otra parte, la relación que se establece entre el Niñopa, y las comparsas de los chinelos como patrimonio cultural, forma parte de un sistema semiótico donde aparecen textos interculturales, que en su devenir histórico son textos traducidos y asimilados para conformar la cultura en Xochimilco conocida actualmente.

Dialogicidad entre el barrio como patrimonio cultural y la calle como espacio escénico

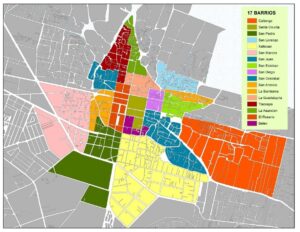

En el presente apartado se explicitan las relaciones dialógicas inter barriales, en su comunión con la religiosidad y las comparsas de los chinelos, cuyas manifestaciones se representan en las calles de los barrios como espacios escénicos. Se muestra, a partir de la construcción narrativa, el significado que tiene ser parte de la comparsa de los chinelos al representar a un Barrio o Pueblo de Xochimilco. Se coincide con Peralta al considerar cómo el espacio urbano, mediante sus barrios y calles, se convierte temporalmente en espacio sagrado ante las manifestaciones de veneración a imágenes como el Niñopa, y otras imágenes religiosas (2011). La zona centro, integrada por 17 barrios ubicados en el centro histórico y sus alrededores, son el epicentro de las festividades religiosas y de las prácticas simbólicas. La parte más antigua de la Alcaldía Xochimilco la conforman los barrios de Xaltocán, Belén, Caltongo, El Rosario, La Guadalupita, La Asunción, La Santísima, San Antonio, San Cristóbal, San Esteban, San Diego, San Juan, San Marcos, San Lorenzo, San Pedro, Santa Crucita y La Concepción (Figura 4).

La conformación de los barrios en Xochimilco se organizó, en sus inicios, a partir de las relaciones familiares, lo que propició una sólida interrelación e identidad de los habitantes con el territorio-lugar del cual son originarios. Es de esta manera que se comprende que se conserven las costumbres, tradiciones y festividades que conforman su patrimonio cultural.

De esta manera, los barrios o los pueblos de Xochimilco aquí se consideran como un espacio semiótico a partir del cual se construyen alianzas y se tejen significados compartidos. Las comparsas mantienen una fuerte relación identitaria con el barrio del que provienen, por ejemplo, uno de los miembros de la comparsa “Un Brinco de Fe”, manifiesta dicha relación de la siguiente manera:

“Para “Un Brinco de Fe” por ejemplo, la mayoría pertenecemos al Barrio de San Lorenzo, y es un orgullo representar a nuestro barrio, nos distinguimos como comparsa, y nos da una identidad respecto a los otros barrios. Sobre todo, cuando hemos sido elegidos por los mayordomos como comparsa principal, tal como fue durante los últimos cuatro años” (Ríos, 2022).

Este sentimiento de identidad se extiende a la casa del mayordomo cuando se encuentra en un determinado barrio, por lo cual se transforma en evento significativo y simbólico al dotar de sentido y cohesión al barrio frente a los demás.

La casa del mayordomo en turno adquiere un valor simbólico en tanto elemento que conforma parte del patrimonio para quienes habitan, viven sus barrios y representan y escenifican sus tradiciones. Los barrios, sus calles, son entonces más que vías para transitar. La calle adquiere una connotación simbólica, al representar un espacio escénico.

Desde su origen, los chinelos morelenses en el siglo XIX, así como los de Xochimilco en pleno siglo XXI, realizan su brinco en la calle, en los barrios, como comparsas, fundamentalmente en las procesiones religiosas. El chinelo encuentra en el espacio urbano su razón de ser, por lo que el espacio escénico por excelencia es la calle, de ahí que su brinco es una representación andante y no solo una escenificación estática, por lo que el espacio escénico es abierto, incluyente y participativo, puesto que cualquier persona puede colaborar e incorporarse al ritual:

“Existen espacios escénicos que se oponen radicalmente al escenario de un auditorio, como el utilizado por las comparsas de chinelos debido a su constante dinamismo y cambio; El espacio escénico es la vía pública, por lo cual la apropiación del espacio es distinta, al entrar en contacto directo con el público presente existe una invitación explícita a formar parte de él.” (Estrada, 2010, p. 54).

Sin embargo, nos parece más adecuado referirnos a la calle y no a la vía pública, como lo hace Estrada (2010). Este estudio, además, coincide con la postura y pensamiento de la urbanista Jane Jacobs quien, durante la década de 1960, propuso una visión contraria a las tendencias dominantes de los urbanistas modernos de la época, quienes minimizaron el valor de los centros urbanos tradicionales. Jacobs propone una cultura urbana capaz de valorar las cualidades de la ciudad multifuncional, donde la calle, el barrio y la comunidad debían considerarse vitales para la cohesión social (Jacobs, 2011).

En Xochimilco, el cierre de las calles para dar paso a la procesión, la banda de música y los chinelos, es un acto incomprensible para quien entiende la calle solamente como un soporte para transitar; discusión añeja que al menos desde el siglo XVIII se tradujo en la elaboración de múltiples propuestas que buscaban imponer orden en las actividades que los indios realizaban en la vía pública, y que los españoles y criollos se esforzaban por acotar al espacio privado, y que se tradujeron en Bandos de policía y buen gobierno, Ordenanzas y, finalmente, Planes y programas urbanísticos empecinados en disociar lo público de lo privado, y reservar la calle a la circulación (Pino, 2012). Así, la representación del brinco del chinelo tiene una escenografía móvil, cambiante de procesión en procesión, en la que los elementos de la calle, como los autos estacionados, los cables, así como las banderillas de colores colocadas para el recibimiento del Niñopa, se suman a la procesión del brinco de los chinelos, su indumentaria, y a la música de la banda y los cohetes que rompen con el cotidiano del sonido de los vehículos motorizados y el barullo propio de la calle (Figura 5).

El brinco de las comparsas de los chinelos es parte del ritual que se despliega en torno a la procesión religiosa producida en las calles de los barrios de Xochimilco. Se trata de fiestas religiosas compartidas y celebradas en un espacio urbano delimitado, a manera de una semiosfera definida por la frontera que, como mecanismo de traducción entre dos lenguajes distintos, el propio y el exterior a la cultura xochimilca, permite generar nuevos textos culturales.

En este orden de ideas, las comparsas de los chinelos, el brinco que ejecutan durante su acompañamiento, el atuendo y la procesión, son rituales que, a manera de textos interculturales, conservan algunos elementos en la memoria colectiva, al tiempo que se van transformando otros. Cabe señalar que, si bien todo el ritual se desarrolla como festividad religiosa, aún se conservan en la memoria colectiva los orígenes de estas representaciones que se realizaron como significado de burla y rebeldía, como lo manifiestan a continuación los chinelos y los habitantes de Xochimilco.

“El brinco de los chinelos, se inicia en Tlayacapan y en Tepoztlán, por allá a fines de 1800, en 1870 me parece, como una forma de burlarse de los hacendados españoles; festejaban por todo lo alto los nueve días antes de la Semana Santa y prohibían la entrada a sus fiestas a los jóvenes indígenas que trabajaban para ellos. Y bueno, entonces según sabemos por lo que nos van contando nuestros padres o abuelos, dicen que como protesta y rebeldía esos jóvenes decidieron hacer su propia fiesta, se disfrazaron con ropas y trapos viejos y se taparon la cara con un trapo o manta. Y así le hacemos ahorita, estas formas y tradiciones se van transmitiendo en cada generación. Por ejemplo, si se fija, cuando nos quitamos la máscara ya después del brinco, conservamos la costumbre de cubrir parte del rostro con un pañuelo, esto se mantiene igual (Figura 6). Y otras han ido cambiando, claro está (Ríos, 2022).

“Pues los chinelos y el brinco, eso no ha cambiado, todos aquí sabemos que los chinelos tienen sus orígenes en los huehuenchis. La cosa es que los chinelos pasaron a ser de costumbre a tradición, y después patrimonio cultural. Las máscaras que se han utilizado por los chinelos son iguales en los rasgos, como los ojos azules, y son blancos y con cara roja (Figura 7), como los españoles que nos conquistaron, se caracterizan por tener la barba picuda para exagerar, así como todo es exagerado” (Ríos,2022).

“Para los chinelos, tanto los de Tepoztlán como nuestra comparsa… seguimos rebelándonos de cierta forma al tener como nuestra identidad a nuestros antepasados inscritos y bordados en nuestros atuendos, como los motivos prehispánicos. Es una forma de seguir recordando nuestros orígenes (Figura 8). Solo que aquí en Xochimilco, lo que nos distingue es que nosotros somos comparsas que acompañan a los diferentes niños dios de los barrios de Xochimilco, no sólo en el Carnaval de Xochimilco, y no bebemos ni gota de alcohol como respeto, pues acompañamos al niño durante sus visitas a la catedral o a las casas de los hospedadores” (Ríos, 2022).

Así mismo, las comparsas son partícipes, como danzantes, de eventos particulares como bodas, bautizos o quince años; es decir, que cumplen una función como parte de todo el ritual que implica una procesión como teatralidad[12], de tal manera que el brinco del chinelo no es el centro del acontecimiento; es la imagen venerada la que ocupa el lugar central de la procesión, de tal manera que la danza, acompasada música de la banda con instrumentos de viento, es también parte de algunos ritos[13] de acompañamiento (Figura 9).

Sin embargo, los habitantes de Xochimilco no conciben la celebración de una festividad sin el acompañamiento de las comparsas de los chinelos. Tal como nos los relata Antonio Marantes, integrante de la comparsa “Un Brinco de Fe”:

“Los chinelos de Xochimilco somos importantes, pues acompañamos con nuestro brinco, ya no como burla sino como respeto, pero a nuestra manera, alegre, y hasta escandalosa se puede decir, así como se hacía antes, así nosotros acompañamos al Niñopa o al Niño de Belén o en donde nos llamen como parte de la tradición, o sea que somos parte de un todo que no se puede separar (Marantes, 2022).Y yo creo que además seguimos siendo irreverentes como los que se rebelaron contra los hacendados y que comenzaron sus danzas, su brinco, aunque sea para la festividad religiosa del Niñopa, pues aquí en Xochimilco nos enorgullece que ni el Niñopa ni nosotros como comparsas seguimos las órdenes de la Iglesia. El Niñopa no duerme en la Catedral, (se ríe), ya lo intentaron una vez y les fue “re” mal. Las comparsas tampoco estamos sujetos a las autoridades; solo funcionamos como los usos y costumbres barriales. ¡Eso sí!” (Marantes, 2022).

En su trabajo etnográfico, Alejandro Estrada (2010) describe la trayectoria de las posadas navideñas ofrecidas a los Niños Dios, en tanto éstas también recurren a la procesión con acompañamiento de chinelos:

“Las posadas son otro proceso ritual que se celebra de manera permanente [y cíclica diríamos nosotros] del 16 al 24 de diciembre, organizadas en varios pueblos de Xochimilco y Tláhuac, cada una precedida por un posadero determinado, siendo frecuentes las procesiones en ese tipo de celebraciones. Las procesiones se realizan cuando se dirigen del saliente a la casa del posadero entrante, de ésta a la iglesia y viceversa, y de la casa del posadero a la de la mayordomía, acompañada por comparsas de chinelos y bandas de viento” (Estrada, 2010, p.109).

Así, estas procesiones, como las que se realizan para acompañar al acompañar al Niñopa, adquieren una connotación simbólica popular, al enriquecer la liturgia con elementos significativos para los habitantes del Barrio; lo que, a manera de puesta en escena, involucra la elaboración y colocación del portal, y de elementos tradicionales como el del papel picado que colocan en las fachadas de los inmuebles y en las calles cercanas al domicilio del mayordomo o posadero (Figura 10). Es de esta manera que la calle se transforma en el escenario por excelencia, en el que se lleva a cabo la representación del brinco del chinelo como comparsa para el Niñopan.

De acuerdo con las líneas anteriores, en el presente trabajo se considera que, si bien las comparsas hacen su representación en otros ámbitos ajenos a las procesiones religiosas, como es la clausura del Carnaval de Xochimilco, por ejemplo, ¿cuál es el fin de reunir “2 mil chinelos y más de 30 comparsas” en un evento? (Alcaldía, 2022). En este sentido, coincidimos con Armando López (2019) quien plantea que:

“Desafortunadamente, la tradición del Brinco del Chinelo en el estado de Morelos ha ido perdiendo tales características. Ha dejado de ser un ritual de origen agrario y de resistencia cultural, para convertirse en un espectáculo turístico promovido desde los gobiernos municipales en turno, apoyados también por los gobiernos estatales. Los carnavales más antiguos (Tlayacapan, Tepoztlán, Yautepec y Totolapan) han perdido la característica más importante con la que nacieron, y que fue la base de su resistencia: la autonomía.” (López, 2019, p. 197).

Al respecto, se considera importante destacar cómo lo perciben quienes han participado en este tipo de iniciativas gubernamentales:

“¡Ah! Sí, fuimos convocados para participar en el evento que cada año se hace por parte de la Alcaldía, no ha sido la primera vez que utilizan la figura del chinelo. Lo que pasa es que ahora la figura del chinelo ya es más reconocida, pero todavía hace como 10 años o menos para el Carnaval de Xochimilco no nos llamaban, había carros alegóricos, había como ahora juegos, y hasta mariachis, pero chinelos no. Además, ya sabemos cómo se las gastan las autoridades, se montan en el carrito de lo que está en el gusto popular. Yo le apuesto, con todo respeto, que muchas autoridades ni conocen la historia del chinelo. La verdad yo creo que participar de vez en cuando pues no nos hace mal, mientras respetemos nuestros orígenes. Es una forma de que, además como piensan que somos “sus” chinelos, que lo sigan pensando, pero nosotros somos independientes” (Ríos, 2022).

Al encuentro con los espacios de significación y la traducción intercultural

Con el fin de entender las transformaciones que se producen mediante el diálogo con otras culturas desde la semiótica de la cultura, es necesario comentar que al espacio semiótico lo constituye una multiplicidad de textos, los cuales están sujetos a un proceso de traducción, lo cual dotará de sentido a las prácticas simbólicas, rituales, en torno a las festividades como parte del entramado cultural por parte de los habitantes de Xochimilco. Así mismo, en el sistema pueden coexistir textos que, al entrar en contacto con la esfera cultural mediante la frontera, son integrados. Así se inicia un proceso de traducción para generar nuevos textos. Lo anterior se manifiesta en los signos icónicos bordados en los sombreros y en los trajes de los chinelos, como ocurre en el caso de la Comparsa “Un Brinco de Fe” (Figura 11), cuyos trajes se elaboran en Tepoztlán, y también mantienen un estilo tradicional. Respecto a la influencia árabe que pudiera tener el traje del chinelo, resulta interesante que Martina Salazar subraye que los elementos estéticos tienen su origen en la intención de representar a los moros y personajes de medio Oriente ya asimilados en el carnaval hispano. Salazar añade: “Por eso la máscara, el vestido y el sombrero con colguijes, rematado en dos plumas, que más bien corresponde a la imagen del árabe y no a la del español. (2009, p.62).

Tal como narra Diego Flores:

“Las tradiciones se conservan gracias a los pequeños detalles que se conservan, y que encontramos en los símbolos y los motivos que se bordan en el encuentro con nuestro pasado prehispánico. Son detalles, pero son significativos, pues es una forma de mantener las tradiciones y hacer honor a nuestros orígenes. Estos son pequeños detalles, pero otros sí cambian, ya son otros tiempos; hay comparsas que hacen sus propios atuendos con otras decoraciones y motivos bordados muy diferentes a los de nosotros; pero otro aspecto importante es que ahora las comparsas ya se forman a veces hasta por familias enteras, las mujeres, los niños” (Flores, 2022).

Veamos ahora a otro nuevo ejemplo: la comparsa “La Misteriosa”; sus integrantes elaboran sus atuendos, y han ido adoptando nuevos signos y textos que, a manera de códigos culturales, se van asimilando como parte del proceso de traducción intercultural (Figura 12).

La comparsa “La Misteriosa” está conformada por grupos de familiares; los más jóvenes son quienes están realizando las mayores transformaciones. Esto se explica al observar sus trajes, en los que incorporan otros elementos sígnicos distintos a los que tradicionalmente portan los chinelos. Dichos signos se integran, al ser traducidos, para asimilarse como parte del proceso de significación.

Al respecto de los signos icónicos bordados en sus trajes y su sombrero, Lucero Rendón, de 17 años, narra que:

“Pues, creo que la comparsa “La Misteriosa” se distingue de las demás porque está formada por familias completas, y en donde muchos somos jóvenes, además las tradiciones van cambiando, decidimos entre todos que ya que haríamos nuestros trajes, podíamos elegir los motivos que nos distinguirían de las demás comparsas, además es una ventaja que no los hagan en Tepoztlán, porque además de que ahí son muy caros, cada traje completo te sale en más de veinte mil pesos, ahí todos los decorados son iguales, son caballeros águila, guerreros prehispánicos, pero no es que no me gusten o los respete, o que no sean parte de mi cultura, pero simplemente también los personajes de animé o los de Tim Burton (Figura 13), son parte de mi cultura, ya no es como antes, ahora hay más libertad y pues vivimos en las redes y estamos en contacto con el mundo y las demás culturas” (Rendón, 2022).

Articulación entre el espacio público y el espacio privado

La mayordomía del año 2022, se ha dado en condiciones particulares, de acuerdo con la narración ofrecida amablemente por la Mayordoma, la señora Olivares, respecto al significado que tiene la fiesta además de lo que representa para su familia y para el Barrio, que el Niñopa esté con la Familia Rubí Olivares:

“Buenas noches. [….] Si claro, yo soy la mayordoma, sí; mi esposo que Dios lo tenga en su gloria y el Niñopa lo cuide, ya había anotado, ya habíamos cuidado a nuestro niñito en 1991, ya después mi esposo se anotó y por gracia de Dios, nos avisaron que por segunda vez se nos había cumplido el milagro de tenerlo entre nosotros al Niñopa. Pero lamentablemente ya mi esposo no está entre nosotros. Que en paz descanse. Así que, ahora yo velo por el bienestar de nuestro niñito, pues Dios y nuestro Niñopa saben por qué suceden las cosas. Además, a mí me gusta tener la casa llena, me gusta escuchar ruido y cantos a mi alrededor, igual que el Niñopa, como buen niño le gusta cuando la casa está llena de gente que lo viene a visitar y le trae regalos. [….] Por eso su casa se arregla con decoraciones, y además como sabíamos que sería la casa del niñito, mi marido y mi hijo se encargaron de hacer ajustes sobre la construcción original de la casa, para recibirlo como se debe. para que esté en condiciones para recibir todos los que deseen verlo. Y cuando sale, le gustan los bailes, los chinelos con sus máscaras tan curiosas, además son parte de nuestras tradiciones, el que acompañen al Niñopa en sus paseos, poque debemos respetar las tradiciones” (Olivares, 2022).

De esta manera, se puede entender cómo el pretendido Mayordomo tiene que cumplir con varias condiciones para poder aspirar a serlo algún día, tiene que ahorrar y anotarse con décadas de anticipación para poder ir preparando el escenario en el que estará protegido el Niñopa. Aquí retomamos a Umberto Eco, cuando trata el signo arquitectónico, donde señala que la arquitectura, más allá de su funcionalidad primaria en sentido utilitario, tiene una función secundaria que es la de connotar; es decir, la de existir en su dimensión simbólica de acuerdo con una codificación socialmente compartida (1986). Es así como la casa de la Familia Rubí Olivares, a partir del 2 de febrero de 2022, adquiere una función simbólica, al constituirse como un espacio abierto a la comunidad que desee ver al Niñopa (Figura 14 y Figura 15).

Respecto a las mayordomías, al interior de la esfera cultural deben responder a ciertos códigos culturales comprendidos por quienes forman parte de la propia esfera.

Resultados

Las prácticas que se relacionan con la figura del Niñopa son significativas, en tanto que son textos culturales en la esfera cultural de los habitantes de los Barrios de Xochimilco, que se han ido sedimentando como símbolos en la memoria colectiva.

La devoción al Niñopa trasciende la materialidad como objeto, adquiere una función simbólica (Eco, 1986), es tal como lo narra Rocío Villaseñor; al relatar cómo el Niñopa “se comunica con los verdaderos devotos”:

“Para quienes son verdaderos devotos, el Niñopa se saba comunicar. Él nos dice que está cansado y que se quiere ir a dormir, cuando por ejemplo se quita los zapatitos, y sabemos si está triste cuando su rostro está pálido, por ejemplo, si se fijó ahorita que pasó y si va a su casa va a ver que tiene sus mejillas sonrojadas. ¡Fíjese ahorita que vaya a verlo! Yo acompaño a mi esposo a todas las procesiones, él, como chinelo, también es importante para el niñito, pues le gusta que haya alegría durante sus traslados y sus visitas. El niño quiere que las comparsas estén presentes con sus bailes y la música para que le acompañen” (Villaseñor, 2022).

Otra narración que se considera relevante es la que relaciona, entre sí, el significado de la imagen del Niñopa y el Barrio como territorio y patrimonio de acuerdo con lo que nos cuenta el Señor Santiago Vizcaíno:

“El Niñopa, como buen niño, hace berrinches si no se le lleva a sus barrios consentidos, por ejemplo, el Barrio de San Lorenzo, el de San Marcos y el de Belén le gustan, cuando va no se cansa, se nota luego, luego, porque siempre está con sus mejillitas rosadas. También le gusta visitar los barrios en donde sabe que lo necesitan para hacer un milagro, ahí no se quita ni tira sus zapatitos, eso lo hace, le digo como berrinche, para decirnos que está cansado o fastidiado o de plano cuando las calles no están adornadas para recibirlo, le digo esto porque yo he sido testigo, lo he visto” (Vizcaíno, 2022).

El espacio urbano, los pueblos, los barrios que conforman a Xochimilco como espacio semiótico, expresan las transformaciones y las traducciones interculturales a partir del diálogo con los que no se consideraban elementos significantes. Al entrar a dicho diálogo, estos elementos interactúan y son articulados a sus referentes culturales tradicionales; se semiotizan al ser asimilados e integrados como parte del mismo proceso dinámico y transformador de la cultura.

Conclusiones

El brinco del chinelo, y la figura como imagen signo es un texto cultural que, desde su génesis, ha incorporado en su devenir histórico elementos en la vida cotidiana de los habitantes de las comunidades en las que se originó. En el caso específico de los chinelos en Xochimilco, esto es parte de la memoria en los pueblos originarios y los barrios de Xochimilco, cuya existencia se articula en la vida social al producir nuevos textos culturales, e integrándolos a los propios, por lo que en tanto texto cultural, ya desde sus orígenes es un texto que se ha traducido en distintos contextos sociohistóricos determinados. Se trata de elementos significativos, por los periodos en los que se han producido las mayores transformaciones.

Sin duda, la relación existente entre la figura del Niñopa como representación simbólica y patrimonial se articula con la figura del chinelo, como signo representativo, y con el brinco como parte de la ritualidad, indispensable para la celebración de las festividades religiosas en torno al Niñopa y los demás íconos religiosos de los barrios y pueblos de Xochimilco. Ello es muestra desde la génesis, y en la importancia simbólica y patrimonial como “un todo”.

Recordemos, como mencionan Salles y Valenzuela (1997), que el culto al Niñopa conforma un elemento que configura de manera continua las redes de relaciones de la población xochimilca, en sus dimensiones cotidiana e imaginaria. De la misma manera, propicia la conformación de prácticas fundamentales en la organización social de Xochimilco, así como los procesos de significación a través de los que se configura su identidad cultural; y que se representan así en la semiosfera en la que, a manera de trama o tejido, conviven elementos sacros y profanos que incluyen tanto símbolos tradicionales como la integración o semiotización de nuevos elementos, pertenecientes a esferas culturales distintas. Aquí se destaca que, al respecto, se puede dejar un espacio para un estudio posterior.

A partir de lo observado y de los relatos ofrecidos por los distintos grupos como partícipes de las distintas prácticas, se encuentra que más allá de ser y asumirse como sólo unas festividades religiosas producto del sincretismo, estas celebraciones sí representan y significan formas de rebeldía, pues tanto el Niñopa como el brinco de los chinelos no “obedecen” necesariamente a una sola Institución.

El hecho mismo de integrar nuevos elementos que se supone no podrían ser aceptados en la iconicidad de la indumentaria de las comparsas tradicionales, implica que estos son traducidos y asimilados para integrarlos a textos culturales propios, que conviven con las ritualidades y prácticas simbólicas, en sus barrios y en sus calles en el devenir del espacio urbano.

De esta manera, para los habitantes de los barrios y pueblos de Xochimilco el espacio cobra sentido en el imaginario urbano como eje que cohesiona el símbolo, lo extra-ordinario con la cotidianidad. Así, el imaginario manifiesta las experiencias del espacio, a partir de la significación y la subjetividad. Es necesario aproximarse al contexto cultural para poder comprender, para quienes están fuera de la esfera cultural xochimilca, cómo las calles se transforman en espacios significativos al representar todo un sistema de creencias y valores compartidos mediante la escenificación de las procesiones, en las que las comparsas anuncian el paso de una imagen sagrada, lo que, a manera de fiesta, nos recuerda que la calle es de quienes habitan ese espacio, y cuya cotidianidad es irrumpida por lo extra-ordinario del brinco del chinelo.

Referencias

- Alcaldía de Xochimilco. (2022) ¡El Carnaval de Xochimilco está de vuelta! [Video]. Facebook. https://www.facebook.com/XochimilcoAlcaldiaOficial/videos/el-carnaval-de-xochimilco-est%C3%A1-de-vuelta/345054230971104/

- Barcelata, D. (2022). La imagen como modelizadora de sistemas axiológicos en la praxis social. En D. Barcelata, G. Gay & R. Padilla (Coord.) Procesos creativos: diseño, arte y tecnología. Lenguajes emergentes en los diseños y el arte actual (pp. 128-150). México: Universidad Autónoma Metropolitana. Xochimilco.

- Bruner, J. (1986). Realidad mental y mundos posibles: los actos de la imaginación. Gedisa.

- Eco, U. (1986). La estructura ausente. Lumen.

- Estrada Quiroz, A. (2010). Las comparsas de Chinelos en los pueblos originarios de Xochimilco y Tláhuac de 2000 a 2004. El cambio simbólico de una representación dancística [Tesis de Licenciatura]. Escuela Nacional de Antropología e Historia.

- Hiernaux, D. (2002). Turismo e imaginarios. En A Cordero, D. Hiernaux, & L. Van Duynen (Eds.), Cuadernos de Ciencias Sociales (pp. 7-36). FLACSO. https://www.researchgate.net/publication/301602549_Turismo_e_imaginarios

- Jacobs, J. (2011). Muerte y vida de las grandes ciudades. Editorial Swing

- López, A. (2019). El Brinco del Chinelo, ¿patrimonio cultural inmaterial de los pueblos de Morelos? En C. Amescua-Chávez, E. Pérez Flores & M. P. Rebollo Cruz (Coordinadoras), Experiencias de salvoguardia del patrimonio inmaterial.Otros caminos. Vol. II. Primera edición. Pp. 195, 217. México: UNAM.

- López, A. (2021). La figura del huehuenche en los carnavales del centro de México, (1750-1930). En Temas antropológicos Revista Científica de Investigaciones Regionales, 43(2). https://www.academia.edu/84160468/La_figura_del_huehuenche_en_los_carnavales_del_centro_de_M%C3%A9xico_1750_1930_

- Lotman, I. (1996). Semiosfera I. Madrid: Cátedra.

- Morayta Mendoza, L. M. (2011). Los chinelos. En L. M. Morayta Mendoza (Coordinador), Los pueblos nahuas de Morelos. Atlas etnográfico Tohuaxca, togente. Lo nuestro, nuestra gente (pp. 45-51). Gobierno del estado de Morelos; Instituto Nacional de Antropología e Historia. https://www.mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/libro:450

- Peralta Flores, A. (2011). Xochimilco y su patrimonio cultural: memoria viva de un pueblo lacustre. Instituto Nacional de Antropología e Historia. https://mediateca.inah.gob.mx

- Peralta Flores, A. (2020). Memoria histórica y territorial de los pueblos y barrios originarios de Xochimilco. Pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC). UNAM. México. https://www.puec.unam.mx/index.php/acerca-del-puec/comite-directivo/178-difusion/eventos-realizados-2009-2014/conferencias-virtuales/1693-pueblos-y-barrios-originarios-de-xochimilco

- Pino Hidalgo, R. A. (2012). Las políticas urbanas en el Distrito Federal durante el largo siglo XIX [Tesis de Doctorado]. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad-Xochimilco.

- Ríos, M. C. (2020). Hermenéutica devocional. La estetización ritual del Niñopa en Xochimilco. En E. Téllez (Ed), Para una estética de la liberación decolonial (pp.165-182). Ediciones del Lirio. https://www.academia.edu/44727987/Para_una_est%C3%A9tica_de_la_liberaci%C3%B3n_decolonial

- Salazar, Contreras, M. (2009). Las representaciones del “Chinelo” Tepozteco, una perspectiva de análisis de la identidad cultural del pueblo de Tepoztlán, Morelos [Tesis de Licenciatura]. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, México. http://132.248.9.195/ptd2009/junio/0644162/0644162.pdf

- Salles, V. & Valenzuela, J. (1997). En muchos lugares y todos los días: vírgenes, santos y niños Dios. Mística y religiosidad popular en Xochimilco. El Colegio de México.

- Saunders, P. (1986). Social Theory and the Urban Question, Nueva York. Holmes and Meier.

- UNESCO (2022). Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco. En Convención del patrimonio mundial. Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco. https://whc.unesco.org/en/list/412

- Viqueira, J. (1987) ¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en la ciudad de México durante el Siglo de las Luces. Fondo de Cultura Económica.

Notas

[1] Como brinco del chinelo se denomina a la forma del baile o danza, que es un brinco y un movimiento de hombros y cadera. Tradicionalmente es reconocido como el que se realiza durante el carnaval en el Estado de Morelos, en distintos documentos se señala que se inició en siglo XVII. Las comillas son nuestras, para destacar el nombre con el que se refieren las comparsas de los chinelos de Xochimilco.

[2] Xochimilco fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la humanidad, en 1987.

[3] La religiosidad popular es asumida como el conjunto de relaciones sociales y las prácticas simbólicas consideradas como religiosas por los pueblos originarios.

[4] Se asocia la palabra chinelo con la etimología náhuatl “tzineloa”, que quiere decir “meneo de cadera”. Algunos estudios señalan que la danza de los chinelos y el recorrido que hacen las comparsas al principio del rito representan la peregrinación de los aztecas antes de fundar la ciudad de Tenochtitlán.

[5] Usaremos este término desde la terminología del Semiólogo estadounidense Charles Sanders Peirce, por lo tanto, la noción de representación remite al funcionamiento del signo, a la relación que para algún intérprete éste establece con su objeto o referente real.

[6] Jerome Bruner da un giro epistémico sobre la construcción del conocimiento. En el año de 1990, genera los estudios de la psicología popular o cultural. Para fines del presente estudio interesan dos de los componentes fundamentales de la psicología cultural contemplados por Bruner. El primero destaca que las diversas formas de conocer y comportarse en el mundo solo son comprensibles dentro de un marco cultural determinado; las creencias y deseos característicos del grupo al que un individuo pertenece. Y el segundo es la función que desempeña la narración en la construcción de significado al proporcionar marcos de conocimiento, como las creencias, los valores, y un contexto desde los cuales se puede significar el mundo. En resumen, el pensamiento desde los cotidiano tiene su expresión simbólica en la narrativa como modalidad de organización de la experiencia.

[7] “Criptoreligiosidad-indoamericana”, término que acuña la autora para referirse a la lealtad ritual de los indoamericanos a sus divinidades primigenias practicadas bajo la apariencia de la devoción a las imágenes y ritos hegemónicos del cristianismo “vencedor”.

[8] Hay que recordar que, para Lotman, los signos conforman textos, y éstos tienen la capacidad de condensar en la memoria el significado, así como la capacidad de transformarse de acuerdo con su comunidad interpretativa. Es por esto que se puede hablar de una imagen del mundo, en la medida en que lo que

accede al campo semiótico como semiosfera, ello establece un eje de constitución de lo real en sentido amplio, tanto en la dimensión de lo sensible como de lo inteligible.

[9] Bolívar Echevarría refiere el término como una metáfora del mestizaje como codigofagia. Durante el Barroco, en las prácticas y escenificaciones realizadas por los indígenas, estos se las ingeniaban para alterar a su manera la civilización o la escenificación impuesta. De ahí que codigofagia es el hecho de ser devorado para, una vez dentro, devorar al que devora.

[10] El Animismo proviene (del latín anima: espíritu, alma). Las representaciones animistas figuraron en la base de las creencias religiosas posteriores; en principio, el animismo se relaciona o es inherente a toda religión. Hay diferentes posturas y disciplinas para estudiar la relación del ser humano, por ejemplo, con la religión.

[11] Las cursivas en las transcripciones son nuestras, para resaltar o relacionar lo que se narra con los objetivos de la investigación.

[12] Se habla de representación y teatralidad o escenificación en el sentido de que las festividades religiosas, como espacios de escenificación, al ser producto del mestizaje y como forma de adaptación y reinterpretación, dieron lugar al sincretismo en el que las comunidades originarias han conservado algunas de las formas de la cultura y religión cristiana impuestas por los colonizadores, pero las han reinterpretado y puesto en escena, conservando parte de los textos de la cultura en cosmogonías propias.

[13] El ritual y la fiesta son entendidas por García Pillán como parte integral o articulada, sin ser lo mismo; por lo tanto, una práctica colectiva consistente en un conjunto de actos guiados por una secuencia ritual, ligados a un espacio y un tiempo determinados, mediante los cuales se celebra algo. Tal celebración supone la expresión práctica y la simbolización del valor, sacralidad o trascendencia que el sujeto celebrante otorga al sujeto celebrado.