Preserve the essence of dwelling to restore urban heritage

Juan Carlos Mansur Gardaa

aDepartamento Académico de Estudios Generales (ITAM): ORCID, E-mail, Google scholar

Recibido: 26 de abril de 2022 | Aceptado: 14 de Julio de 2022 | Publicado: 31 de agosto de 2022

Resumen

El presente escrito plantea que la pérdida de los valores patrimoniales y tradiciones, que ha defendido la propuesta ‘romántica’ del urbanismo, sigue siendo una amenaza para las propuestas urbanas de la ‘ciudad racional’ o ‘ciudad ilustrada’. La pérdida del contacto con el paisaje natural, de la práctica del paseo, del intercambio personal a través del comercio, del valor del hogar y del valor de lo sagrado, no es sólo provocada por las nuevas propuestas urbanas, sino que se debe en primer lugar a una transformación más radical: el olvido del habitar. Este artículo propone que, preservar la belleza y el diseño de los valores patrimoniales que se encuentran en los barrios y ciudades tradicionales, podría ayudar a restaurar el sentido del habitar, al que se han visto amenazados los ciudadanos debido al moderno desarrollo inmobilario y urbano.

Palabras clave: Habitar, gentrificación, tradición, barrios.

Abstract

This paper argues that the loss of heritage values and traditions that the ‘romantic’ proposal of urbanism has defended, continues to be threatened by the urban proposals of the ‘rational city’ or ‘enlightened city’. The loss of contact with the natural landscape, of the practice of walking, of personal exchange through commerce, of the value of the home and the value of the sacred, is not only caused by the new urban proposals, but is primarily due to place to a more radical transformation: the forgetting of dwelling. This article proposes that preserving the beauty and design of heritage values found in traditional neighborhoods and cities could help restore the sense of dwell that citizens have been threatened by modern real estate and urban development.

Keywords: Dwell, gentrification, tradition, neighborhoods.

Introducción

En este escrito se propone reflexionar sobre la pérdida del sentido de habitar que se da a partir del pensamiento y el urbanismo racional e ilustrado que surgió a finales del siglo XIX y principios del XX -y del cual somos aún herederos-, y cómo éste atenta a la conservación del Patrimonio intangible y tangible del que son herederas las ciudades. Contrario a este pensamiento e intervención urbana, se propone recuperar el sentido del habitar, y la propuesta “romántica” del urbanismo, que mediante la preservación de la naturaleza en las ciudades y las formas de vida tradicionales que se da en los centros históricos y barrios, restablece una forma de vivir y de edificar que responde a los principios esenciales del habitar.

La metodología que se ha seguido para esta investigación es acudir a fuentes bibliográficas en el campo de la historia del urbanismo y de la filosofía, que permitan aclarar los aspectos teóricos que subyacen en la problemática que vive hoy día el patrimonio dentro del desarrollo inmobiliario y la planeación de las ciudades. De igual manera, estas fuentes contribuyen a dilucidar el sentido del habitar, y cómo éste se ha visto afectado en las transformaciones urbanas que han acontecido con la aparición de la Metrópolis (de las que se ven todavía influencias).

Para fortalecer la tesis de este artículo se presentan documentos fotográficos actuales de espacios urbanos que muestran, o bien cómo se ha visto afectada la habitabilidad de la ciudad, o bien cómo se ha podido mantener o incluso recuperar el espacio urbano mediante la restauración y rediseño de espacios, lo que permite a los pobladores preservar este patrimonio.

Situación sociohistórica

El crecimiento y expansión a los que se vieron sometidas las ciudades a partir de finales del siglo XIX hasta la fecha, generó no sólo transformaciones del paisaje urbano; también produjo cambios en la vida de sus habitantes. Esta transformación no siempre fue para la mejora en la calidad de vida de sus pobladores, y pronto fueron crítica de urbanistas y humanistas, dentro de los que destacan en el campo del urbanismo las propuestas de Camillo Sitte, Brikmann, Ebenezer Howard, Unwin, mientras que en el campo de las humanidades se puede hablar de las críticas de Simmel, Marx, Benjamin, Bachelard y Heidegger, entre otros, quienes señalaban la pérdida en la calidad de vida a causa de las intervenciones urbanas que se realizaban.

La disputa sobre el camino que debería seguir el urbanismo en los años 1882-1939, reflejaba distintas posturas teóricas, dos visiones de ver el mundo que entrarían en conflicto para el futuro diseño de las ciudades: el mundo desde la mirada racionalista, versus el mundo visto desde la posición romántica como lo hace ver Carlos García Vázquez en su obra Teorías e historia de la ciudad contemporánea (2017). Ambas visiones del urbanismo siguen vivas en el desarrollo y diseño de muchos espacios urbanos, y tienen una influencia directa sobre el cuidado del patrimonio y la calidad de vida de los habitantes.

Según Carlos García, el urbanismo de inicios del siglo XX se gestó y conformó en el ámbito del iluminismo orientado hacia la ciencia y el positivismo, con una total aceptación a los intereses capitalistas, lo que se traducía en una “cultura del plan regulador” racional, y limitada a las propuestas productivas monopolistas (García 2017, p. 44). La reacción de la visión urbanística romántica no se hizo esperar. Este grupo contrario reaccionaba frente a la “fealdad de la metrópolis” y al pragmatismo del urbanismo iluminista. Pensaban que la ciudad debía ser además de funcional, hermosa. Es por esto que criticaban que dejar la planeación urbana al Laissez-fair de especuladores, rompía con el profundo interés y voluntad artística y de belleza inherente a todo ser humano. Autores como Camillo Sitte, Alois Riegl, Cornelius Gurlitt, Brinkmann, serán algunos de los nombres de los defensores de la visión romántica de la ciudad que proponían el cuidado de la ciudad histórica y su valor patrimonial, lo que incluía además un rechazo a la organización ortogonal de la ciudad frente a la visión neomedieval de los espacios y la preservación del casco histórico. Había dentro del grupo romántico quienes consideraban que el patrimonio no necesariamente debía ser preservado de forma intacta, pues aunque se trataba de un monumento, era también un tejido vivo con valor de uso (García, 2017, p. 47). De igual manera, este grupo de arquitectos románticos defendía la naturaleza y el paisaje, y los veían como un remedio frente al desbocado crecimiento metropolitano que privaba a los habitantes del placer de convivir con la naturaleza (García, 2017, p.48).

De estos pensadores románticos surgieron las ideas de Ebenezer Howard y su Ciudad jardín del mañana, que tuvo un fuerte impacto internacional, y de Raymond Unwin, cuya propuesta urbana de “close” tuvo un impacto positivo frente la amenaza urbanizadora y trajo, entre otras, una mejora en barrios de obreros británicos, frente a la “técnica urbanística iluminista” que había degradado, con sus diseños de casas, la condición de vida de los trabajadores.

Es desde este contexto que se puede situar la problemática de muchas ciudades del día de hoy, que se debaten entre la planeación racional e innovadora, frente a la planeación que incorpora el patrimonio, la naturaleza y la preocupación por la calidad de vida de los ciudadanos por encima de la planeación racional y los beneficios que otorgan la funcionalidad y el beneficio económico. Nos referimos al conocido fenómeno del abandono del centro histórico y de los barrios tradicionales, que trajo aparejado un deterioro de los inmuebles, un abandono de la economía local y las formas de vida tradicionales a causa de la ‘modernización’ urbana y de las formas de vida que permitían mayor convivencia, y por lo mismo una riqueza educativa y social para sus moradores. De igual manera, la creciente especulación inmobiliaria trajo aparejada la destrucción de viviendas como espacios habitables, y de las formas de vida originarias de los barrios, que fueron sacrificados a cambio de los principios de eficiencia y de mejoras económicas. Sin darse cuenta, los ciudadanos y su patrimonio fueron quedando poco a poco relegados a un segundo plano en muchas ciudades, por debajo de los desarrollos inmobiliarios y de los beneficios económicos.

La transformación de la ciudad hacia su no habitabilidad

El camino de modernización iluminista, impulsada en mucho por el interés del desarrollo económico de las ciudades, va hoy día en aumento, y sigue trastocando o extinguiendo la vida tradicional de barrios y colonias en las ciudades, como lo hizo a finales del siglo XIX y principios del XX.

No dejan de aparecer transformaciones en la ciudad que pierden el valor y estilo urbano que les caracterizaba y que permitían gozar de ciertos atractivos a sus pobladores, como lo eran un adecuado uso de la escala de las edificaciones con un recorrido por la ciudad agradable a la vista, vialidades que consentían el recorrido para el paseante, gracias a la no rivalidad entre automóvil y peatón, a las distancias peatonales para acudir a los distintos espacios que ofrecía la ciudad, entre otras virtudes. La problemática mencionada se fue encrudeciendo cuando la gentrificación y la edificación de desarrollos inmobiliarios en los barrios desatendieron las actividades propias que inyectaban vida al lugar.

Muchos barrios y ciudades padecen aún hoy día la transformación de sus espacios con el incremento de vialidades para automóviles, de desarrollos inmobiliarios pobremente diseñados interiormente, y su vinculación con el espacio público. Los ciudadanos ven cómo poco a poco se dificulta la posibilidad del encuentro, de recorridos, y la vida a nivel de calle que es propia de las ciudades bien organizadas. No se puede negar que la propuesta de vida de los nuevos desarrollos ofrece un atractivo, cierta belleza y encanto a la población que busca una vida diferente y una forma de vivir más “moderna”; sin embargo, los urbanistas han advertido las problemáticas que encierran los nuevos desarrollos urbanos que propician, por lo regular, menos contacto con los vecinos, lo mismo que un mayor aislamiento, y desvinculación y poco arraigo con el lugar, por lo que hay críticos que dejan ver que la nueva belleza que ofrecen las modernas ciudades, no es sino parte de la estética de una nueva revolución individualista (Lipovetsky, 1986, p. 5).

Por lo que respecta a la riqueza patrimonial que hay en barrios y centros históricos, ésta se ha visto empobrecida debido a varios factores; el primero de ellos, el abandono de estos espacios patrimoniales debido a políticas urbanas que descentralizaron las actividades que ahí se concentraban, y que las enviaron a la periferia de las ciudades. El abandono de estos espacios se debe también a la pérdida de atractivos estéticos, de seguridad, de contactos, etc., para vivir en dichas zonas, y la búsqueda de lugares con mayor atractivo, “más modernos”. Frente a este abandono de los sitios, sobre todo en ciertos barrios, se genera un círculo vicioso en el que hay menos atractivos para permanecer en el lugar; se propicia con ello el abandono del lugar, lo que trae también la muerte de los barrios y colonias. Existe también otra transformación de los barrios, que es la que se da cuando se impone un desarrollo urbanístico moderno sobre la vida y el patrimonio de sus pobladores (UNESCO, 2011, p. 21).

Esta situación no ha encontrado una solución fácil, pues cuando se ha intentado detonar la actividad económica en los barrios, se ha hecho de una manera poco conveniente para la vida de estas localidades y los pobladores que ahí residen, pues en lugar de preservar o reactivar el valor y la actividad patrimonial, se inyecta capital para el desarrollo inmobiliario, que no diseña los espacios a partir de una comprensión de la vida local y sus tradiciones, sino que inserta ahí una forma de vida “moderna”: se construyen nuevas vialidades para automóviles, se realizan edificaciones de vivienda sin uso mixto, se produce la extinción de comercios para construir edificios de vivienda sin comercio en planta baja, se diseñan edificios con amenidades que vuelcan la vida y la actividad libre al interior del edificio y no al espacio público, entre otras medidas que conminan a hacer desaparecer la vida propia de los barrios y centros históricos y su patrimonio. Esta vida se caracterizaba por una vida al exterior que propiciaba encuentros peatonales, en comercios de pequeña escala, en plazas, templos o iglesias. Sobre esto, se puede añadir que cuando este desarrollo opera de forma desregulada y no sigue la norma de construcción y se mueve únicamente por intereses económicos, se pierde la búsqueda de la calidad estética de los espacios en aras de buscar la ganancia económica, se hacen edificaciones más elevadas que rompen la escala urbana, y el espacio público se vuelve un espacio solitario y carente de vida. (Figura 1)

y no incorporan la vivienda mixta, no sólo rompen con la estética de la

imagen urbana, sino que afectan los principios esenciales del habitar.

Ciudad de México. Fuente: Juan Carlos Mansur Garda

La crisis del habitar como origen del problema de la degradación de la ciudad

El fenómeno transformador de la forma urbana no es algo novedoso en la historia de las ciudades. Lo que es de llamar la atención es el hecho de que el diseño modernizador propio de las ciudades “más desarrolladas”, ha “inhibido” la esencia misma del habitar, hasta el punto de hacer prácticamente desaparecer las costumbres y la experiencia de vida propios del ser humano conocidos hasta ahora. Desde la postura de Heidegger en su conferencia “Construir, habitar, pensar”, se ve que si las ciudades han experimentado una degradación en la vivienda y calidad de vida, es porque en nosotros ha desaparecido la comprensión del verdadero habitar. La pobreza en la edificación y diseño de ciudades no son sino el reflejo de esta pobreza de entendimiento. La ciudad mal edificada es el resultado de esta problemática. Decía el filósofo de Selva Negra: “La auténtica penuria del habitar, descansa en el hecho de que los mortales primero tienen que volver a buscar la esencia del habitar, de que tienen que aprender primero a habitar” (Heidegger, 1994, pp. 142, 155). Es este olvido del habitar el que acaba con la experiencia de vida, de la ciudad y su patrimonio. ¿Acaso seamos hoy más que nunca testigos de los efectos de la denuncia que hizo Heidegger?

No es difícil ver que el pensamiento de Heidegger se orienta más a la visión romántica de la ciudad y no a la propuesta ilustrada de la misma, pues la visión romántica es la que nos abre de una manera más auténtica a la experiencia del habitar, lo que permite tener un mayor encuentro con la naturaleza, con los demás y con nosotros mismos. Brevemente podemos ver algunos aspectos en los que la ciudad ilustrada o la ciudad racional no ofrecen una posibilidad de habitar que sí ofrecería la visión romántica.

En primer lugar, se puede mencionar la desaparición del valor patrimonial de la vida que proporciona la naturaleza. Como se ha señalado, el urbanismo de la “ciudad racional” no toma en cuenta la relevancia de la naturaleza dentro de la vida de las ciudades, y olvida que la naturaleza tiene un carácter poético existencial que dignifica la experiencia de habitar: el jardín, los lagos, los ríos y las fuentes nos ‘humanizan’, el aire puro, una noche estrellada, contribuyen a enriquecer la experiencia de vida, la contemplación, el ocio, pero también actividades como el juego, el deporte y el paseo, valores propios del habitar como experiencia de vida, ideas que habían sido desarrolladas ya por filósofos del siglo XVII y XVIII, como Shaftesbury, en su obra Morals; o como Kant, en su Crítica del Juicio. El desarrollo urbano que no toma en cuenta los espacios naturales, lo mismo que la contaminación generada por las urbes, dañan el patrimonio natural y con él nuestra forma de habitar con ella, por lo que es necesario preservar el patrimonio natural (UNESCO, 1962, p. 143).

Una segunda afectación a nuestra experiencia de habitar, y que podemos mencionar, se refiere a cómo la forma urbana “racional” inhibe o cancela la experiencia del paseo. Esta crítica ha sido mencionada desde los orígenes del urbanismo moderno, y encuentra en Walter Benjamin uno de los autores más citados hoy día para señalar la pérdida de la experiencias que ofrece la ciudad moderna para el paseante de las ciudades, una problemática que no ha encontrado solución en el proyecto urbano hoy día, quizás por el carácter mismo de la forma de vida que se practica actualmente en la ciudad, empresa que deja poco lugar al tiempo libre y al ocio. La velocidad y exceso de trabajo a que se está sometido en la urbe de hoy, deja poco lugar al tiempo libre y por lo mismo al paseo. Una ciudad con una mejor planeación de horarios laborales, aunada a una adecuada preservación y diseño de espacios peatonales, ayudaría a incentivar esta experiencia. De igual manera, un diseño urbano despreocupado de preservar espacios para el peatón, inhibe la experiencia del paseo a través de ciertos elementos, como lo son la precariedad del estado de las banquetas, la ausencia de ciclopistas, la ausencia del diseño de recorridos seguros, el descuido del estado de iluminación de las vías peatonales, la falta de cuidado y seguridad del paseante, la ausencia en la preservación de la calidad estética de jardines, parques y bosques a los que se aludía anteriormente.

Se podría ir aún más lejos e incluir, como una inhibición al deseo de pasear, el descuido de la calidad estética de la ciudad misma de la fachada de las casas, la proliferación de espectaculares y de ruido en las calles y avenidas, los malos olores de las vías públicas, la poca participación de la naturaleza y del paisaje para los recorridos del paseante, la proliferación de grandes tiendas de autoservicio y oficinas que conllevan la desaparición de pequeños comercios, y donde con ellos desaparece el encuentro y el diálogo entre paseantes, y donde se hacen los recorridos y los espacios solitarios y poco interesantes. La pérdida del paseo como experiencia propia del habitar inhibe el deseo de salir a las calles, afecta en la experiencia de vida de los ciudadanos y deja abandonados los espacios y hábitos de vida patrimoniales.

Frente a la realidad de la pérdida del caminar en las ciudades, se ha querido recuperar esta actividad a través del “paseo” dentro de los centros comerciales; sin embargo, estas actividades son duramente criticadas, pues no permiten preservar o restaurar el sentido originario del ocio y libertad del pasear, sino que prolongan la degradación de esta experiencia vital, para reducirla a una experiencia del consumismo. Sobre esto se podría añadir que muchas de las ciudades modernas han hecho perder cada vez más la experiencia de encuentro que propiciaban el paseo y el comercio en los mercados y tiendas de los barrios, y han sido degradados a compras anónimas en tiendas de autoservicio, o peor aún, compras en línea que nos invitan a no salir y permanecer en casa. No es fácil pensar que la pérdida de la vida en el espacio público afecta directamente a la vida y preservación del patrimonio urbano.

De la mano a lo mencionado anteriormente, podemos señalar como una nueva característica que el desarrollo actual de las ciudades enfocadas en el crecimiento económico y no en habitar, ha propiciado la desaparición de la experiencia de encuentro personal en el comercio a pequeña escala, al no incorporar en el diseño urbano al mercado rodante o tianguis. Aparecen así los casos donde se extinguen pequeñas tiendas y negocios para construir departamentos, sin tomar en cuenta la posibilidad de mantener los negocios a través de la figura de la vivienda mixta en sus edificaciones: pequeños negocios que pueden existir en la primera planta. La eliminación de talleres y comercios a pequeña escala propicia la extinción del barrio, por la desaparición de los puntos de convivencia y encuentro que le dan vida. Debería reflexionarse en qué medida cambiará nuestra experiencia de ciudad, y si no habrá un olvido de la esencia del habitar si reducimos el comercio a los grandes corporativos y tiendas de autoservicio, y a las compras en línea que invitan de una manera aún más clara a no salir de los departamentos y mantenerse en la esfera del anonimato y el aislamiento, lo que rompe con el encuentro cotidiano y la práctica de las tradiciones. (Figuras 2 y 3).

Los problemas que enfrentará la vivienda por mantener su sentido esencial no son pocos: el crecimiento demográfico y el sistema de producción que prevalece han propiciado un incremento en la migración a las ciudades, y parece imposible no terminar viviendo en departamentos de grandes edificios, lo que dificulta el sentido de pertenencia, de personalización de los espacios y de desarrollo de la vida, que es propio del hogar. Además, está la cruda realidad de la ciudad empresa, que obliga vivir en el trabajo y usar la casa o departamento sólo como lugar para dormitar. Esta realidad imposibilita construir una morada, generar arraigo y fundar un hogar.

La moderna vivienda establece pobres contactos con el mundo circundante y mantiene una mayor relación a través de medios digitales: programación y música por cable y contacto humano por telefonía celular y redes sociales. En la ciudad de hoy día es cada vez más común ver que la casa ha dejado de ser espacio de refugio de encuentro y vida con los más íntimos, para ser degradada a la experiencia de “espacios dormitorio” de reducidas dimensiones, donde rara vez podemos fundar una experiencia creativa de vida.

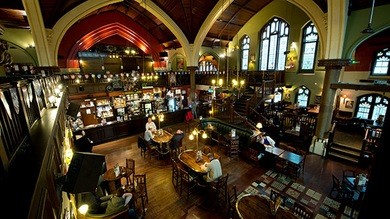

Por último, podría hablarse de una experiencia fundamental del habitar que contrapone la visión romántica a la visión ilustrada: la experiencia de lo sacro. Nos referimos no a una religión sobre otra, en cuanto al abandono a lo sacro como parte constitutiva del hombre contemporáneo y el ateísmo como un fenómeno ampliamente extendido por primer vez en la historia de la humanidad. No se trata de la llegada de una nueva religión que sustituya a una religión anterior, sino de la desaparición de toda creencia religiosa, como auguraba el pensamiento positivista de Augusto Comte, y que está en pugna con la antropología filosófica que destaca la dimensión religiosa y de lo sacro como una cualidad esencial del ser humano y por tanto del habitar. Esta problemática -dicho sea de paso-, complica aún más el sentido de la restauración del patrimonio hoy día, pues al desaparecer el sentido originario del habitar, los inmuebles restaurados podrán preservar la edificación por su valor estético, pero no se restaura el valor y uso cotidiano que les daba vida. Hoy día son restaurados los templos en algunos lugares de Europa y de Estados Unidos, y se conserva su valor arquitectónico a cambio de ser transformados en bibliotecas, centros comerciales o bares. Sólo así se puede preservar algo del patrimonio, dejándolo ser “otra cosa” distinta a la que fue destinado, por lo que queda manifiesta la pérdida de apertura a lo sagrado como esencia del habitar, o la crisis misma del habitar, siguiendo a Heidegger. (Figuras 4 y 5).

Resulta interesante que autores como Eliade hablan incluso de la vinculación entre la pérdida de lo sacro y la pérdida del hogar en el mundo actual. Según Mircea Eliade, el diseño y el uso que damos a la vivienda, atentan contra el sentido originario que tenía el habitar. El hogar tenía un sentido simbólico, era una recreación de la “cosmización” y sacralización del mundo, que daba sentido y referencia a la vida. La casa era el lugar de sentido, distinto del mundo exterior, porque el hogar era un lugar sagrado. Para Eliade, las raíces de la pérdida del hogar hoy día deberían buscarse en primer lugar en la pérdida de la apertura a lo sagrado del mundo que ha llevado a desacralizar la morada humana. En la sociedad tradicional, dice Eliade, la morada implicaba una “Weltanshauung”, una cosmovisión que involucraba “instalarse en un territorio”, “edificar una morada” y esto “exigía una decisión vital” para la comunidad y el individuo, mientas que hoy día la morada puede ser intercambiable: así como se cambia de bicicleta, de refrigerador o de automóvil, se puede abandonar la casa y el pueblo o la provincia natal sin inconveniente, pues la casa debe ser “funcional”, debe permitir trabajar y descansar para asegurar su trabajo (Eliade, 1973, p. 49, 50). Desde esta visión, la gigantesca transformación del mundo que se ha verificado en las sociedades industriales, ha “desacralizado el Cosmos” bajo la acción del pensamiento científico. Eliade considera que cuando se pierde el sentido de lo sacro, termina por perderse el valor y la dignidad de la casa como nuestro lugar de morada y vida.

Conclusión. El restablecimiento del patrimonio a través del restablecimiento del habitar y del embellecimiento de los espacios

En el número de la revista Gremium, dedicado al tema Belleza, desarrollo y patrimonio, (volumen 7, número 7, enero-julio 2017), cuya coordinación tuve a mi cargo, se orientaron muchas de las participaciones a reflexionar sobre el valor de la belleza de las ciudades, y el riesgo frente al que están expuestas la belleza del patrimonio y las tradiciones cuando la ciudad se rige por criterios de crecimiento económico. En este escrito se ha querido profundizar sobre las causas y consecuencias que hay de fondo en esta problemática, y cómo la pérdida del sentido originario del habitar, debido a una visión racional e ilustrada de la ciudad, propicia el abandono y la desaparición del patrimonio causadas por la Modernidad.

El resultado de esta investigación ha profundizado más en la problemática que se expuso entonces, y nos permite comprender de una manera más clara que una visión de mundo que no toma en cuenta la esencia del habitar y los valores que encarna, transforma el valor y uso del espacio y del tiempo, y con ello se trastoca un mundo que pierde su valor cualitativo para ser valorado de manera prioritaria desde su valor cuantitativo. Esta visión “moderna” ha dejado en cuenta valores propios del habitar, tanto en su concepción filosófica como en el diseño de los espacios, lo que ha afectado el valor de la vida misma, además del valor estético del patrimonio de las ciudades. Hablar sobre el camino que seguirán las ciudades del futuro, en relación al debate entre “ciudad racional” y “ciudad romántica”, rebasa los límites de este escrito e invita a una reflexión posterior; sin embargo, merece mencionarse que la visión y el diseño de la ciudad romántica tendrán futuro en la medida en que fortalezcan los valores que les caracteriza: el habitar y el diseño urbano orientado a la persona.

La calidad estética, y el cuidado de los espacios propios de la ciudad romántica, parecen ser un factor determinante para preservar el futuro de estas ciudades, como se puede ver en barrios de alto valor patrimonial, que por el valor estético que poseen y el cuidado con el que lo preservan, son espacios que no sólo poseen una alta calidad de vida y mayor cohesión social (UNESCO, 2013, p. 9), sino que también son espacios que han resistido a la gentrificación que amenaza las ciudades. Por el contrario, los barrios que descuidan el valor patrimonial que tienen o no lo potencian, terminan por perder el atractivo y fomentan el abandono, lo que las vuelve más vulnerables a la especulación inmobiliaria. Evidentemente se trata de un problema más complejo que el que aquí se expone, pero no puede descartarse que, a mayor valor estético y patrimonial de una zona y mayor conciencia de este valor en sus residentes, habrá mayor cohesión de estos para proteger su patrimonio. El descuido de un espacio patrimonial, al que le falta mantenimiento, iluminación, limpieza, pérdida del estilo del que es propio, son aspectos que podrían considerar el “afeamiento” del lugar, que generan un mayor desarraigo y dañan el patrimonio (UNESCO, 1969, p. 144). La “fealdad” o falta de voluntad estética en el cuidado y diseño de los espacios, generan una pérdida en la esencia misma del habitar, pues conllevan una pérdida de identidad, de arraigo y abandono de los lugares. Es gracias, muchas veces a la preservación de la belleza de un espacio, que se generan un mayor arraigo y sentimiento de pertenencia y cuidado de un lugar y sus tradiciones, lo que hace suponer que, una manera de evitar la degradación y preservación del patrimonio y tradiciones de los barrios y las colonias, está también en preservar la belleza de sus espacios y su inmobiliario.

La investigación que han desarrollado las escuelas de urbanismo y arquitectura en la línea de la recuperación de este sentido originario del habitar, y su vinculación con el embellecimiento y cuidado estético de los espacios, han rendido ya frutos, y trazan nuevas rutas de preservación del sentido del habitar que se traducen en la mejora en la calidad estética de diseños urbanos. Sobre este punto, se puede señalar que existen esfuerzos y soluciones a nivel urbano que buscan preservar y restaurar el patrimonio y tradición mediante el embellecimiento de los espacios, revitalizando su uso tradicional. Dentro de los esfuerzos por preservar el valor del patrimonio y las tradiciones a partir de la mejora de los espacios, existen casos como la recuperación de los mercados y comedores públicos, que al realzar su potencial estético sin perder su sentido tradicional, revitalizan su valor e incrementan su afluencia, lo que mantiene vivos los espacios y el valor de las tradiciones (Figuras 6 a 10).

del “comercio” y la “alimentación” como experiencia del habitar tradicional,

y corresponden al Nuevo Mercado de Tampico, Tamaulipas, y son un ejemplo

de la restauración del patrimonio intangible y del espacio público. El proyecto

consistió en reubicar los comedores del mercado en un área desocupada, y

construir una plaza pública en el terreno donde se ubicaban anteriormente

(entonces terrenos de los Ferrocarriles Mexicanos). De esta manera, los

comensales pueden tener una mejor experiencia de encuentro en los

comedores, y la plaza es concurrida por los habitantes del lugar y turistas que

llegan a este conocido espacio. El proyecto reinterpreta la experiencia de comer

en el mercado y mantiene una calidad estética, preservando cualidades propias

del mercado tradicional. Este proyecto contribuye a preservar el sentido del

encuentro propio de la esencia del habitar. Fuente: Juan Carlos Mansur Garda

También existen propuestas urbanas que buscan organizar los espacios, de tal manera que permitan acercarse a las experiencias habitables a que hemos hecho mención. La propuesta de la “ciudad de los 15 minutos”, en que todas las actividades cotidianas sean posibles a quince minutos caminando o en bicicleta a la redonda, es una forma de romper con la dependencia del automóvil y la pérdida de contactos que ocasiona (Ruiz-Apilánez & Solís, 2021) (Figura 11).

Ejemplos como los anteriormente expuestos, trazan nuevas líneas de reflexión y acción que orienten los nuevos desarrollos mobiliarios, que podrían preservar las ciudades y la vida de sus comunidades, si sus diseños estuvieran al servicio de la dimensión del habitar, que incluye el cuidado y la voluntad estética por embellecer los espacios. Merece la pena, entonces, dirigir la mirada y la atención sobre el poder que tiene el elemento estético en los barrios como una forma de preservar el patrimonio.

La transformación que vemos en el crecimiento de las ciudades en la Modernidad no consiste únicamente en la aparición de nuevos criterios del gusto; se trata de una nueva propuesta estética que no va siempre de la mano de una mejora en las condiciones de vida. La fascinación por los rascacielos, por las grandes avenidas, el uso del automóvil, la vida “online”, tiene un atractivo, pero quizás es momentáneo y resulta insuficiente para los habitantes de las ciudades, si no se les permite realizar actividades propias de la vida ‘tradicional’: paseos, encuentros, el retorno a los símbolos, etcétera. Será tema de futuras investigaciones el reflexionar cómo la belleza que ofrecen muchas nuevas ciudades no se refiere a un mero cambio de estética, sino que muchas veces esto conlleva la extinción del sentido originario del habitar. Volver la mirada al patrimonio y a su estética urbana, podría ser entonces la manera como podríamos recuperarlo

El desarrollo de la vida cotidiana y la transformación de los espacios centrados en la funcionalidad, el racionalismo, el utilitarismo, el consumismo, rompen con los valores propios de la sociedad tradicional. Como hemos dicho, esto afecta algunos de los principios del habitar y la vivencia del mundo simbólico que lo envuelve, que evoca la vida a través de la ciudad y los poblados. La pérdida del sentido originario del habitar conlleva una pérdida del cuidado de los barrios en las ciudades y del patrimonio; son en todos estos aspectos en los que se vive una pérdida del patrimonio como causa del abandono del habitar. Quizás no esté muy lejano el día en que no se albergará más en la ciudad la posibilidad de desarrollar actividades tan cotidianas como pasear, comer y conversar, contemplar, rezar o amar, porque las ciudades no estarán diseñadas para realizar estas actividades y sus habitantes enajenarán la necesidad de vivir estas experiencias ¿Dónde queda la experiencia de vida y del habitar frente al nuevo paradigma de vida y de ciudad?

Referencias

Ruiz-Apilánez, B. y Solís, E. (2021). A pie o en bici. Perspectivas y experiencias en torno a la movilidad activa. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es

Eliade, M. (1973). Lo sagrado y lo profano. Ediciones Guadarrama.

García, C. (2017) Teorías e historia de la ciudad contemporánea. Gustavo Gili.

Heidegger, M. (1994). Construir, Habitar, Pensar, en Conferencias y artículos. Ediciones Serbal.

Lipovetsky, G. (1986). La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Ed. Anagrama.

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2013). Nueva vida para las ciudades históricas, El planteamiento de los paisajes urbanos históricos. https://whc.unesco.org/document/124144

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (1962). Recomendaciones. Instrumentos normativos. Recomendación relativa a la Protección de la Belleza y el Carácter de los Lugares y Paisajes [En línea]. 11 de diciembre de 1962. http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13067&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html> [Consulta: 26 abril 2022].

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (10 de noviembre del 2011). Recomendación sobre el paisaje urbano histórico. https://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-638-100.pdf