The insertion of neogothic architecture in Mexico’s cultural heritage.

Samantha Pantoja Hernándeza, Guillermina Rosas Lópezb, Rafael Monroy Ortizc

aUniversidad Nacional Autónoma de México, e-mail, ORCID

bUniversidad Nacional Autónoma de México, e-mail, ORCID, Google Scholar

cUniversidad Autónoma del Estado de México, e-mail, ORCID, Google Scholar

Recibido: 05 de octubre de 2020 | Aceptado: 10 de junio de 2021 | Publicado: 01 de agosto de 2021

CC BY-NC-ND

Resumen

Este trabajo de investigación aborda el tema de la arquitectura neogótica en México desde una perspectiva patrimonial. La situación física, urbana y social de los inmuebles de esta tipología arquitectónica presenta una complejidad propia de su particular desarrollo, lo cual dificulta su adecuada protección y clasificación dentro de las políticas de conservación nacionales. Esto lleva a una multiplicidad de estados de conservación, que van desde inmuebles de culminación reciente hasta un deterioro notorio. El presente artículo tiene como propósito valorizar la arquitectura neogótica como patrimonio, a través del análisis al proceso de transculturación en el entorno mexicano, con la finalidad de contribuir a su conservación. Se parte del análisis del contexto de su introducción de Europa a México desde el año 1850, extendiéndose hasta el 2019 al tratar los ejemplos puntuales tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el estado de Guanajuato (Gto). De esta manera, se llega a la conclusión de que esta arquitectura forma parte del patrimonio del país debido tanto a sus características históricas como a su adaptación a las condiciones del territorio y la sociedad mexicana, y su consecuente apropiación por parte de ésta.

Palabras clave: arquitectura importada, transculturación, patrimonio

Abstract

The present research focuses in the Mexican neogothic architecture from a built heritage point of view. Buildings of this architectural trend comprise a variety of material, urban and social conditions, making a challenging task to include them in the present national politics of conservation. As a result, in the country these monuments can be found in diverse states, from recently concluded to notoriously damaged. This article’s main purpose is to demonstrate neogothic architecture’s value as Mexican patrimony through the analysis of its process of transculturation. The study englobes the period since the arrival of the architectural style to Mexico in 1850 until 2019, focusing on those examples located at the states of Guanajuato and Mexico City. According to this research’s findings, the neogothic buildings’ historical values, added to its adaptation to the local territory and social context and its appropriation from the Mexican people, qualifies this architecture as part of the country’s cultural heritage.

Key words: Imported architecture, transculturation, heritage

Introducción

Por su papel para la reproducción de las formas sociales, el marco construido conserva múltiples expresiones de las etapas históricas que la constituyen (Lipietz, 1979); un ejemplo de ello se identifica en la arquitectura neogótica de México, misma que corresponde al período de expansión imperialista operada en prácticamente todas las regiones del hemisferio sur como parte de la consolidación del capitalismo (Mandel, 1975).

La adopción de este estilo se ubica localmente en el período de formación del estado independiente, entre 1876 y 1910 (Checa-Artasu, 2014), pero coincide con la fase inicial de expansión de la economía, soportada por un creciente comercio mundial de productos primarios necesarios para las manufacturas. América Latina cumple el papel de proveedor de estos productos, por lo que se vuelve una región receptora de inversión extranjera, alcanzando su más alta tasa en 1880 (Hobsbawm, 2017).

En este contexto, las exportaciones latinoamericanas representaban una parte importante de la exportación mundial, las cuales incluían desde alimentos como maíz, café, azúcar, hasta metales como oro y plata; de hecho, estos últimos representan 38% y 17% del total mundial, respectivamente (Ferrer, 2013), los cuales son aprovechados precisamente por las economías centrales en Europa (Wallerstein, 2014). Dicho proceso no solo refleja la declinación económica de España, quien pasa de controlar el mercado colonial a ser intermediario de manufacturas provenientes de Gran Bretaña, Francia y Holanda, sino también manifiesta un incremento de movilidad de población debido a la consolidación de los procesos extractivos y el establecimiento mismo de avanzadas o sectores sociales vinculados a dicha dinámica productiva.

Las economías centrales europeas participan en la expansión colonial hacia el hemisferio sur, lo cual queda de manifiesto en la cantidad de territorios colonizados hasta muy entrado el siglo XX (Cassasas et al., 2005). Esto implica que existe una amplia distribución de actividades extractivas regionalmente, la cual aunada a los procesos migratorios implica también una mezcla de particularidades sociales y territoriales donde operan los emplazamientos. Fruto de la relación productiva entre ambas regiones se da el intercambio de expresiones culturales entre las que se encuentra el estilo arquitectónico neogótico. En México, esta arquitectura registra diversas cronologías de edificación, al igual que dimensiones, materiales, técnicas constructivas, contextos urbanos, e incluso actores responsables de su diseño y construcción; estas particularidades le confieren un valor histórico y cultural para el país, aun cuando fueron resultado de una condición de integración económica, la mayor parte de las veces desigual.

Las condiciones ligadas al origen del neogótico caracterizan a la arquitectura de todas las regiones bajo una forma colonial. Resultan ejemplares las menciones de Naipaul (1977) respecto a la férrea preocupación del imperio británico para dar una perspectiva europea a Calcuta en India o Pamuk (2003), en torno a la lucha por conservar la identidad oriental en Estambul habiendo estado sujeta durante mucho tiempo a Europa central. En todo caso, la arquitectura es reflejo de una composición histórica diversa que, en consecuencia, guarda un valor histórico y cultural.

A pesar del valor histórico del estilo arquitectónico y de la complejidad de las condiciones ligadas a su adopción, las políticas de conservación y restauración del patrimonio edificado en México carecen de la especificidad necesaria para dar respuesta a sus necesidades físicas y sociales (Checa-Artasu, 2011), como en el caso de los inmuebles neogóticos, integrando criterios cronológicos, géneros arquitectónicos, o en su defecto dividiendo esta arquitectura en diferentes categorías patrimoniales o susceptibles de incorporación a un esquema de resguardo. En el marco de la conservación que caracteriza a este estudio, se utilizará el apelativo de “inmuebles” para los ejemplos de arquitectura neogótica, ya que “los bienes culturales inmuebles son obras o producciones humanas que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro” (Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, s.f.).

En este artículo se plantea la pregunta: ¿cuáles son las características de la arquitectura neogótica en México que permiten reincorporarla a las políticas de conservación del patrimonio edificado? En este sentido, se considera que la exclusión de la arquitectura neogótica de las políticas públicas ha dado origen a una heterogeneidad en los estados de conservación, los cuales comprometen en algunos casos su integridad física y estilística, dificultando la transmisión de su papel histórico a las futuras generaciones de la sociedad mexicana. Por lo tanto, el objetivo es identificar las condiciones generales de conservación de la arquitectura neogótica en la Ciudad de México y Guanajuato, para subrayar su importancia patrimonial y, con base en ello, fundamentar estrategias de gestión para su conservación desde la legislación específica.

Método

A pesar de su antigüedad, el principal instrumento para la gestión de la arquitectura patrimonial en México es la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos de 1972 (Fernández, 2012). Además, existe un Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM), dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), encargado del estudio y eventual registro de bienes inmuebles, principalmente por su valor histórico. En este escenario es que se propone identificar las condiciones de la arquitectura neogótica en México, particularmente en la Ciudad de México y Guanajuato.

La estrategia metodológica incluye la revisión de los factores económicos regionales prevalecientes durante la introducción del estilo al país, para comprender los motivos de su importación desde Europa. Al mismo tiempo, se realiza la reconstrucción cronológica desde su origen a mediados del siglo XIX hasta 2019; observando la evolución del contexto socio espacial, al tiempo que se estudia el impacto de este en los periodos de edificación y características formales de esta arquitectura. Además, se realiza la localización y registro de 33 inmuebles ubicados en la Ciudad de México y el estado de Guanajuato, evidenciándolos con fotografías del interior, exterior y contexto urbano. Se elaboran líneas del tiempo, mapas, gráficas, cédulas de los inmuebles, junto con larguillos del contexto urbano. Siguiendo la reducción progresiva de escala de nacional a regional, y finalmente local, se analizan tres casos con diferente registro de conservación y gestión: el Santuario de Santa María Auxiliadora y el Antiguo Templo de Christ Church en CDMX, y el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de León, Gto.

En general, es posible observar una correspondencia entre el auge de la arquitectura neogótica en México con el restablecimiento de la paz Iglesia-Estado durante el Porfiriato, y el emplazamiento de un sector principalmente extractivo correspondiente al periodo de expansión colonial capitalista, que en el país abarcaría desde 1880 hasta la Revolución en 1910. A pesar de que existe un reconocimiento del patrimonio arquitectónico con fines de aprovechamiento turístico, es decir, con algún propósito económico, en realidad se evidencia una falta de reconocimiento oficial para ello, de forma que su uso y conservación ha sido posible gracias a la población usuaria de los inmuebles para sus fines originales. En todo caso, la elaboración de cédulas de los inmuebles de la ciudad de Guanajuato y la Ciudad de México permite observar una simbiosis de la arquitectura neogótica con otro patrimonio cultural, representando un valor histórico y cultural susceptible de ser considerado en los instrumentos para la gestión de la arquitectura patrimonial en México.

Gestión patrimonial de la arquitectura neogótica en México

La condición material de la arquitectura la hace susceptible de incorporar diferentes corrientes estilísticas, según el proceso histórico de la sociedad; el estilo neogótico de origen europeo forma parte fundamental de la estructura colonial impuesta en América, la cual es denominada “arquitectura importada1” (Urzaiz, 1997), alcanzando su cúspide en el siglo XIX.

La “importación de un estilo” está condicionada por las particularidades de su emplazamiento; debido a ello, las construcciones neogóticas en México pasaron por un proceso de adaptación técnica y cultural o de “transculturación”, en el sentido del cruce entre la cultura importada y la cultura local (De la Rosa, 2012). Esto refiere una multidireccionalidad de intercambios culturales, correspondiente al proceso histórico en el que se lleva a cabo2.

Dadas las interacciones de México con diferentes naciones, éste se ha convertido en un país multicultural, integrado por obras producto de la transculturación; al respecto es posible considerar a la arquitectura en el marco del patrimonio cultural, el cual “comprende obras de artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales” (UNESCO, 1982).

Tomando en cuenta estos criterios internacionales de identificación patrimonial, los inmuebles neogóticos son considerados “patrimonio arquitectónico”, el cual se refiere particularmente a “aquellos edificios y conjuntos arquitectónicos que por sus valores históricos, culturales y emblemáticos son significativos para la sociedad” (Lleida, 2010). En el marco de las normas de gestión nacional del patrimonio arquitectónico, el estilo neogótico del siglo XIX es identificado como “monumento histórico”, por su vínculo a “la historia de la nación” (CONACULTA, 2010), mientras que aquellos inmuebles del siglo XX son considerados “monumentos artísticos con un valor estético” (Ley Federal de Monumentos y Zonas, Arqueológicos, Históricos y Artísticos, 1972), porque poseen cualidades de “representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, materiales y técnicas utilizados y otras análogas” (ibíd.).

Los instrumentos de gestión proveen criterios de clasificación de monumentos históricos, artísticos o inmuebles con significación urbana, los cuales refieren alguna cualidad de autenticidad, antigüedad, valor historiográfico, valor cultural, valor histórico y valor artístico, que los hacen susceptibles de protección o conservación3 para detener cualquier “alteración o deterioro y garantizar su permanencia” (Martínez, 2016). En general, las teorías de restauración han influido a las políticas patrimoniales, como se demuestra en la clasificación artística o histórica de monumentos en México (Michalski, 1994); sin embargo, éstas han adoptado parcialmente criterios de restauración4 en casos con especificidades poco estudiadas, entre los que desataca la arquitectura neogótica, la cual incluso no dispone de un apartado para su gestión. Cabe destacar que la UNESCO (2014) sugiere una estrategia de gestión de “sostenibilidad patrimonial” con base en el equilibrio entre conservación y aprovechamiento, asumiendo que existe un sentido y funcionamiento en operación (Muñoz, 2010). De este modo se incluiría, en algunos casos, a la arquitectura neogótica en México.

Caracterización de la arquitectura neogótica

La arquitectura neogótica se introduce a México a mediados del siglo XIX, formando parte de la estructura económica y espacial derivada de la expansión capitalista que opera en prácticamente todas las regiones del hemisferio sur (Mandel, 1975). El continente americano, que había estado sujeto a un proceso extractivista impulsado desde Europa desde la colonia misma (Wallerstein, 2014), se consideraba una fuente importante de materias primas, particularmente metales. Como resultado de dicha lógica de intercambio desigual las potencias europeas impulsaron un tipo de arquitectura, para su operación que no solo incluye obras de infraestructura, sino elementos para la reproducción social de la población migrante.

Alrededor de la adopción del estilo neogótico, se observa una serie de determinantes, económicas, políticas y sociales; en primera instancia, es la etapa en que la inversión extranjera alcanza 63.2% del total del capital destinado a actividades económicas en el país, lo cual se justificaba por la necesidad de enfrentar la inestabilidad ocasionada por la guerra de independencia y las intervenciones extranjeras como la del Segundo Imperio, pero al mismo tiempo, el panorama nacional reflejaba una tensión entre la Iglesia y el Estado, provocado entre otros factores por el acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología y por el apoyo de las instituciones religiosas a los sectores políticos conservadores.

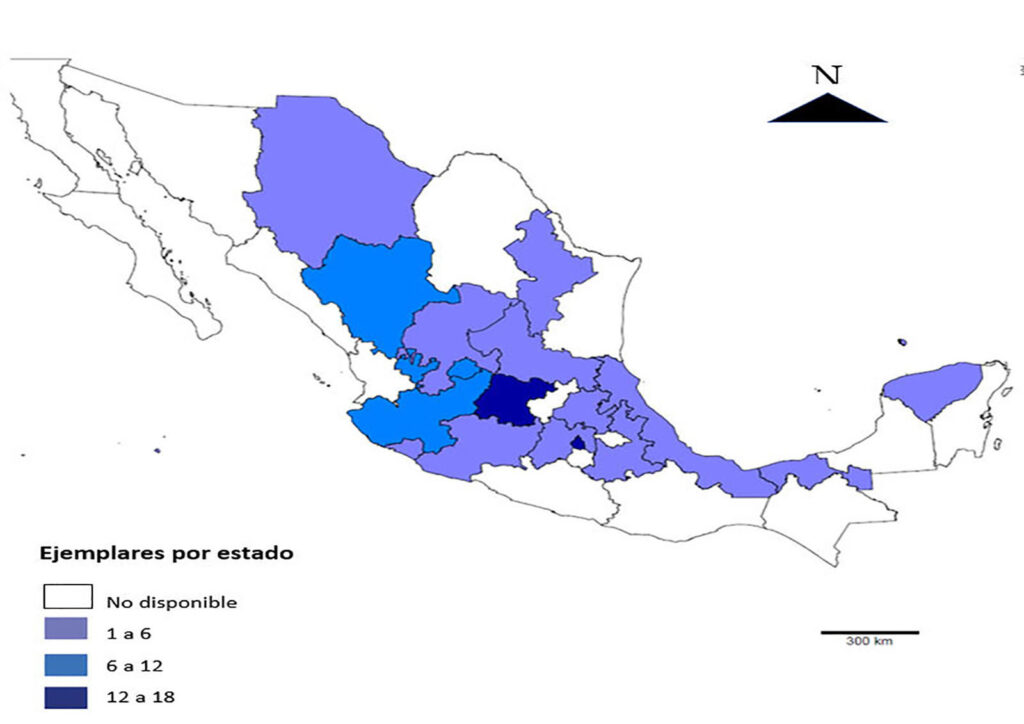

El período de Porfirio Díaz en particular, se caracteriza por la reducción de la hostilidad del gobierno hacia la institución religiosa, la cual aprovecha para reivindicarse como pilar moral de la sociedad, y entre sus acciones emprendidas se encuentra la creación de nuevas diócesis, así como la construcción de templos, particularmente de estilo neogótico, de los cuales es posible observar una distribución relativamente homogénea en el territorio nacional (Figura 1), aunque demuestran una mayor concentración en la Ciudad de México y Guanajuato.

Cabe destacar que el estilo neogótico particularmente es considerado el sucesor del estilo gótico europeo originado en Francia en la Edad Media. Éste perdura durante cuatro siglos hasta que, en los años 1700, “finalmente se desvanece como sistema estructural y estilo” (Lewis, 2002). El neogótico aparece inmediatamente tras la caída del gótico, como movimiento literario; sin embargo, es hasta el romanticismo del siglo XIX que cobra relevancia arquitectónica principalmente en Francia, Inglaterra y Alemania, desde donde se extendió. Asimismo, forma parte de los revivals, apoyados por teóricos como Viollet-le-Duc, que son exportados dentro de un amplio paquete de la colonialidad (Quijano, 2014) impuesta en diferentes ámbitos, entre los que destacan no solo los económicos sino también aspectos culturales y religiosos.

De hecho, el estilo gótico llega a México durante el siglo XVI en los programas arquitectónicos de los inmuebles religiosos, como en la catedral de la Ciudad de México. Debido a su temporalidad éste podría denominarse “tardo-gótico”, dándole un uso predominantemente espacial, dejando en segundo lugar el formal y decorativo. Por lo que corresponde a la construcción de inmuebles neogóticos, esta comienza en el periodo del Porfiriato, en el que existe una predilección por las manifestaciones culturales francesas. Además, el clero opta por el uso de estilos medievalistas como instrumentos para su reivindicación en la sociedad, haciendo alusión al periodo de mayor esplendor de la Iglesia. En el país se distinguen diferentes actores que llevaron a cabo el diseño de inmuebles de esta corriente arquitectónica; en este estudio se identifican los siguientes: arquitectos extranjeros, arquitectos mexicanos formados en la Real Academia de San Carlos, y los maestros de obras que se inspiraban en revisitas de arquitectura europeas. Entre los últimos destaca Ceferino Gutiérrez, en Guanajuato.

Por otro lado, los inmuebles de este estilo permitieron atender los requerimientos de la población europea migrante y de la población local en términos de las funciones sociales, religiosas y educativas; debido a esto dicho patrimonio registra una representatividad histórica mezclada con cualidades plásticas que para algunos autores representa un valor digno de ser recuperado (Checa-Artasu, 2014), toda vez que el estilo registra un escaso reconocimiento. Según Stundt (2015), “el neogótico en América Latina ha sido un capítulo virtualmente desconocido en la historia de la arquitectura”, a pesar de que en el caso mexicano existe una amplia distribución de inmuebles correspondiente a los puntos de concentración de mayorías religiosas protestantes y católicas, así como de originarias de Europa occidental, que describen una integración multicultural con valor histórico.

Referencias técnicas de valoración del patrimonio

El estilo neogótico en la Ciudad de México y Guanajuato, registra 33 inmuebles (Israel Katzman,1993, Martín Checa-Artasu,2009 y Lucía Santa Ana Lozada,2010), entre los que se identifican variedades del tipo florentino, inglés, y una cercana al neogótico francés, cuyas características están relacionadas con el grupo social al que sirvió, registrándose particularmente italianos, británicos y mexicanos.

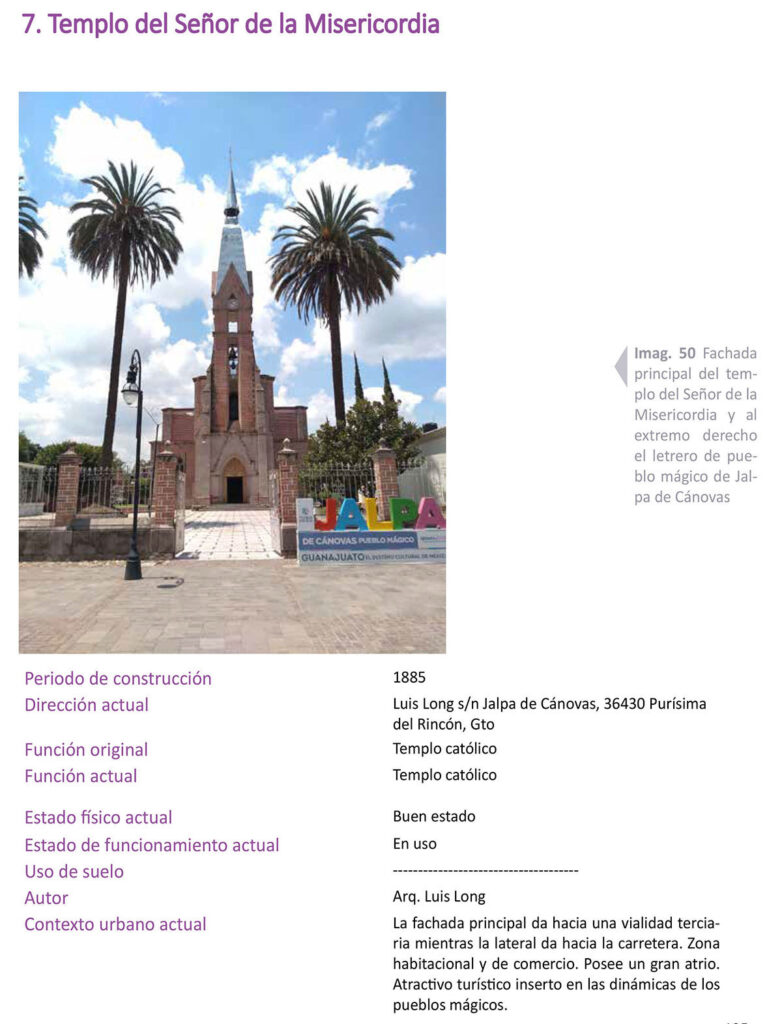

En términos técnicos, y considerando las particularidades de este universo, se elabora un registro compuesto por: a) levantamiento fotográfico realizado en el campo; y b) cédulas individuales en las que se incorporan los siguientes datos: periodo de construcción, dirección actual (2019), función original, función actual (2019), estado físico actual (2019), estado de funcionamiento actual (2019), uso de suelo, autor, o contexto urbano actual (2019) (Figura 2).

Con base en dicho catálogo es posible identificar la situación global de los inmuebles; por ejemplo, se detectan 3 estados de conservación incluyendo: culminación reciente, relativo estado de conservación, y en franco deterioro.

Al mismo tiempo, se abordan las diferencias contextuales de su construcción, las características materiales y estilísticas correlacionadas con ello. En este marco destaca la Ciudad de México como un núcleo político y económico del país, pero con espacios reducidos para nuevas construcciones, mientras que, en Guanajuato, tanto en los poblados como en las ciudades, se aprovecha el auge económico para expandirse, disponiendo de amplios solares en sus bordes, y propiciando edificaciones monumentales.

El uso de materiales locales (Figura 3), las dimensiones, las escalas ajustadas según los centros urbanos o los inmuebles monumentales de zonas rurales, y las modificaciones estilísticas que siguen criterios de diseño de constructores mexicanos, dio lugar a nuevas variedades del estilo. Debido a esto, los inmuebles demuestran una “simbiosis” entre elementos patrimoniales tangibles en términos de los monumentos arquitectónicos de otras épocas, y tradiciones intangibles en su funcionamiento de contenedores. Las situaciones mencionadas anteriormente son evidencia de las variantes individuales que puede presentar el proceso de transculturación de cada inmueble neogótico en función de su entorno. Respecto a las cronologías constructivas, es posible observar inmuebles que van de un par de años a varias décadas, por lo cual estos pueden situarse en los siglos XIX, XX y XXI. En consecuencia, el neogótico en México se clasifica en: a) aquellos edificios construidos antes del siglo XX, de género religioso, que representan 85% de los inmuebles catalogados como “monumentos históricos”; y b) inmuebles posteriores al siglo XX, susceptibles de ser registrados como “monumentos artísticos” en el catálogo del INBA.

Rasgos generales de asimilación cultural

Es posible observar particularidades entre los inmuebles de arquitectura neogótica, destacando, en sus procesos de adaptación al contexto mexicano, formas regionales de asimilación e integración al patrimonio cultural del país que los hace susceptibles de formar parte de las políticas de atención en el sector.

En general, algunos rasgos regionales de asimilación cultural o de relación conflictiva pueden ser los siguientes: a) monumentalidad, que permitió a los inmuebles formar una nueva centralidad (Checa-Artasu, 2011), e incluso incidir en la organización urbana -como en el caso de la ciudad de León, Guanajuato-; b) continuidad del funcionamiento, para la cual la actuación misma de las autoridades mexicanas resultó un obstáculo en la conservación y salvaguarda de la integridad estructural, como se ejemplifica en el templo de origen protestante, el Antiguo Templo de Christ Church, que junto con el Santuario de Santa María la Auxiliadora cuentan con cédulas en proceso de aprobación dentro del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); o como ocurre en el caso del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, sin protección patrimonial oficial; c) corresponsabilidad social respecto a la construcción, la cual se observa en la Christ Church, el Santuario de Santa María la Auxiliadora o el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús (Figura 4), que a pesar de registrar interrupciones debido a hostilidades del Estado contra la Iglesia durante la Revolución y las Cristiadas, fueron bien recibidos por la población ofreciendo donaciones, terrenos o trabajo manual; d) procesos urbanos de reestructuración, como se observa en Santa María la Auxiliadora y el colegio de los salesianos, que dieron lugar a un núcleo de equipamiento educativo y recreacional o, próximo a la Christ Church, la construcción de otro templo protestante -El Mesías y el Templo Expiatorio-, que permitió la edificación de la explanada del mismo nombre, constituyendo un hito que atrae a la población; e) integración a dinámicas sociales observadas en diferentes casos, y que han fomentado la identificación de la población por su uso en la celebración de posadas y festividades del día de muertos, particularmente en Christ Church o la organización de bailes y eventos culturales en la Plaza Expiatorio. Los rasgos que adoptó una arquitectura europea en el territorio mexicano forman parte de su transculturación.

Particularidades de integración social en algunos inmuebles

En primer lugar, se analiza el Santuario de Santa María la Auxiliadora, en la Ciudad de México, cuya construcción respondió a la necesidad de un templo para la orden religiosa de los salesianos, de origen italiano, la cual llegó gracias a la libertad de cultos, establecida en la constitución. Junto con éste se edificó un colegio de oficios, llevado por los miembros de la orden para niños de escasos recursos, dada su vocación educativa. Para la construcción del santuario, Julia Gómez Escalante -última dueña de la Hacienda de la Ascensión de Cristo Nuestro Señor-, asociada con Eduardo Zozaya, donaron los terrenos que serían utilizados para el templo, el colegio y los predios correspondientes a la futura alameda de la colonia Santa Julia. La edificación comenzó en 1893 y culminó en 1992, manteniendo su función como lugar de culto y en estado de conservación favorable.

El segundo caso corresponde al Antiguo Templo de Christ Church (Figura 5), de estilo neogótico inglés, ubicado también en la Ciudad de México. Su construcción comenzó en 1895, y se abrió al culto en 1898, posteriormente se agregarían otros elementos como los vitrales. Fue declarado catedral de la religión protestante en México en 1922. Éste fue destinado para atender las necesidades religiosas de la población británica residente en la ciudad, atraída principalmente por el establecimiento de empresas en el centro financiero del país. De la misma forma, el templo es testimonio de la importancia de las relaciones entre el Reino Unido y México, pues la Reina Victoria donó recursos para su construcción; y el inmueble recibió la visita del príncipe Felipe de Edimburgo. Su deterioro actual comenzó con un hundimiento lateral en 1984, que se acentuaría con el sismo de 1985.

El último de los ejemplos seleccionados es el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús en León, Guanajuato, de corte católico mexicano. Se colocó la primera piedra en 1921, en un solar en el entonces límite exterior de la ciudad, compuesto por terrenos de menores dimensiones donados por propietarios particulares. Su construcción duró hasta el año 2010. Junto a éste se encuentra la Plaza Expiatorio, planificada como un elemento integrador del templo con su contexto urbano. El principal promotor del templo expiatorio fue el presbítero Bernardo Chávez Palacios, quien justificó la construcción con el propósito de responder a las necesidades generadas por el aumento de la población local que, motivada por éste, participó activamente en la edificación, manualmente y mediante donativos.

Resultados

El fenómeno arquitectónico del neogótico en México tiene su origen en la imposición de los intereses comerciales de las potencias industriales de los siglos XIX y XX. Esto se vio acompañado de políticas de apertura económica y religiosa, volviendo al país atractivo para los migrantes e inversionistas extranjeros. Al mismo tiempo, durante el Porfiriato se relajaron las medidas anticlericales, lo que llevó al resurgimiento de la Iglesia.

Al observar la correspondencia entre las cronologías constructivas de los inmuebles neogóticos y de la dinámica de integración social, se encuentra que el auge y el ocaso de ambos coinciden, por lo que esta arquitectura es testimonio de ese momento histórico. Aunado a su función de recordatorio material de la historia nacional, el reconocimiento del neogótico como patrimonio de México se fundamenta en numerosos aspectos; estos incluyen las causas que llevaron a su construcción (que fueron las necesidades religiosas de la nueva población migrante), siendo esto un factor clave, pues determinó el género constructivo de los inmuebles. Posteriormente, sus características fueron influenciadas por las condiciones del país en términos sociales, físicos, económicos y urbanos, que modificaron su tipología, adaptándola a su ubicación. Asimismo, a los aspectos del entorno se sumó la reinterpretación del estilo por parte de los constructores mexicanos, integrando materiales locales y su creatividad. Esto puede ser descrito como un proceso de transculturación por el que atravesó esta arquitectura, y que dio origen a un “neogótico mexicano” con rasgos distintivos, lo cual tuvo como consecuencia que dentro de un mismo territorio se encuentren inmuebles de diversas tipologías neogóticas, modificando el paisaje mexicano con elementos multiculturales, mismos que se encuentran en simbiosis con el patrimonio tangible e intangible del país (Figura 6). Por otro lado, en la actualidad estos inmuebles forman parte de la vida cotidiana de la sociedad, quien se ha apropiado de ellos, llevando a la continuidad su funcionamiento, frecuentemente conservando su uso original. De esta manera, predomina el buen estado de conservación, producto de la identificación de la población mexicana con los inmuebles que va más allá de la imagen urbana. Igualmente, la integración de ejemplos de arquitectura neogótica en los catálogos de monumentos de las instituciones públicas, como el INAH y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (SEDUVI), revela su identificación por parte de éstas como patrimonio.

Conclusiones

Para la correcta conservación de la arquitectura neogótica en México, es necesaria la comprensión general de las características ligadas a su origen y a su funcionamiento en el contexto actual. Dentro de esta investigación, se identificó que la rigidez de las normativas propicia el deterioro y potencial pérdida de estos monumentos. Es gracias a los valores de conservación contemporáneos que se pueden señalar “vacíos” en las medidas concernientes a la patrimonialización y su limitación para abordar la complejidad de los inmuebles neogóticos en México. Por lo tanto, se hace evidente la necesidad de adaptar la legislación actual a éstos, incorporando criterios que respondan a sus necesidades distintivas, acompañados de “herramientas conceptuales más flexibles y adaptables” (Muñoz, 2010), consistentes con las visiones de conservación contemporáneas. Dicha adaptación podría llevarse a cabo mediante diferentes estrategias, por ejemplo, la creación de una categoría exclusivamente dedicada a la conservación de los inmuebles neogóticos, o en la forma de un reglamento que contemple las medidas a implementar en el caso de futuras acciones de conservación y restauración. De acuerdo con las particularidades de los inmuebles neogóticos encontrados en el territorio mexicano, en este trabajo se consideran de especial importancia los siguientes aspectos para la gestión de su conservación patrimonial:

- Asegurar su integridad física, tomando en cuenta y respetando sus diferentes etapas constructivas.

- Garantizar la continuidad de su funcionamiento (hasta ahora su uso original en la mayoría de los casos).

- El correcto registro y difusión de los inmuebles existentes.

- La participación activa y reconocida de los usuarios en la toma de decisiones concernientes a su conservación y/o eventual restauración.

De la misma manera, junto con las medidas para garantizar la integridad material de estos inmuebles, deben generarse paralelamente algunas otras, destinadas a su constante resignificación dentro de la cultura mexicana, buscando su sostenibilidad patrimonial.

Bibliografía

Cassasas, J., Avilés, J., Cassasas, D., Duarte, A., Pereira, J. C., Riera, S., Saz, I. (2005). La construcción del presente: el mundo desde 1848 hasta nuestros días. Barcelona: Editorial Planeta S.A.

Checa-Artasu, M. (2009). Construyendo una geografía del Neogótico en México. Revista Esencia y Espacio, vol. (n° 29), pp.8-19. Recuperado de http://martinchecaartasu.com/wp-content/uploads/2017/09/articulo-Construyendo-una-geografia-del-Neogotico-en-Mexico.pdf

Checa-Artasu, M. (2011). Revisitando el papel del templo en la ciudad: Los grandes templos neogóticos del occidente de México. Religião e Sociedade, vol (N° 31), pp. 179-206. Río de Janeiro, Brasil. Recuperado de http://martinchecaartasu.com/wp-content/uploads/2017/09/articulo-Revisitando-el-papel-del-templo-en-la-ciudad.pdf

Checa-Artasu, M. (2014). Elementos para el diseño de una ruta temática sobre el neogótico mexicano. En Niglio, O., Cervantes, R. L. A., Sánchez, C. P. A. (2014). Restauración y Protección del Patrimonio Cultural (pp. 131-152). Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/264442260_CHECA- ARTA-SU_M_Elementos_para_el_diseno_de_una_ruta_tematica_sobre_el_neogotico_mexicano_En_NIGLIO_Olimpia_CERVANTES_REYES_Lizeth_Azucena_SANCHEZ_CRUZ_Pastor_Alfonso_2014_Mexico_Restauracion_y_Protecc

CONACULTA (2010). Atlas de infraestructura y patrimonio cultural de México. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Coordinación Nacional de Monumentos Históricos; INAH; Secretaría de Cultura. (2014-2019). Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles. Recuperado de https://catalogonacionalmhi2016.inah.gob.mx

De la Rosa Erosa, E. (2012). Introducción a la teoría de la arquitectura. Estado de México: Red Tercer Milenio.

Fernández García, M. (2012). Reglas normas y leyes en la conservación del patrimonio edificado. Academia XXII, vol. (No. 5), pp.49-67.

Ferrer, A. (2013). Historia de la globalización. La revolución industrial y el segundo orden mundial. México: Fondo de Cultura Económica.

Hobsbawm, E. (2017). La era del imperio (1875-1914). Barcelona: Planeta

INBA. (2019). Inmuebles declarados monumento artístico. Recuperado de https://inba.gob.mx/transparencia/inmuebles?fbclid=IwAR0-he02AWUOy_l6wY1EFFLVkjIBgs_HkW5-LmAV1JDKd0hBSuWq3koVnWE

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (s.f.) Qué es patrimonio inmueble. Recuperado de https://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/patrimonio-cultural/documentos/gestion-informacion/que_es_patrimonio_inmueble.pdf

Katzman, I. (1993). Arquitectura del siglo XIX en México. Ciudad de México: Trillas.

Lewis, M. (2002). The Gothic Revival. Londres: Thames & Hudson world of art.

Lipietz, A. (1979). El capital y su espacio. México: siglo XXI.

Lleida, M. (2010). El patrimonio arquitectónico, una fuente para la enseñanza de la historia y las ciencias sociales. Enseñanza de las Ciencias Sociales, vol. (N° 9), pp. 41-50. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/3241/324127609005.pdf

Mandel, E. (1975). Tratado de economía marxista. México: Serie popular Era.

Martínez, R.J. (2016). Glosario de términos de restauración. Recuperado de https://lookaside.fbsbx.com/file/Copia%20de%20Glosario%20de%20terminos%20Patrimonio%202019.pdf?token=AWzkwWy-qiApOfRzyCtWdLVCTx-b3wK5THzCVRsJ_ZI8rmCakJ9wze5uYTfCfEUG3IZL4tnyLBw6r2X9PTrZuaH0l9jtnhkxIceFUIY2VEOtWZvt-aVlbCQTWHD-QtgLpBmw045pRLyFmJE4ZHU-DmiP

Michalski, S. (1994). Sharing responsibility for conservation decisions. En Krumbein, W.E., Brimbelcome, P., Cosgrove, D. E. y Staniforth, S. (Eds.) Durability and change: the science, responsibility, and cost of sustaining cultural heritage (pp. 241-258) West Sussex: John Wiley and Sons. En Muñoz Viñas,S. (2010) Teoría contemporánea de la restauración. Madrid: Editorial Síntesis.

Muñoz Viñas, S. (2010). Teoría contemporánea de la restauración. Madrid: Editorial Síntesis.

Niell, P. y Stundt, R.(2015). Architecture of colonizers/Architecture of Immigrants: Gothic in Latin America from the 16th to the 20th Centuries. Postmedieval: a journal of medieval cultural studies, vol. (N° 6) pp. 243-257.

Olvera, S. M. e Ibarra, G. J. (2012). Reseña histórica de un sueño sacerdotal: Templo Expiatorio Diocesano del Sagrado Corazón de Jesús en León, Gto. México. León: Talleres de Coloristas y Asociados, S. A. de C. V.

Quijano, A. (2014). Colonialidad del poder y clasificación social. En Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (Eds). El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global (pp.93-126). Bogotá: Siglo del Hombre Editores.

Santa Ana Lozada, L. (2015). Gothic revival in Mexico: French theory, English practices and the Stonemason’s craft. Postmedieval: a journal of medieval cultural studies, vol. (N° 6) pp. 340-357

Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Secretaría General de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (1972-2018). Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos. México. [Ley 176]. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf.

SEDUVI (2019) Catálogo inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano. Recuperado de https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/inmuebles-catalogados

UNESCO (1982). 1982 – 2000: de MONDIACULT a “Nuestra diversidad creativa” (s. f.). Recuperado de https://ich.unesco.org/es/1982-2000-00309#1982-mondiacult-mexico

UNESCO (2014). Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo: Manual metodológico. París: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Urzaiz, L.E. (1997). Arquitectura en tránsito: Patrimonio arquitectónico de la primera mitad del siglo XX en la ciudad de Mérida, Yucatán. Mérida: Publicaciones de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Wallerstein, I. (2014). El moderno sistema mundial I: La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI. México: Siglo XXI.

Notas

1.- Ésta es definida así, dado que proviene de países con climas, materiales, costumbres, necesidades e ideologías diferentes.

2.- En contraste, la “aculturación” se asocia con la imposición de elementos de una cultura dominante a una sometida.

3.- En este caso, la connotación de conservación implica restauración.

4.- Con base en valores científicos o de valor etno-historiográfico; valores narrativos impersonales o simbólicos impersonales colectivos; valores narrativos personales o simbólicos personales privados, de acuerdo con la teoría de la restauración contemporánea.