Knowing to Preserve: Vaulted Maya Architecture

Laura Gilabert Sansalvador

Universitat Politècnica de València (España), E-mail: gilabert.laura@gmail.com, http://orcid.org/0000-0001-7890-5334, https://scholar.google.com/citations?user=lFqMch8AAAAJ&hl, https://upv.academia.edu/LauraGilabertSansalvador.

Recibido: 30 de mayo de 2020 | Aceptado: 20 de septiembre de 2020 | Disponible en línea: 01 de enero de 2021. © Laura Gilabert Sansalvador, 2021. Este artículo es una publicación de acceso abierto.

CC BY-NC-ND

Resumen

En el área maya, el estudio de la arquitectura prehispánica se ha abordado tradicionalmente desde la disciplina de la arqueología. Los estudios constructivos y estructurales de los edificios, así como el análisis de los mecanismos de degradación que les afectan, han quedado en muchos casos relegados a un segundo plano. Sin embargo, este patrimonio cultural, ampliamente valorado a nivel internacional, presenta una gran monumentalidad y complejas situaciones de conservación, por lo que su investigación y restauración requieren la participación de equipos multidisciplinares. El trabajo que aquí se presenta forma parte de una investigación con enfoque arquitectónico sobre la bóveda maya, el sistema de techumbre más avanzado de esta arquitectura y, quizás, una de las mejores expresiones del auge constructivo y de la evolución tecnológica de dicha civilización. A partir de una exhaustiva toma de datos en campo, con especial énfasis en los aspectos constructivos, se han analizado los principales agentes patológicos y los mecanismos de degradación que afectan a los edificios abovedados mayas. Se ha podido comprobar que las características constructivas de estos edificios, así como su proceso de construcción, determinan en muchos casos no sólo sus rasgos estilísticos, sino también las formas de colapso de estas estructuras. En este trabajo se estudia cómo inciden los aspectos constructivos de los edificios abovedados mayas en su proceso de deterioro y derrumbe.

Palabras clave: patrimonio, conservación, construcción, bóveda.

Abstract

The study of Maya architecture has traditionally been approached from the discipline of archaeology. The constructive and structural studies of the buildings, as well as the analysis of the degradation processes that affect them, have had less importance. However, this internationally recognized cultural heritage presents complex conservation situations that require the collaboration of multidisciplinary teams. The work presented here is part of a recent research on the Maya vault, the most advanced roofing system of this architecture and perhaps one of the best expressions of this civilization’s technological evolution. Based on an exhaustive collection of field data, with special emphasis on the constructive aspects, the main pathological agents and degradation mechanisms affecting Maya vaulted buildings were analyzed. This made it possible to verify that the constructive features of these buildings, as well as their construction process, determine in many cases not only their stylistic features, but also their forms of collapse. This paper shows the incidence of the constructive aspects of the Maya vaulted buildings in their process of deterioration and collapse.

Keywords: heritage, conservation, building techniques, vaulting.

Introducción

El valor y la relevancia del patrimonio arquitectónico maya están ampliamente reconocidos a nivel internacional. Prueba de ello es que ocho ciudades mayas están declaradas por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad: Chichén Itzá, Uxmal, Calakmul y Palenque en México; Tikal y Quiriguá en Guatemala; Copán en Honduras; y Joya de Cerén en El Salvador. Sin embargo, y debido en parte a la gran cantidad de edificios que aquella cultura construyó en toda el área de las Tierras Bajas, la situación actual de conservación difiere en gran medida entre unos sitios y otros, y en muchos casos existen edificios de gran valor patrimonial que se encuentran en situación de abandono y en grave riesgo de deterioro.

Tradicionalmente, el estudio y la investigación de la arquitectura maya se ha realizado desde el ámbito disciplinar de la arqueología. Este hecho, junto con la falta de participación de equipos multidisciplinares en las excavaciones e investigaciones, ha provocado que en muchos casos los estudios sobre este patrimonio adolezcan de falta de profundidad en determinados temas constructivos y estructurales. Examinar los materiales, las técnicas y el proceso constructivo permite relacionar edificios de diferentes lugares y plantear hipótesis sobre la transferencia del conocimiento tecnológico entre diferentes regiones, lo que contribuye a la historia cultural de esta civilización. Además, la técnica constructiva puede ser un criterio más para datar los edificios, junto con otros indicadores como los rasgos estilísticos e iconográficos, los análisis cerámicos o de material orgánico y los datos epigráficos. Por otro lado, el conocimiento constructivo de los edificios resulta clave para la evaluación de los procesos de deterioro que les afectan, y para la elaboración de un diagnóstico certero sobre su estado de conservación actual. Una vez analizada esta información, es posible seleccionar los criterios y diseñar las actuaciones más adecuadas para su consolidación y restauración. Conocer en profundidad la técnica constructiva resulta, por tanto, clave para la excavación, la conservación y la restauración del patrimonio arquitectónico maya.

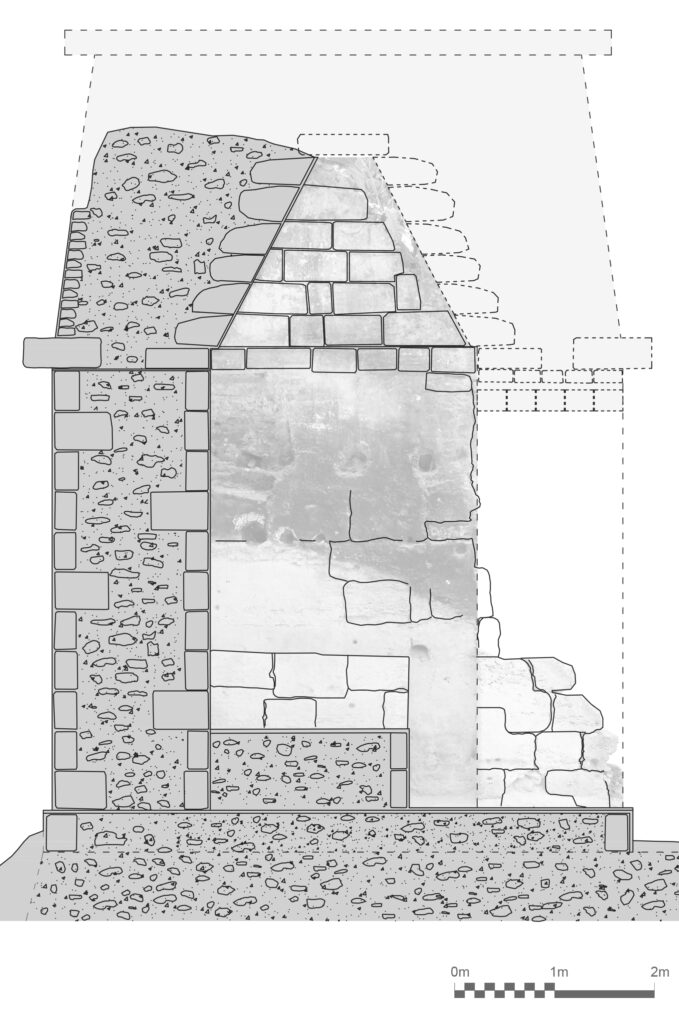

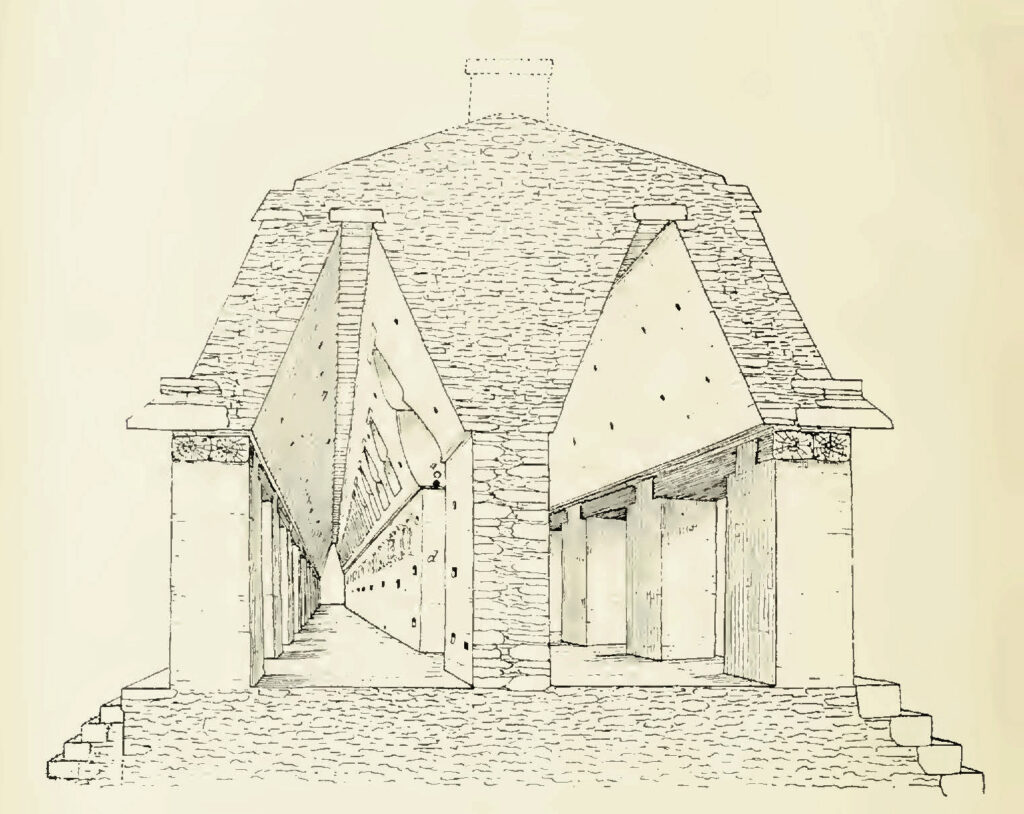

Este trabajo forma parte de una investigación sobre la bóveda maya realizada recientemente (Gilabert Sansalvador, 2018). Este sistema de bóveda se basa en la técnica constructiva de aproximación de hiladas, que consiste en disponer filas horizontales de piezas en saledizo hasta cerrar el espacio con una última losa o tapa[1] (Villalobos, 2001). La estabilidad de este sistema se basa en el correcto contrapesado de cada una de las hiladas, bien mediante su propio peso o bien con un relleno colocado en la parte posterior que contrarresta el vuelco (figura 1). Se trata de un sistema de sencilla ejecución cuya principal ventaja es que admite piedras sin labrar, pero requiere de un gran espesor y logra espacios de luz limitada. Aunque al inicio los mayas utilizaron esta solución intuitiva, la bóveda en la arquitectura maya experimentó un gran desarrollo y existe un amplio abanico de soluciones formales y constructivas. Con el tiempo, la evolución del trabajo de cantería consintió, especialmente en determinadas áreas geográficas, soluciones constructivas muy avanzadas, que permitieron cubrir espacios mayores y lograr formas muy perfeccionadas.

Con el objetivo de analizar en profundidad este elemento constructivo, se tomaron datos en campo de una amplia muestra de 391 bóvedas de diferentes zonas geográficas y períodos cronológicos. La información obtenida del trabajo de campo, complementada con la de las fuentes bibliográficas, se introdujo en una Base de Datos de Bóvedas Mayas diseñada ex profeso, que permite archivar, analizar y comparar todas las características de las bóvedas (Gilabert Sansalvador, 2020a). A partir del análisis comparativo de este corpus de bóvedas se ha propuesto una clasificación de la bóveda maya atendiendo a varios criterios, y se han estudiado las variantes regionales de la bóveda y su evolución en el tiempo, comprobándose que en muchos casos los rasgos estilísticos de los edificios están íntimamente relacionados con las características constructivas y el propio proceso de ejecución de los edificios.

La observación y el análisis del estado de conservación actual de los edificios abovedados nos han permitido estudiar los procesos de deterioro que afectan a estas estructuras, y cómo las particularidades constructivas en cada caso inciden en el proceso de deterioro de las estructuras y en su forma de colapso.

Método

Un edificio en situación de ruina parcial se convierte en una muy buena fuente de información para, por un lado, estudiar los diferentes elementos que componen las fábricas y analizar su proceso constructivo y, por otro lado, identificar las causas de su deterioro y comprender el proceso de derrumbe que se ha producido hasta llegar a la situación actual (Perelló Roso et al., 2009, p. 207).

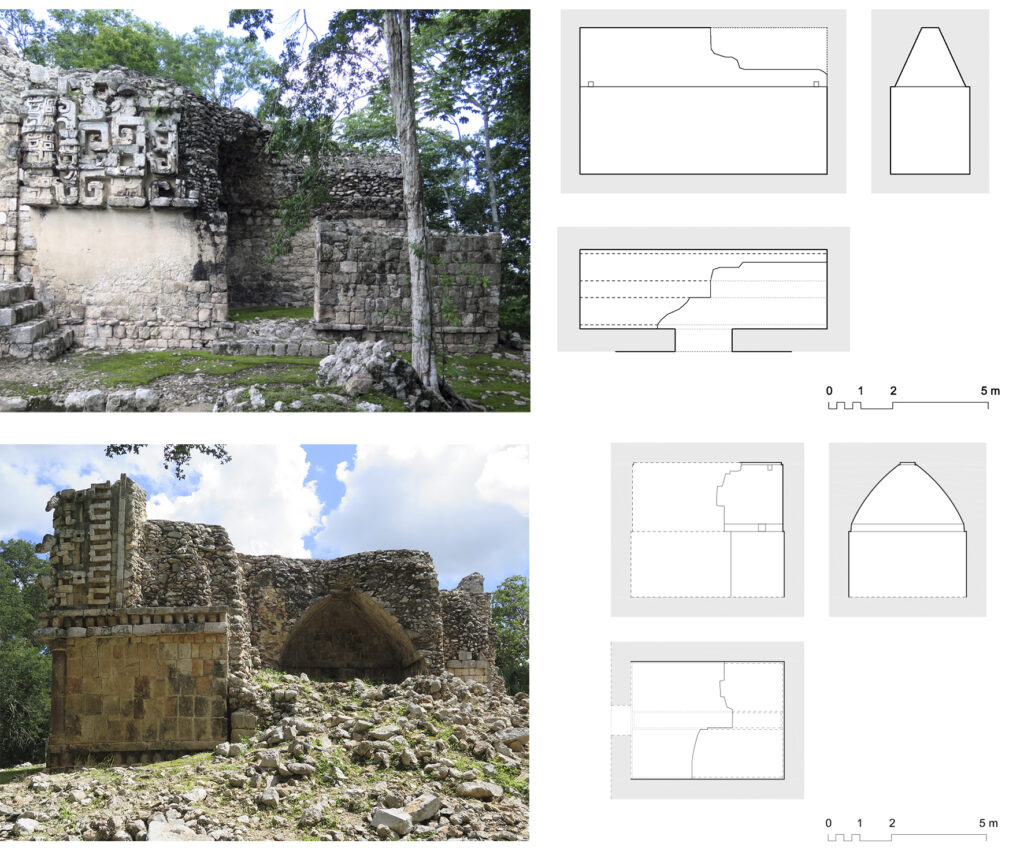

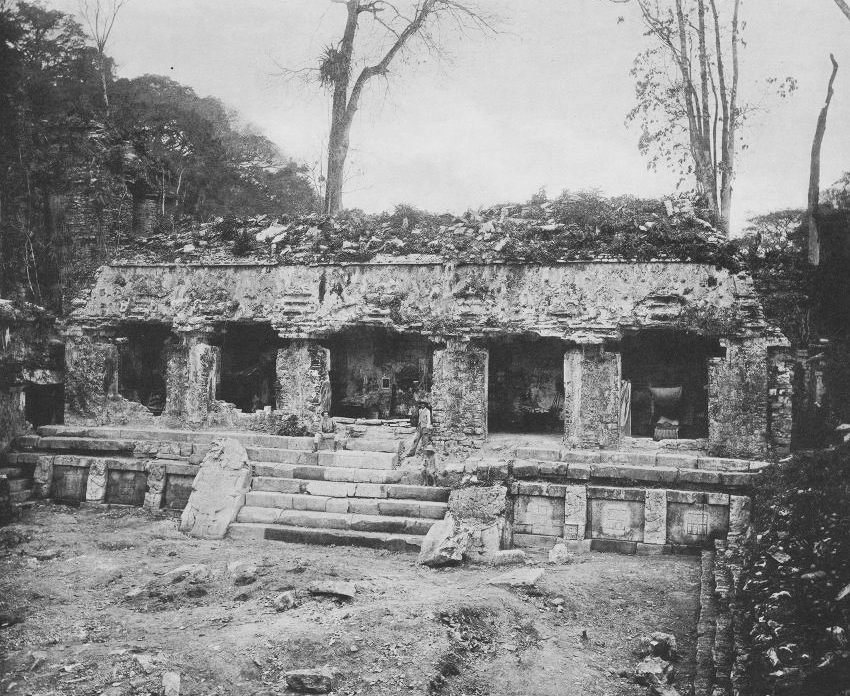

En las diferentes campañas de toma de datos en campo, se registraron las características geométricas, formales, funcionales y constructivas de las bóvedas seleccionadas. El registro de la información se llevó a cabo a partir de la cumplimentación de una ficha de toma de datos diseñada ad hoc, que nos permitió sistematizar el trabajo y que complementamos con levantamientos directos y fotogramétricos de los edificios (Gilabert Sansalvador, 2020a, Gilabert et al., 2020). Además, se tomaron datos sobre su estado de conservación: para cada una de las 391 bóvedas analizadas se registró información sobre la situación de conservación actual, determinando si se conserva total o parcialmente, si ha sido restaurada y si los dinteles han sido sustituidos, anotando con qué material y criterios se ha realizado la intervención. Se registraron también otras situaciones como, por ejemplo, bóvedas que presentan graves problemas de conservación producidos por operaciones de saqueo, o edificios que aún no han sido excavados, ya sea en su totalidad o parcialmente (figura 2). Otras situaciones detectadas en cuanto a la conservación de las bóvedas son los casos en que éstas se encuentran apeadas mediante una estructura auxiliar, o cuando se han instalado testigos y elementos de control para el monitoreo y seguimiento de los movimientos y deformaciones.

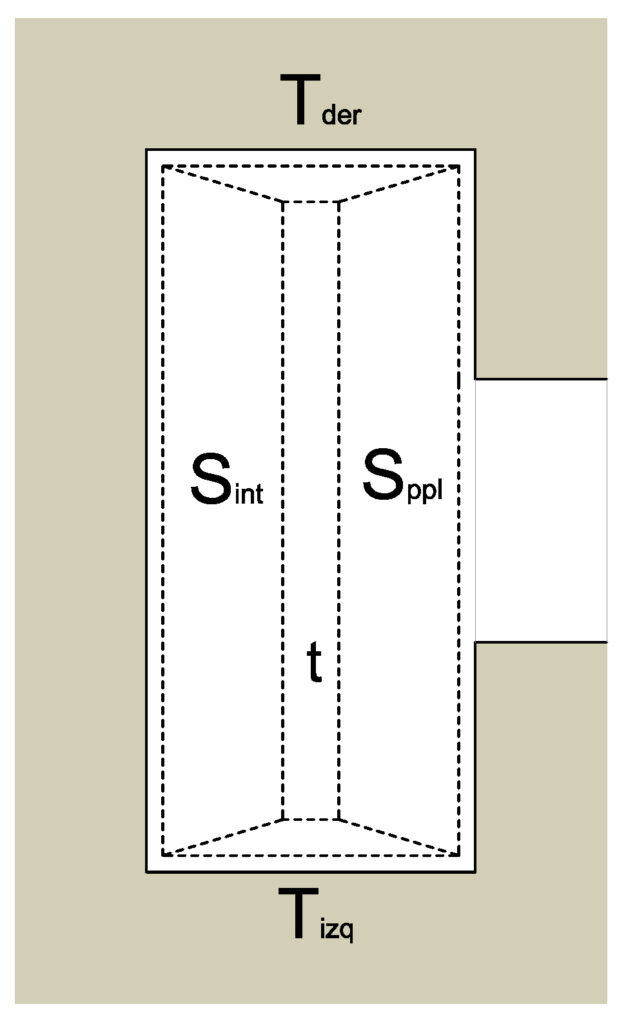

Para cuantificar el estado de conservación de las bóvedas estudiadas, se grafió sobre una planimetría esquemática la parte derruida (figura 3) y se calculó el porcentaje de la superficie conservada en cada uno de los cinco planos que forman la bóveda: las dos semibóvedas (lados largos), los testeros (lados cortos) y la tapa. Siguiendo esta metodología, se registró información cuantitativa sobre el estado de conservación de un total de 291 bóvedas, un 74,4% del total, con lo que se pudo estudiar y comparar diferentes procesos de deterioro y derrumbe, analizando la incidencia de los factores arquitectónicos y constructivos en cada caso.

Resultados

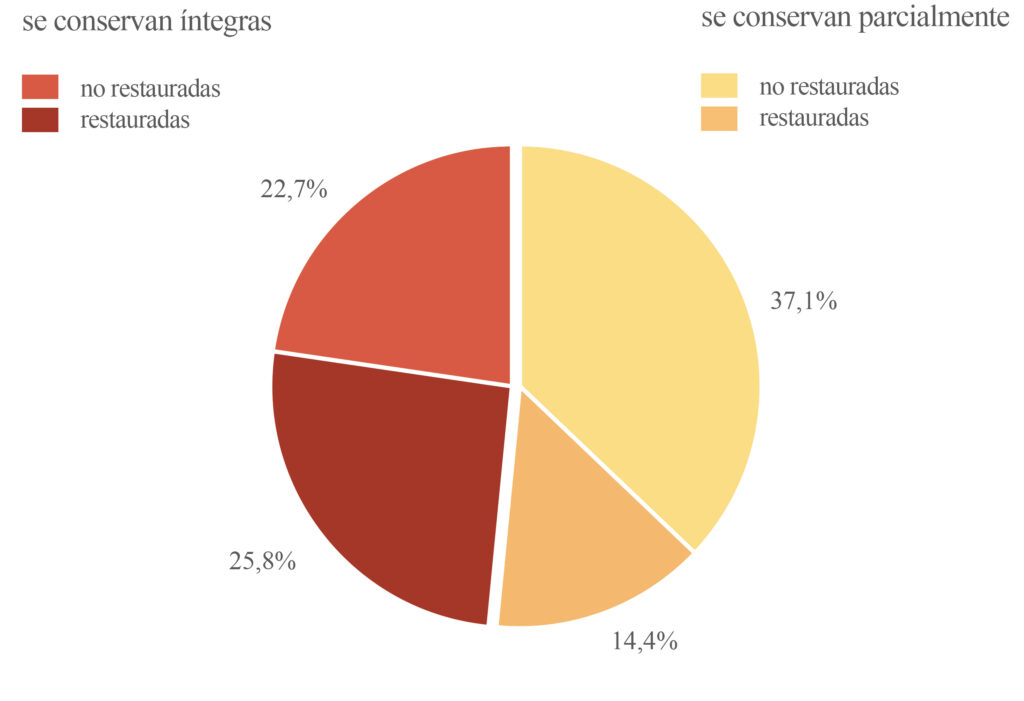

De la muestra de 291 bóvedas, el 52% se conservan parcialmente y 141 casos, un 48,5%, se encuentran íntegras (figura 4). De estas últimas, más de la mitad han sido intervenidas mediante la sustitución de los dinteles y normalmente la reintegración parcial de la parte superior a éstos, derruida tras el colapso de los cargaderos. Sin embargo, existe un porcentaje considerable de bóvedas, 66 de las registradas, que se conservan completas y en las que no se han realizado intervenciones relevantes para nuestro estudio, como la sustitución de los dinteles o la reintegración de partes caídas[2].

El análisis del estado de conservación de las bóvedas que se mantienen parcialmente y que no han sido restauradas, resulta muy interesante porque puede aportar información sobre cómo se ha producido el progresivo derrumbe en función de las características constructivas y geométricas de cada bóveda. Considerando esta selección de casos (un 37,1%, fig. 4), la tabla 1 muestra cuántas bóvedas conservan cada una las superficies de la bóveda íntegras o la combinación de varias de éstas. Además, a partir del análisis de las líneas de derrumbe en cada caso (fig. 3), se estudió de qué manera se conserva parcialmente cada uno de los lados. Como resultado de este análisis se caracterizaron las reglas y los principios generales de los procesos de derrumbe que se producen en los edificios abovedados mayas.

Tabla 1. Bóvedas que se conservan parcialmente y no han sido restauradas clasificadas en función de las superficies conservadas (casos considerados: 108). Elaboración propia.

| Bóvedas conservadas parcialmente y no restauradas | ||

|

Conservan íntegra la semibóveda principal o exterior (Sppl) | 0,0 % |

| Conservan íntegra la semibóveda interior (Sint) | 33,3 % | |

| Conservan íntegro el testero derecho (Tder) | 44,4 % | |

| Conservan íntegro el testero izquierdo (Tizq) | 50,0 % | |

| Conservan íntegra la tapa (t) | 5,6 % | |

| Conservan íntegras ambas semibóvedas (Sppl, Sint) | 0,0 % | |

| Conservan íntegros ambos testeros (Tder, Tizq) | 25,0 % | |

| Conservan íntegros la semibóveda interior y los testeros (Sint, T) | 20,4 % | |

| Conservan íntegros la semibóveda interior, los testeros y la tapa (Sint, T, t) | 4,6 % | |

En primer lugar, llama la atención que en ninguna de las bóvedas registradas (que no se conservan íntegras) está completa la semibóveda principal, considerada como la exterior o la que presenta uno o varios vanos de acceso. Esta es la superficie de las bóvedas más vulnerable, debido a la presencia de los dinteles de las puertas, cuyo colapso es el principal desencadenante del derrumbe. La cohesión interna de la fábrica de la bóveda determina la forma del arco de descarga que se produce cuando colapsa el dintel, como veremos más adelante.

Las losas de tapa, apoyadas en ambos lados de la bóveda, se derrumban generalmente junto con la semibóveda principal (figura 5), por lo que la superficie de tapa sería la segunda más vulnerable, que en muy pocos casos se conserva íntegra en la muestra considerada, tal como lo muestra la tabla 1. A veces, si su longitud de empotramiento es suficiente, cuando se produce el derrumbe parcial de la semibóveda principal, las losas de tapa pueden permanecer ancladas entre la semibóveda interior y el relleno superior a ésta, pero no es lo más común.

El tipo de estancia más común en la arquitectura maya es el cuarto rectangular con una única puerta centrada en uno de sus lados largos[3] (Wauchope, 1977, De Pierrebourg, 2014, p. 10). Este hecho hace que sea frecuente que la semibóveda interior, apoyada sobre un muro sin vanos de acceso, pueda mantenerse completa. Esta situación se da en más de un tercio de las bóvedas consideradas en la tabla 1. En los casos en que el muro interior sí presenta vanos de acceso, solamente cinco de entre los considerados, la semibóveda se ha conservado íntegra, bien porque los dinteles se han mantenido, o bien porque los vanos del muro interior se abren con arcos de descarga, como ocurre por ejemplo en los edificios principales de Palenque. Además de la distribución y la solución constructiva de los vanos de acceso, otro factor que influye en la conservación de la semibóveda interior es la configuración de la planta del edificio en varias crujías paralelas: cuando hay varias crujías, las semibóvedas centrales tienen forma simétrica en la sección transversal y se equilibran entre sí (figura 6), por lo que son mucho más estables que las semibóvedas exteriores. Esto además se incrementa cuando sobre estos muros centrales se sitúa una crestería, que centra las cargas e introduce un efecto equilibrador.

Tal y como se observa en la tabla 1, la mitad de las bóvedas consideradas conservan uno de los testeros íntegros, y en una cuarta parte de los casos se mantienen ambos testeros completos. Es también frecuente que se conserven íntegros tanto los testeros como la semibóveda interior. Los lados cortos de las estancias no suelen tener puertas, por lo que sólo en algunas ocasiones tienen dinteles que puedan colapsar y producir su derrumbe. Normalmente los testeros se construyen adosados a las semibóvedas, como muros verticales o con una ligera inclinación hacia el interior (Gilabert Sansalvador, 2018), por lo que son mucho más estables y, además, ofrecen un efecto de arriostramiento transversal a la bóveda que produce que los extremos de ambas semibóvedas se conserven mejor. Este efecto rigidizador aumenta cuando la longitud de la bóveda es reducida, por lo que, en general, en bóvedas con características constructivas iguales, las que tienen una proporción de la planta más próxima al cuadrado se conservan mejor.

El proceso de derrumbe de las estructuras abovedadas

El estado de conservación actual de los edificios mayas está condicionado por diversos factores que actúan conjuntamente y en diferente medida. En primer lugar, variables externas al edificio, como los agentes meteorológicos, la vegetación, la fauna y la acción del hombre, tanto erosiva como constructiva y en algunas ocasiones indiscriminadamente destructiva, cuando se producen, aún hoy en día, saqueos que persiguen el hallazgo de objetos de valor y dañan gravemente las estructuras arquitectónicas. Junto a estos factores externos actúan las variables de carácter intrínseco a las propias construcciones, determinadas por la manera en que éstas fueron construidas, por los materiales utilizados y por sus posibles fallos, lo que, además, afecta directamente al grado de incidencia de los agentes de deterioro medioambientales. Es decir que, sin considerar las causas de deterioro de carácter antrópico, la conservación de un edificio dependerá fundamentalmente de la durabilidad del propio sistema constructivo y de sus elementos y, además, de la resistencia de la propia estructura a los agentes patológicos externos como la humedad, los cambios de temperatura o la vegetación.

A partir del análisis minucioso de las características arquitectónicas y constructivas de los edificios abovedados, y considerando su estado de conservación actual, se han analizado los principales factores de deterioro intrínsecos al propio sistema constructivo abovedado y su incidencia en el proceso de deterioro y derrumbe de las estructuras.

El colapso de los dinteles

En la mayoría de los casos, el punto débil de los edificios abovedados mayas son los dinteles que cubren los vanos de las puertas, y con más énfasis cuando éstos son de madera. Aunque los mayas utilizaron vigas de especies arbóreas de gran dureza y resistencia como el chicozapote, con el tiempo la madera pierde volumen, se pudre y colapsa. Además, su integridad puede verse afectada por el ataque de xilófagos.

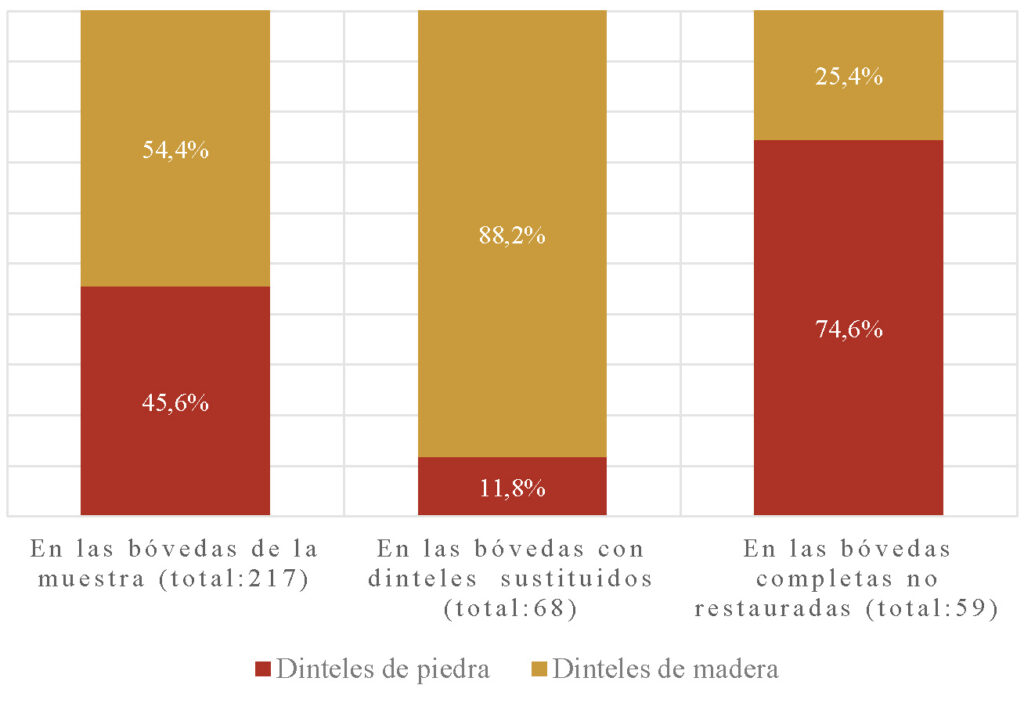

En la figura 7 se observa que, si bien poco más de la mitad de las bóvedas registradas tuvieron dinteles originales de madera (54,4%), entre aquellas en que se han sustituido los dinteles casi un 90% tenían cargaderos de madera. Por otro lado, la mayoría de las bóvedas que se conservan íntegras y no han sido restauradas, casi un 75%, tienen dinteles de piedra.

Los dinteles monolíticos de piedra permitían a los constructores mayas cubrir una luz limitada que, según los datos obtenidos en la toma de datos in situ, en pocas ocasiones supera un metro, condicionada por el espesor de la pieza y su resistencia a la flexión. El deterioro del material pétreo, junto con el incremento del esfuerzo al que está sometido, pueden provocar el agotamiento de los dinteles de piedra, y en ocasiones aparecen fisuras que finalmente conducen a la rotura y al colapso del cargadero. Muchas veces estos cargaderos de piedra tenían una longitud reducida de apoyo en los muros, por lo que el colapso de las jambas, monolíticas o formadas por varias piezas, también puede provocar el colapso del dintel y, por tanto, de la bóveda. Sin embargo, generalmente las bóvedas con dinteles de piedra y con anchuras de los vanos reducidas se han conservado mejor, y son otros agentes de deterioro los que les afectan en mayor medida (figura 8).

Con dinteles de madera formados por varias vigas dispuestas en paralelo se podían obtener vanos de acceso mucho más anchos, gracias a la resistencia de la madera a tracción. En algunos casos singulares, como la Casa C y el Templo del Sol de Palenque, o en el Ala Oeste del Cuadrángulo de las Monjas de Uxmal, los vanos centrales superan los 3,00 m de luz y, en general, son bastante comunes las puertas de más de 2,00 m de anchura[4].

En la muestra analizada, las bóvedas con dinteles originales de madera que se han conservado íntegras pertenecen al área de Petén, y tienen en todos los casos cargaderos formados por rollizos o maderos descortezados sin labrar (Gendrop, 1997, p. 181), con luces que se aproximan a los 2,00 m (figura 9)[5]. Estos rollizos proceden en muchos casos del tinto o palo de Campeche, una especie leñosa muy resistente y con una densidad alta de valor 1,00 (Muñoz Cosme, 2006, p. 61), por lo que resulta óptima para utilizarse en elementos estructurales como lo son los dinteles de los vanos de acceso. Es probable que estos rollizos, al tener una sección con forma irregular, hayan formado un conjunto solidario con el mortero, lo que los ha protegido de la humedad y de los ataques de xilófagos, permitiendo que hayan perdurado durante más de mil años (Hellmuth, 1989).

Muchas veces en los dinteles se labraban escenas de la realeza e inscripciones jeroglíficas, que han permitido datar numerosos edificios. Algunos ejemplos conocidos son los dinteles de piedra esculpida de Yaxchilán o los de madera de chicozapote de los templos de Tikal. Por esta misma razón, en ocasiones han sido sustraídos de las estructuras. Uno de los primeros ejemplos documentados de esta práctica fue la extracción del dintel de chicozapote labrado de la Estructura 1A1 del Grupo Manos Rojas de Kabah, durante la expedición de John Lloyd Stephens a Yucatán, ya en la primera mitad del siglo XIX:

“Mr. Catherwood’s eye was arrested by a sculptured lintel, which, on examination, he considered the most interesting memorial we had found in Yucatan […] The next day I saw them, and determined immediately, at any trouble or cost, to carry them home with me” (Stephens, 1843, p. 403).

Por tanto, los dinteles no sólo han sido una de las principales causas del colapso de las bóvedas por su propio deterioro, sino que también en ocasiones han estado en el punto de mira del expolio. En cualquier caso, el deterioro, la deformación o la desaparición de los cargaderos de los vanos provoca el irremediable inicio del colapso de las bóvedas. El proceso de derrumbe que se produce sigue unas pautas generales, pero varía considerablemente en función de las características constructivas específicas de cada edificio, como vamos a ver ahora.

La cohesión interna de las fábricas

Con el deterioro y el colapso del dintel del vano de acceso, la parte de la bóveda que se ve más afectada es la superficie situada sobre éste, denominada semibóveda principal (tabla 1). Según la cohesión interna de la fábrica, determinada por el tipo de dovelas (Gilabert Sansalvador, 2020b), la calidad del mortero y el estado de conservación del conjunto, tras el colapso del dintel pueden formarse arcos muy rebajados que permiten que la semibóveda exterior se mantenga prácticamente íntegra. En la arquitectura Puuc y también en la del área Chenes, esta situación se produce en muchos casos por el carácter monolítico de las bóvedas y la elevada resistencia y elasticidad del mortero de cal del relleno (figura 10). En Palenque, debido a la estereotomía de las bóvedas, construidas con lajas horizontales que prácticamente ocupan todo su espesor desde el intradós hasta el trasdós, se generan volúmenes monolíticos en las bóvedas y pueden formarse arcos de descarga muy rebajados sobre los vanos de las puertas (figura 11).

Sin embargo, esto no siempre es posible y muchas veces el colapso del dintel forma un arco de descarga natural mucho más peraltado, o incluso se derrumba la totalidad de la parte central de la semibóveda exterior y, con ella, las piezas de tapa centrales (figura 5). La flecha del arco natural de descarga que se produce depende principalmente de la calidad de la misma fábrica, en cuanto a la traba, el aparejo y a la elasticidad del mortero. Las fábricas bien trabadas y aparejadas o con un mortero de gran resistencia y elasticidad pueden producir arcos de descarga muy rebajados, y a medida que disminuye la cohesión interna, o en fábricas deterioradas sometidas a los efectos de la intemperie, el arco de descarga natural se produce con un mayor peralte (Perelló Roso et al., 2009, p. 209).

Tras el colapso del dintel, en numerosas ocasiones se mantienen en pie los extremos de la semibóveda exterior, que conservan un apoyo firme sobre los muros y que, además, cuentan con el efecto de arriostramiento transversal de los testeros, por lo que las esquinas de las bóvedas suelen ser las zonas mejor conservadas. En este proceso, la semibóveda interior, considerando los casos en los que apoya sobre un muro ciego, puede permanecer intacta. Con el tiempo, la humedad penetra en la estructura, desprotegida de las capas de estuco de recubrimiento, y la semibóveda interior empieza a derrumbarse. En Petén la cohesión interna de los volúmenes de las semibóvedas no es tan elevada como por ejemplo en el Puuc, pues están formadas por grandes dovelas apoyadas entre sí y contrapesadas por un relleno posterior que ejerce una función gravitatoria (Gilabert Sansalvador, 2020b). A raíz de esto, en muchos casos se forma una curva de desplome en la semibóveda interior (figura 12) que refleja el efecto de rigidización producido por los testeros en las esquinas (Perelló Roso, 2006, p. 63).

El proceso constructivo del edificio

Como ya hemos visto, según el tipo de dovelas utilizado, su traba con el relleno y la calidad del mortero, cada una de las semibóvedas puede formar, en mayor o menor medida, un volumen monolítico. Es muy importante considerar además el proceso constructivo de los edificios para analizar su forma de colapso.

La construcción maya se caracteriza por tener un carácter masivo y buscar la transmisión vertical de las cargas verticales a través de planos de apoyo horizontales entre los diferentes elementos constructivos (Loten, 1991). Los mayas terminaban cada fase de la obra con una capa de estuco de protección que servía como regularización e impermeabilización de la superficie finalizada. Esta protección les permitiría detener la obra en esta fase intermedia hasta que el mortero de cal de los rellenos de los muros hubiese fraguado y endurecido suficientemente. Tanto sobre la coronación de los muros (Pollock, 1980, p. 572), como sobre las camas de los cargaderos de los vanos, se han hallado restos de esta capa de terminación que generaba una junta seca en la construcción. Otra junta seca se da en muchos casos, especialmente en el Puuc, en el trasdós de las bóvedas, sobre el que se apoyaba la fachada superior del edificio (Prem, 1995, Huchim Herrera y Toscano Hernández, 1998).

Por este motivo, y debido al proceso constructivo de los edificios, en la mayoría de los casos las bóvedas no están trabadas con los muros verticales, sino que apoyan sobre éstos a través de una superficie horizontal de contacto. Cuando la bóveda entra en una situación de desequilibrio, esta junta seca en la coronación del muro permite que se produzca el vuelco como sólido rígido de una de las semibóvedas hacia el interior de la estancia (Perelló Roso, 2006, p. 64; Prem, 1995), tal y como puede apreciarse en la figura 13.

Por tanto, en el derrumbe de los edificios aún no excavados pueden hallarse muros o semibóvedas completas que han volteado y caído de forma íntegra[6], debido principalmente a la dureza y la elasticidad del mortero de unión de los rellenos constructivos (Rivera Dorado et al., 1993). De ahí la gran importancia de realizar una minuciosa documentación y un análisis constructivo profundo de los derrumbes durante los trabajos de excavación.

Además de estos factores intrínsecos al propio sistema constructivo abovedado, que inciden en la forma y el proceso de derrumbe de los edificios, existen otras circunstancias propias de cada estructura que pueden desencadenar su colapso en diferentes modos. A veces pueden ser defectos constructivos o irregularidades geométricas, pero también otros aspectos, como por ejemplo las deformaciones completas del edificio producidas por asientos diferenciales del terreno o, un factor muy importante a tener en cuenta, la presencia de subestructuras. Los mayas, al igual que otras culturas mesoamericanas, tenían la costumbre de construir sobre lo construido. A la hora de levantar un nuevo edificio lo hacían sobre otro de época anterior que clausuraban y que quedaba embebido en el basamento de la nueva construcción. Esta estrategia tenía un carácter simbólico y también una razón constructiva y económica de ahorro de material, mediante la cual los edificios podían ser cada vez más altos sin tener que construir nuevas plataformas (Montuori y Gilabert Sansalvador, 2019). Por ello, en muchos casos se conservan, bajo los edificios visibles, varias fases constructivas, que en ocasiones son edificios completos que se mantienen intactos. Los diferentes sistemas de relleno de las subestructuras que permanecen enterradas influyen en el comportamiento estructural del edificio superior, pues la transmisión de las cargas verticales hasta el terreno se verá afectada por la discontinuidad en la capacidad resistente del volumen sobre el que se apoya, pudiéndose producir asientos diferenciales.

Conclusiones

A partir de los resultados del análisis del estado de conservación de los edificios abovedados, se ha comprobado que los procesos de deterioro y las formas de colapso estructural que les afectan dependen en gran medida de sus características constructivas y del proceso de ejecución del propio edificio. Esto pone de manifiesto que la investigación de la arquitectura maya desde el punto de vista constructivo resulta determinante para diagnosticar y conservar este patrimonio.

En la actualidad y en toda el área maya existen todavía numerosos vestigios arquitectónicos en abandono y en peligro de colapso, por lo que, como prioridad, se deben abordar trabajos de inventario y documentación para detectar esta arquitectura en peligro y llevar a cabo consolidaciones de urgencia. En los casos en que sea posible y resulte sostenible realizar investigaciones arqueológicas, es necesaria la participación de equipos multidisciplinares y debe realizarse un minucioso análisis y documentación de los derrumbes y los rellenos, ya que pueden aportar mucha información sobre el edificio y sobre las técnicas de construcción antiguas. Resulta imprescindible que se realicen labores de documentación y levantamiento arquitectónico, antes, durante y después de los trabajos, así como es necesaria una investigación especializada que incluya estudios arquitectónicos, constructivos y estructurales.

La investigación de los procesos constructivos, considerando las técnicas de cantería, los medios auxiliares utilizados y los sistemas de puesta en obra; así como el estudio estructural de los edificios mayas durante las distintas fases de construcción, durante su vida útil, y también en su estado actual; junto con la caracterización de los materiales antiguos y el estudio de su degradación y patología, son campos en los que aún es necesario profundizar y avanzar en el ámbito de la investigación y la conservación de la arquitectura maya.

Agradecimientos

La autora agradece expresamente el respaldo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España a través del programa de Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores (BES-2015-071296), y el apoyo de la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo a través de las Subvenciones para la contratación de personal investigador de carácter postdoctoral (APOSTD/2020/004), que han contribuido de forma determinante a hacer posibles las investigaciones y la obtención de los resultados que se exponen en esta publicación.

Bibliografía

De Pierrebourg, F. (2014). Umbral. En F. De Pierrebourg y M. Humberto Ruz (Eds.), Nah, otoch. Concepción, factura y atributos de la morada maya (pp. 7-20). México: Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Gendrop, P. (1997). Diccionario de arquitectura mesoamericana. México: Trillas.

Gilabert Sansalvador, L. (2018). La bóveda en la arquitectura maya (Tesis doctoral inédita). Universitat Politècnica de València, València. http://hdl.handle.net/10251/114768.

Gilabert Sansalvador, L. (2020a). An Investigation of the Maya Vault: Methodology and Cultural Significance. Jounal of Global Archaeology, JoGA 2020, pp. §1–54. https://doi.org/10.34780/joga.v2020i0.1008

Gilabert Sansalvador, L. (2020b). La evolución de la bóveda maya a través de la forma de las dovelas. Estudios de Cultura Maya, 55, pp. 65-87. https://doi.org/10.19130/iifl.ecm.55.2020.0003

Gilabert Sansalvador, L., Montuori, R. y Rosado Torres, A. L. (2020). Constructive Analysis of Maya Vaulted Architecture From Photogrammetric Survey. ISPRS – International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLIV-M-1-2020, pp. 357-363. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-xliv-m-1-2020-357-2020.

Hellmuth, N. M. (1989). Wood that has lasted one thousand years: lintels and vault beams in Maya temples and palaces. Yale: Peabody Museum of Natural History.

Holmes, W. H. (1895). Archeological studies among the ancient cities of Mexico. Part I: Monuments of Yucatan. Chicago: Field Columbian Museum, Anthropological Series.

Huchim Herrera, J. G., y Toscano Hernández, L. (1998). Algunas anotaciones acerca de los sistemas constructivos de los edificios de Uxmal y Labná. Memorias del Tercer Congreso International de Mayistas (pp. 729-739). México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Loten, H. S. (1991). Tikal Vaulting. Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana, 14, pp. 27-33.

Maler, T. (1895). Yukatekische Forschungen. Globus, LXVIII (18), pp. 277-292.

Maler, T. (1911). Explorations in The Department of Peten Guatemala. Tikal. Report of explorations for the Museum. En Memoirs of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, vol. 5, nº 1. Cambridge, Massachusetts: Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University Press.

Maudslay, A. P. (1902). Archaeology. En F. Godman y O. Salvin (Eds.), Biologia Centrali-Americana. Contributions to the Knowledge of the Fauna and Flora of Mexico and Central America. Londres: Porter and Dulau & Company.

Montuori, R., y Gilabert Sansalvador, L. (2019). La práctica de construir sobre lo construido en la arquitectura maya: análisis comparativo de tres edificios piramidales. En A. Conte y A. Guida (Eds.), Reuso 2019: Patrimonio in divenire: Conoscere, valorizzare, abitare (pp. 831-842). Roma: Gangemi Editore.

Muñoz Cosme, G. (2006). Introducción a la arquitectura maya. Valencia: General de Ediciones de Arquitectura.

Perelló Roso, R. (2006). Comportamiento resistente de elementos históricos de fábrica en la arquitectura maya (Tesis de máster). Universitat Politècnica de València, València.

Perelló Roso, R., Muñoz Cosme, G., y Sender Contell, M. (2009). La observación de las ruinas mayas y su análisis patológico como indicadores de su comportamiento estructural y constructivo. En J. P. Laporte, B. Arroyo y H. Mejía (Eds.), XXII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2008 (pp. 206-215). Gautemala: Museo Nacional de Arqueología y Etnología.

Pollock, H. E. D. (1980). The Puuc. An architectural survey of the hill country of Yucatan and Northern Campeche, Mexico. Cambridge, Massachusetts: Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University.

Prem, H. J. (1995). Consideraciones sobre la técnica constructiva de la arquitectura Puuc. Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana, 29, pp. 29-38.

Rivera Dorado, M., Vidal Lorenzo, C., Muñoz Cosme, G., y López de la Rosa, E. (1993). Trabajos arqueológicos en Oxkintok en el verano de 1991. Revista Española de Antropología Americana, 23, pp. 41-65.

Stephens, J. L. (1843). Incidents of Travel in Yucatan. Nueva York: Harper & Brothers.

Villalobos, A. (2001). La falsedad del falso arco maya. Bitácora Arquitectura, 5, pp. 4-13.

Wauchope, R. (1977). Domestic Architecture of the Maya. En C. L. Hay, R. L. Linton, S. K. Lothrop, H. L. Shapiro y G. C. Vaillant (Eds.), The Maya and their neighbors: essays on middle American anthropology and archaeology (pp. 232-241). New York: Dover Publications.

NOTAS

[1] A diferencia del arco de medio punto, el arco por aproximación no funciona puramente a compresión. En este sistema existen dos centros de gravedad, pues sus segmentos se apoyan de forma independiente en los muros laterales. En principio, la tapa no tiene función estructural y, por la horizontalidad de sus juntas, no se necesitan cimbras para su ejecución.

[2] En muchos casos se han llevado a cabo actuaciones de consolidación, pero para este análisis consideramos como “restauración” la sustitución de los dinteles o la reintegración parcial o total de alguna de las superficies de la bóveda.

[3] Esta configuración es característica de la habitación mesoamericana en general y viene presumiblemente heredada de la arquitectura doméstica tradicional.

[4] Se han registrado ejemplos en edificios de Uaxactún, Tikal, Nakum, La Blanca, Becán, Chicanná, Hochob y Copán.

[5] Algunos ejemplos pueden observarse en el Palacio de las Ventanas, el Palacio Maler o en el Templo de las Inscripciones de Tikal. En el caso del Edificio 5D-91 del Grupo de Siete Templos de Tikal los dinteles de rollizos alcanzan hasta los 2,55 m de luz (figura 9).

[6] Véase como ejemplo el caso del muro de la Estructura CA-3 de Oxkintok, investigada por la Misión Arqueológica de España en México a principios de los años 90.